第1回

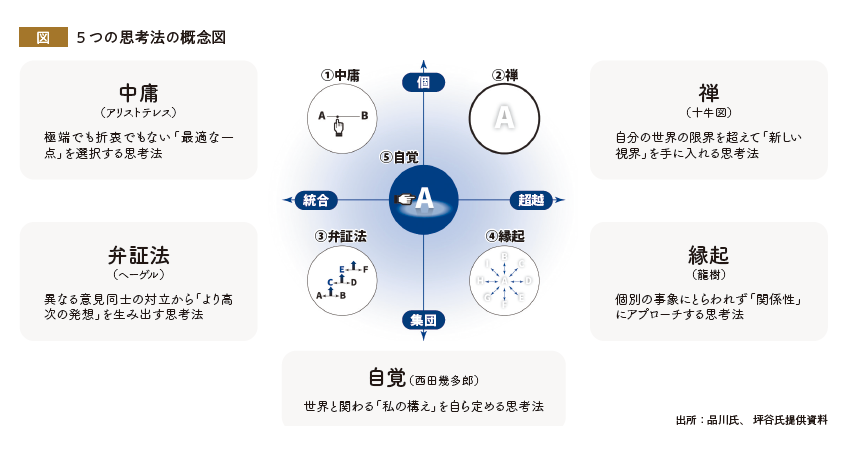

人事の意思決定に役立つ5つの思考法 坪谷邦生氏 株式会社壺中天 代表取締役/壺中人事塾 塾長

品川皓亮氏 株式会社COTEN歴史調査チーム/「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ/元弁護士

坪谷邦生氏

坪谷邦生氏

人と事、現場と経営、短期と長期──。変化のスピードが速く、価値基準が揺らぐ時代、葛藤を抱える人事パーソンは少なくないだろう。既存の知識や常識、経験が通用しない世界で人・組織の意思決定をするための軸となるのは「哲学」ではないだろうか。

本連載では全6回にわたり、「人を生かして事をなす」ための思考のフレームワークを人事・哲学の専門家である坪谷邦生氏と品川皓亮氏に伺う。

[取材・文]=西川敦子 [写真]=坪谷邦生氏、品川皓亮氏提供

「人(ひと)」と「事(こと)」の間の葛藤

―― 従来の価値基準に“揺らぎ”が生じているのが今の時代です。

品川:

経済・社会環境が急速に変わるなか、企業経営はますますスピードが問われるようになっています。人事も人周りの仕事だけでなく、人を使って成果を出すところまで責任を求められるようになりましたよね。企業、人事における価値基準が「人」から「結果」へ寄ってきているな、という感覚があります。

坪谷:

「戦略人事」や「HRBP」といったキーワードが広く知られるようになりました。それだけ人事に「戦略や事業にもっと寄与すべき」と圧力がかかっているということでしょう。場合によっては、「人ではなく事へ」というメッセージにも聞こえます。でも、人から離れたら人事が人事でなくなってしまう。「人」を重視すべきか「事」を重視すべきか。人事はこういった2つの概念の狭間で、常に葛藤しています。

他の例を挙げましょう。「経営」と「現場」です。現場を無視して、経営の考えをそのまま仕組みに落とし込むのは簡単です。逆に現場の声だけに寄り添う方法もあるでしょう。ただし、どちらもうまくいかないはずです。どちらかのみの声を聞いて、実施された人事施策は、どんなにきれいにまとまっていても必ず形骸化してしまいます。人事の意志を持って目的を置き、「経営」と「現場」のどちらも両立させた施策を打つ。ここがまさに人事の仕事の本質ではないでしょうか。

とはいえ、限られた時間で相反する2者の両立を狙うのは難しい。そんなとき、活用できるのがアリストテレスの「中庸」という概念です。このあと詳しく説明しますが、ごく簡単に言うと、「極端に偏らず、また過不足なく調和をとる」ための思考法です。紀元前に生きていた人が、人事の本質を捉えていたのですね。