オルビス事例:「マネジメント・キャンプ」 開発者と深める「マネジメント力向上プログラム」 松尾 睦氏 青山学院大学 経営学部 経営学科 教授|岡田悠希氏 オルビス HR本部 本部長 ※肩書きは2025年5月取材時点

松尾 睦氏

松尾 睦氏

前号(Learning Design2025.5-6月号)に掲載したオルビスの事例「マネジメント・キャンプ」。

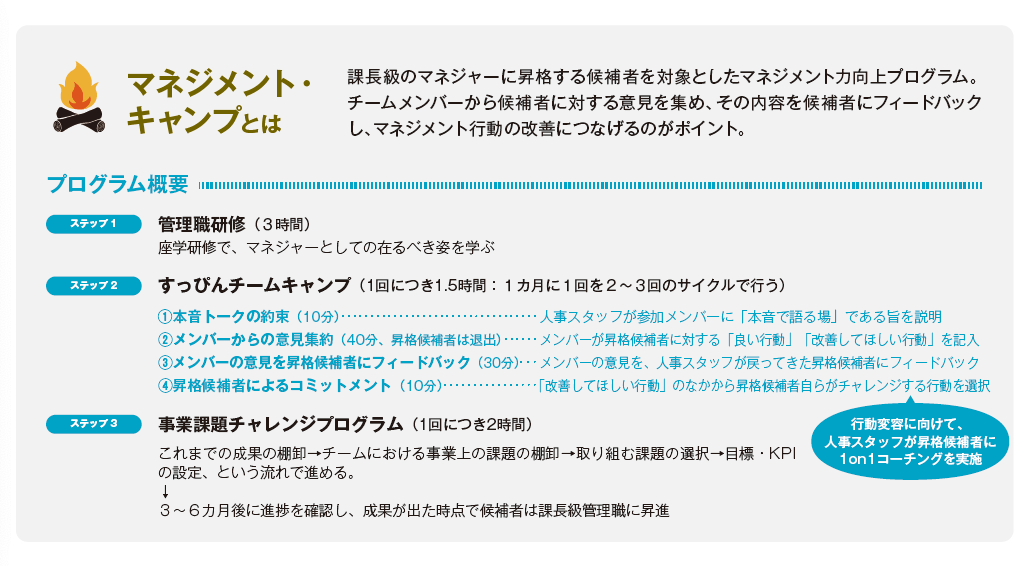

これは、課長級のマネジャーに昇格する候補者を対象としたマネジメント力向上プログラムだ。

今回は、青山学院大学経営学部経営学科教授の松尾睦氏と、プログラムの開発者であるオルビス株式会社 HR本部 本部長の岡田悠希氏が対談を実施。施策の背景から概要、心を砕いているポイントなどを深掘りして話を伺った。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=松尾氏(松尾氏写真)、オルビス(岡田氏写真)提供

マネジャーとの関係性に着目しプログラムを開発

松尾

「マネジメント・キャンプ」を始めたきっかけは、チームの成果が出ない原因の1つがマネジャーとメンバーの関係性にあったことだと伺いました。改めて経緯を教えていただけますか。

岡田

前提からお話しすると、オルビスは組織の実行力を上げるために目標設定に注力しています。目標管理制度における目標設定は半年に一度。誰がどのKPIをいつまでに達成するか、というTODOではない成果目標の設定に注力しています。質の高い目標設定ができれば、あとはPDCAを適切に回していくだけですが、実際には目標を達成できないチームもありました。戦術の筋は悪くないし、リソースも足りているのに目標達成ができないとしたら、チーム内の関係性やモチベーションに問題があるのではないか。そうした仮説を立て、マネジャー候補者がメンバーから本音のフィードバックを受けるプログラムをつくりました。

松尾

目標達成できない原因はいろいろ考えられますが、なぜ関係性に着目したのでしょうか。

岡田

1つはサーベイのスコアです。3カ月に1回、メンバーがマネジャーのリーダーシップについて評価して、その理由を記入してもらうサーベイを実施していますが、内容を見ると、目標達成できていないチームはマネジャーとの関係性に課題があった。もう1つ、単純に人事としてバリューを出せるのはそこだったという背景もあります。現場の戦術の品質に関して人事が介在価値を発揮するのは難しいので。

「すっぴん」を実現するファシリテーションの3つのスキル

松尾

具体的な進め方についてお伺いします。「マネジメント・キャンプ」は、まず対象となる課長級への昇格候補者(係長級)に「管理職研修」を行い、その後にメンバーの意見をフィードバックする「すっぴんチームキャンプ」、最後に「事業課題チャレンジプログラム」と続きます。最初の「管理職研修」はどのように進めるのですか。

岡田

まずマネジャーに、目標設定の重要性について話します。大切なのはマネジャーが自分で決めること。自分で決めると責任と覚悟が生まれます。逆に自分で決めないと環境やチーム状態(リソースや能力)のせいにもできてしまう。それを理解してもらったうえで、目標設定のスキルを磨く研修に入ります。研修時間はおよそ3時間程度です。

松尾

その次が「すっぴんチームキャンプ」。目を引くのは、ユニークなネーミングです。どのような思いで名づけたのですか。

岡田

「すっぴんチームキャンプ」は、マネジャーの良いところと課題についてメンバーからフィードバックをもらい、マネジャーにそれに向き合って行動変容してもらうプログラムです。まずはメンバーから本音が出てこないと始まりません。ただ、たとえば「フィードバックダイアローグ」といったネーミングだと、メンバーは構えてしまい、取って付けたようなことしか言わないかもしれません。「この場はマネジャーもメンバーもメイクせず、すっぴんのマインドセットになってほしい」ということをわかりやすく伝えるために、このように名づけました。

松尾

プログラムは90分ですね。