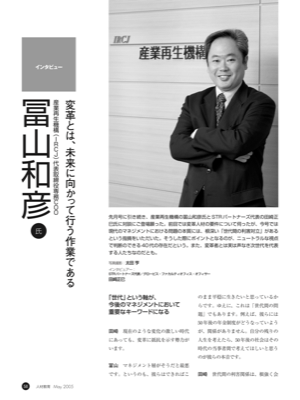

インタビュー 変革とは、未来に向かって行う作業である

先月号に引き続き、産業再生機構の冨山和彦氏とSTR パートナーズ代表の田崎正巳氏に対談にご登場願った。前回では変革人材の要件について伺ったが、今号では現代のマネジメントにおける問題の本質には、根深い「世代間の利害対立」があるという指摘をいただいた。そうした際にポイントとなるのが、ニュートラルな視点で判断のできる40 代の存在だという。また、変革者とは実は声なき次世代を代表する人たちなのだとも。

「世代」という軸が、今後のマネジメントにおいて重要なキーワードになる

田崎

現在のような変化の激しい時代にあっても、変革に抵抗を示す勢力がいます。

冨山

マネジメント層がそうだと最悪です。というのも、彼らはできればこのまま平穏に生きたいと思っているからです。ゆえに、これは「世代間の問題」でもあります。例えば、彼らには50 年後の年金制度がどうなっていようが、関係がありません。自分の残りの人生を考えたら、50 年後の社会はその時代の当事者間で考えてほしいと思うのが彼らの本音です。

田崎

世代間の利害関係は、根強く会社のなかにもあるわけですね。

冨山

ええ、社会と同じ構造です。人間に生活のリアリズムがある以上、まず家族を養わなければなりません。当然、自分の老後も心配になります。そうした時、これまで終身雇用・年功序列でやってきたために、日本社会そして会社のなかで各々の利害対立が、今後、非常にシャープに起きてくるのは間違いありません。とにかく世界中で一番、日本の会社が世代間の対立が起こりやすい構造なのです。

これが今後とも高度成長が続き、人口も増え続けていくのなら問題ない。しかし、少子高齢化が進み、経済の成長が止まっている段階では、ゼロサム社会ということで、まさに世代間でのパイの取り合い状態となってしまう。日本企業ではオジサンの人数が圧倒的に多いですから、このままいくと若者が割りを食ってしまうのは目に見えています。そう考えると、世代間の対立はこの後もいっそう激しくなっていくことでしょう。

それなのに、日本のいまの社会構造について、金持ちVS 貧乏人、資本家VS労働者、大企業VS中小企業といった観点で捉えていても、何も本質は見えてきません。問題の本質は、いま言ったような世代間対立の構図なのです。

田崎

旧世代が既得権として守りたいものがあり、どうもそれが行き過ぎてしまっていると。その結果、新世代の分け前が減ってしまっているという状況ですか。

冨山

このまま行くと、日本は世界で最も税金負担の高い国になります。それをどうするのかというのが、われわれに突きつけられている現実の問題なのです。

東京大学の玄田有史先生が指摘していますが、世の中でいわれているほど、中高年のリストラは起きていません。それは当たり前のことです。中高年が現在、マネジメントの中核にいて、権力者側の立場にいるわけです。そんな人が、自分たちのクビを切るようなことをするわけがない。

田崎

そのしわ寄せは、若年層にいっているということですね。

冨山

そうしたことが採用や処遇の問題として、会社内部でも起きています。それをこのまま放置しておくと、日本国全体がマクロで衰えていくのと同様、会社も衰えていきます。まさに「世代」という軸が、今後のマネジメントにおいて非常に重要なキーワードとなってきます。

田崎

そこで、40代の登場ですか。

冨山

私がいまの時代にあって40代が大事であると言い続けるのも、40代というのは20 世紀と21 世紀をほぼ半々生きていくことになるからです。半分は旧世代に組みしていて、もう半分は新世代の立場にも立っているわけです。この世代に日本や会社の経営を委ねていくことの必然性は、合理性があります。その上や下の世代だと、どうしても一方の価値観に偏る危険性があります。

田崎

いまの40代というのは、団塊の世代の人たちと近しい感情を持つと同時に、20代の若者に対しても親近感を持っていますよね。

冨山

私も1960年生まれだからわかるのですが、旧世代・新世代とも等距離で見ることのできるのが、いまの40代の特徴です。これが20代となると、団塊の世代は単に「敵」でしかありませんから。

現実問題として、団塊の世代の子供たちが20代です。団塊の世代の父親が会社を辞めないために、自分の子供たちの世代3人分の職が失われている格好です。逆にいえば、団塊の世代の父親が会社を辞めれば、その子供世代である20代の若者3人が雇用できるという、まさに家庭内対立の構図が浮かび上がってきます。

ただ、団塊の世代の父親は、そう簡単に会社を辞めようとはしません。そして、子供たちは親のすねをかじろうとします。その結果、フリーター問題や最近ではニートといった問題も出てきています。