OPINION 2 抱え込まず、現場と共に考えよう 捉えるべきは「生活人」というモデル人事担当者に必要なアナログと想像力とは 鈴木竜太氏 神戸大学大学院 経営学研究科 教授

鈴木竜太氏

鈴木竜太氏

人事関連の新しいテーマが次々に登場し、焦りを感じている人事担当者は多いだろう。

一方で、テーマが多岐にわたるため、自らの学びに限界を感じている人事担当者もいるに違いない。

これから先、人事の役割はどのように変わっていき、人事担当者はその潮流にどう対応していけばいいのか。神戸大学大学院教授の鈴木竜太氏に話を聞いた。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=鈴木竜太氏提供

人事の役割は2つの時間軸の「人材供給」

「人事の本質的な役割は今も昔も変わっていません」―― 。そう指摘するのは、神戸大学大学院経営学研究科教授の鈴木竜太氏である。

人事がカバーする業務は労務だけではない。要員計画の策定から採用、異動、教育・研修、人事・賃金制度の企画・運用など多岐にわたる。昨今は人的資本経営の情報開示などさらに領域が広がっているものの、「組織論を研究している立場でいうと、人事の本質的な役割はずっと変わらず、組織に人材を供給することだと考えています。もう少し具体的にいうと、組織に必要な人材を採用して、能力開発をして、現場に最適に配置すること。それが人事の仕事の基本にあることは、今も同じでしょう」と鈴木氏は話す。

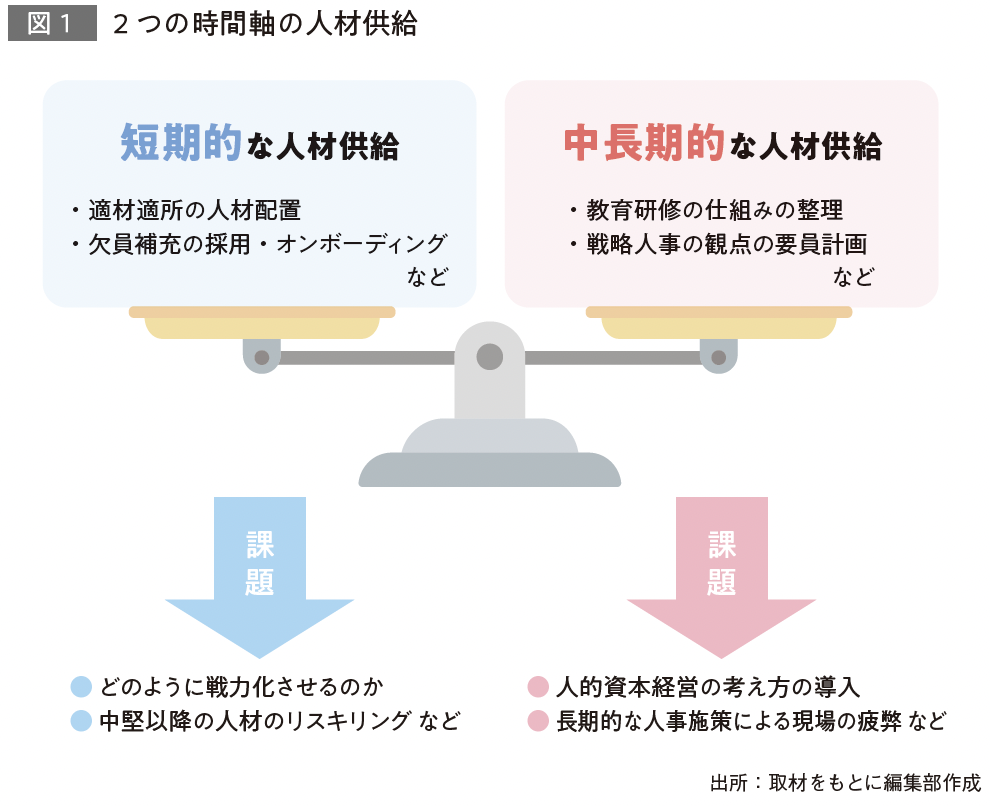

組織に人材を供給する役割は、2つの時間軸で整理できる(図1)。まず1つは短期的な人材供給。適材適所で人材を配置したり、欠員補充で採用してオンボーディングする業務はこれに該当する。もう1つは中長期的な人材供給だ。教育・研修の仕組みを整えたり、戦略人事の観点からどの部門で人材が必要になるのか要員計画を練るのは中長期的といえる。

「大切なのは、短期と中長期のバランスです。両方うまくやることが理想的ですが、残念ながらどちらかに偏って苦しんでいるケースもあります。たとえば就職氷河期のころは、経営を安定させなければいけないという圧力が強く、新卒採用を数年間にわたり控えた大企業が少なくありませんでした。短期的な要請に応えた結果、現在、管理職層が薄いという課題を抱えているわけです。

一方、中長期的な観点だけでいいわけでもありません。近年、戦略人事を重視する流れがありますが、人事が長期的な人事施策を次々につくるため、それらを運用する現場が疲弊して、日々の業務に支障をきたすという現実も起きています」

短期、中長期それぞれに新しいテーマも登場しているが、鈴木氏はどう見ているのか。まず短期的な人材供給でいえば、人手不足で現場が回らないという課題がある。

「新卒採用をして現場に供給し、足りなければ外部人材を調達する基本的な役割は、人手不足の今後も変わらないでしょう。ただ、外部人材を調達するとしても、これまで非正規雇用でキャリアを積んできた人材をどのように戦力化させていくのかは大きな問題です。また、全体の人数はそろっていても、市場や技術の変化で必要な人材が足りなくなる現場は出てきます。適切な配置をするために、中堅以降の人材をどのようにリスキリングするかという問題も切実だと思います」

一方、中長期的には人的資本経営がホットなテーマだろう。これについては、「経営と人事で温度差がある」という。

「私が人材マネジメントの研究者であるせいか、経営者と会うと、最近は『人的資本経営が大事』とおっしゃる方がとても増えてきました。人的資本経営は人的資本で企業価値を高めるという話で、ファイナンスとも絡むテーマですから、経営層の関心が高いことはよくわかります。しかし、人事の現場には少し遠いテーマです。具体的に何をやるべきか、あるいはやれば本当に株式市場に評価されるのかといった疑問があって、当面は静観というスタンスの人事担当者が多い印象です」

人事は、テーマを切り分け主導権を現場に渡してよい

人事に求められる基本的な役割は変わらないものの、時流に合わせて何かしら新しいテーマは出てくる。そのなかで人事担当者は何を意識すればいいのだろうか。