CASE3 リコー 基本を徹底し、ストーリーでつなぐ 学びの機会を様々な形で提供し「自ら考え、行動できる人材」を育む 長久良子氏 リコー コーポレート執行役員 CHRO/人事総務部 部長

企業理念の使命と目指す姿に「“はたらく”に歓びを」を掲げ、複写機/複合機中心のビジネスからデジタルサービスの会社への変革を進めるリコー。

その鍵を握るのが「自律型人材」の育成だ。そのために多様な学びの機会を提供し、「自律」のカルチャーを根づかせようとしている。

[取材・文]=増田忠英 [写真]=編集部

自律的な学びの土台は「現在地を知る」ことから

リコーは創業以来、働く顧客に寄り添い、価値を提供してきた企業である。しかし、コロナ禍を機に顧客の働き方は大きく変化し、その影響で複合機などによるプリント出力は減少傾向にある。一方で、リモートワークやハイブリッドワークの普及に伴い、新たなサービスのニーズが高まっている。こうした事業環境の変化に対応するためには、従来のOA機器中心のビジネスモデルから、デジタルサービスを軸とした新たな価値提供へと転換することが求められるようになった。

リコーは、2020年にデジタルサービスの会社への変革を宣言。その実現に向け、自ら考え行動する「自律型人材」の育成にグループを挙げて取り組んでいる。リコーコーポレート執行役員CHRO人事総務部部長の長久良子氏は、同社における自律型人材の必要性について、こう説明する。

「複写機/複合機といったOA機器中心のビジネスでは、お客様の求めるものは明確でした。しかし、デジタルサービスでは、お客様の多様な課題に対応したソリューションを提供する必要があります。そのためには、お客様のニーズを聞いて自ら考え、提案できる人材が必要です。このことはフロントラインに限らず、会社全体がそうしたマインドセットを持たなければ、事業の変革は実現できません」

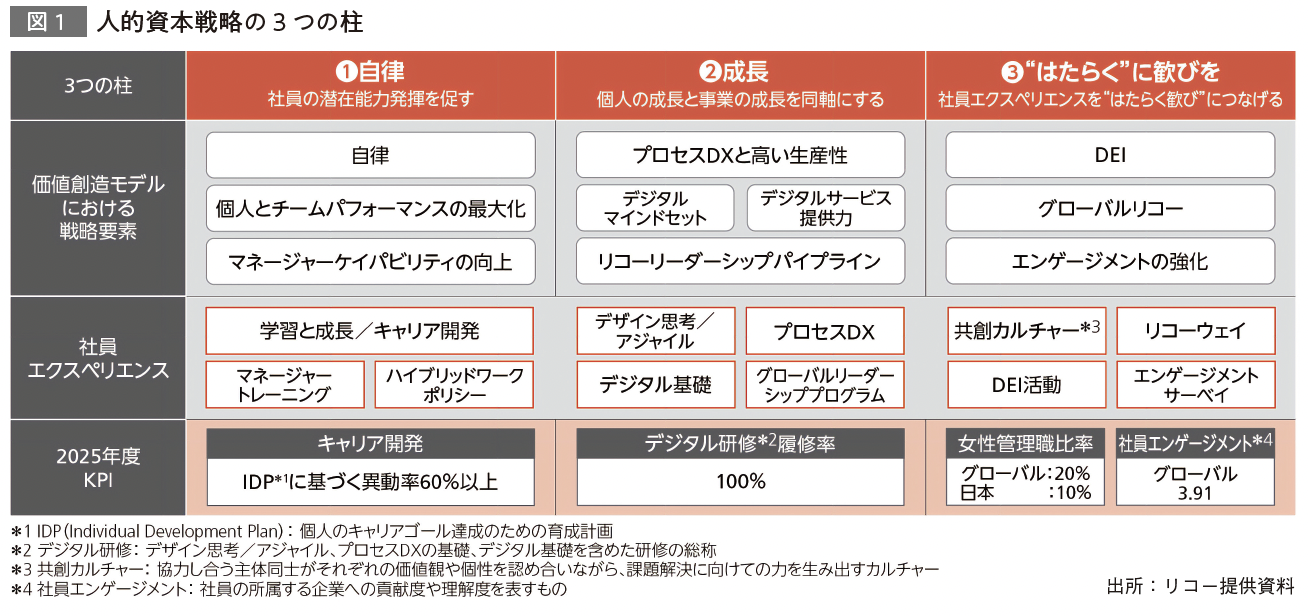

こうした背景から、同社は人的資本戦略の3つの柱の1つに「自律」を掲げ、自律的なキャリア形成の支援など、社員の潜在能力発揮を促す施策を展開している(図1)。

もっとも、従来型のOA機器ビジネスで成長してきた社員にとって、自律型人材に変わることは、そう容易なことではない。

「人事が『自律』と言っているだけではカルチャーは変わりません。日常に出てくる言葉になって、初めて組織に浸透させることができます」

そこで同社では、社長が折にふれて「これからのリコーに必要なのは、自ら考えて行動できる『自律型人材』です」というメッセージを繰り返し発信してきた。

さらに長久氏は、リコーにおける「自律」の意味を社員に説明することが必要と考え、2024年8月と2025年6月の2度にわたり、「自律」について解説するビデオメッセージを配信した。

「『自律』というと、なかには『転職を奨励しているのか』と思う人もいます。そうではなく、あくまでもリコーのビジネスにおける『自律』であることを丁寧に説明しました。そのうえで、会社の決算や会社が目指す方向性など、必要な情報はきちんと提供するので、それを理解したうえで、上司と話をして自身のキャリアについて考えてください、という指針を示しました」

メッセージのなかで、まずやってほしいこととして強調したのが、「自分の現在地を知ること」だ。

「キャリアプランを立てる際は、目標値の設定に意識が向きがちです。そして、自分の現在地を実際よりも低く捉える傾向があります。その結果、目標までの距離が遠すぎて埋まらないと感じやすくなります。そうならないために、現在地を正しく知ることが大切だと考えています」