CASE2 SCSK 働き方改革が、自ら学ぶ風土づくりの土台に 人材価値の最大化につなげる「ラーニングカルチャー」の取り組み 森 由美氏 SCSK 人材戦略本部 人材開発部 部長

2025年3月期連結決算で売上高・営業利益ともに過去最高を更新したITサービス大手、SCSK。

その源泉になっているのが、単体約8,300名、グループ約2万名の従業員である。

SIerは人材の質がサービスの品質に直結する業界だが、同社は「ラーニングカルチャーの醸成」を掲げて、自ら学んで成長する人材の育成に努めてきた。その取り組みとは。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=SCSK提供

人材価値の最大化のため自ら学ぶ姿勢をつくる

総合IT企業であるSCSKの強みは、コンサルティングからシステム開発、BPOまで広範囲に及ぶITサービスを多様な業種約8,000社の顧客に提供する総合力だ。提供サービスや顧客業種に偏りがないためDX市場拡大の追い風をしっかり受け止め、安定的な成長につなげてきた。

そんな同社が数年前から掲げているのが「ラーニングカルチャー」の醸成だ。その背景には、人材価値を最大化する戦略がある。人材戦略本部人材開発部部長の森由美氏は、次のように解説する。

「ITサービスにおいては、人のスキルアップがアウトプットの品質向上に強く連動しています。別の言い方をすれば、人材価値の最大化がそのまま社会に対するアウトカムの最大化につながるということ。人材価値を最大化するには、一人ひとりがオーナーシップマインドを持ち、自己革新して自分の価値を高めてもらう必要があります。ラーニングカルチャーの醸成は、人材価値の最大化を目指すうえで、なくてはならない重要な要素として位置づけています」

人材の能力が組織のアウトプットに直結する傾向は、サービス業全般に当てはまる。ただ、IT業界ならではの事情もある。近年進化が著しいAIの存在だ。

「今後、ITサービスの世界も作業的なものはAIに移行していきます。ただ、技術者がAIに代替されるというより、技術者が高度化してAIを取り込んでいく流れになるはず。高度化に対応するために、自ら学ぶ姿勢は、今後ますます重要になってくるでしょう」

自律的な学びはキャリアオーナーシップから

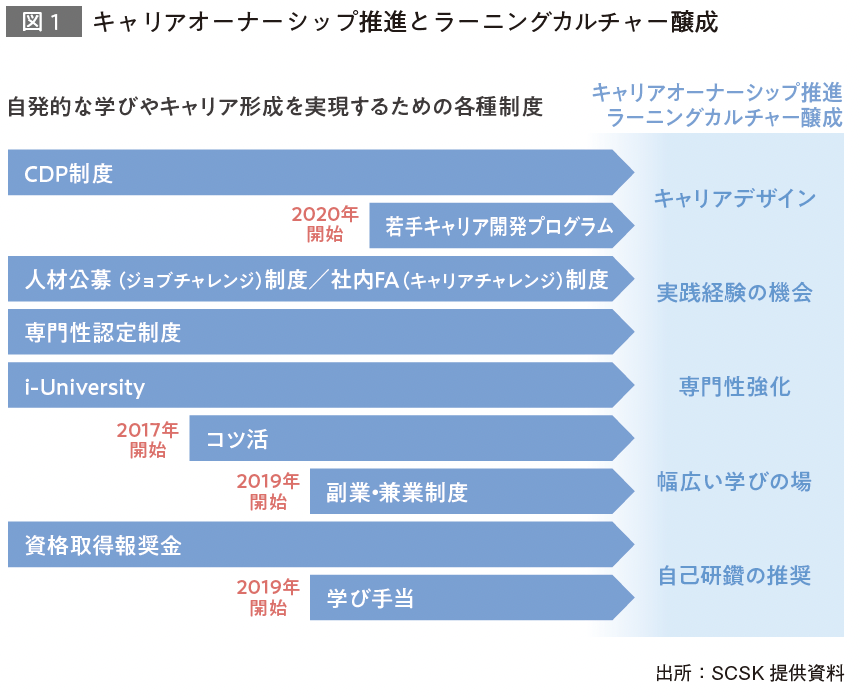

具体的にどのような施策で社員の自律的な学びを促しているのか。同社では、図1のように様々な取り組みを行う。

自律的な学びの出発点になるのは、学ぶ動機や目的だ。いざ学び始めれば学んで成長するプロセスに楽しみを見いだせるものだが、最初の一歩は明確な動機や目的がないと踏み出しづらい。自分はなぜ学ぶ必要があるのか。今自分は何を学ぶべきか。それらを自分ごととして考えることが、自律的な学びの第一歩になる。

学びの当事者として考えてもらうきっかけになるのが、CDP(Career Design Program)制度だ。会社からキャリアの目標を与えられると、社員はそのキャリアの実現に必要なスキルの習得に、義務感ややらされ感を抱く恐れがある。自律的な学びは、社員がキャリアオーナーシップを持ち、自らが仕事に意義を見いだし在りたい姿の実現のために必要なスキルを意識するところから始まる。そこを内省的に考えてもらうための仕掛けがCDPである。

実はCDPは2014年に「Career Development Plan」(キャリア開発計画)としてスタートした。キャリア自律を促す仕組みではあったものの、当時は必ずしも社員のキャリアオーナーシップにつながらない面があった。