OPINION1 深刻なのは「個の学び」への意識の欠如 調和を重んじる日本人の気質に合った「集団性を生かす」アプローチへの転換を 小林祐児氏 パーソル総合研究所 主席研究員 執行役員 シンクタンク本部長

小林祐児氏

小林祐児氏

学習者の「内発的動機づけ」へのアプローチ、もうやめませんか?―。

こう提案するのは、パーソル総合研究所 主席研究員の小林祐児氏だ。

「諸外国に比べて主体的に学ばない」とされる日本人には、学びを妨げるバイアスがいくつも存在するという。

現在の日本の状況を「ラーニング・リセッション(学習恐慌)」と危惧する小林氏が提唱する、日本人に合った学びの場づくりとは。

[取材・文]=たなべ やすこ [写真]=パーソル総合研究所提供

「学んだところで意味がない」若者に蔓延する成長意欲の低下

テクノロジーの発達をはじめ、急速な社会情勢の変化に翻弄されている昨今、学びの重要性はますます増している。そうした背景から、2020年を前後に「リスキリング」は関心ごとのひとつとなった。世界経済フォーラム(ダボス会議)での提唱を発端に、日本では政府が2022年に5年間で1兆円規模の支援を表明、翌年に支援事業が始まるなど、いわば国策として取り組んできた。

だが実際はというと、日本人ビジネスパーソンの「学び」に対する関心は、高まるどころか低下の一途をたどる。各機関の調査でも、企業の人材投資のみならず、個々人の読書を含めた学びへの投資は、ここ20~30年ほど減少し続けている。

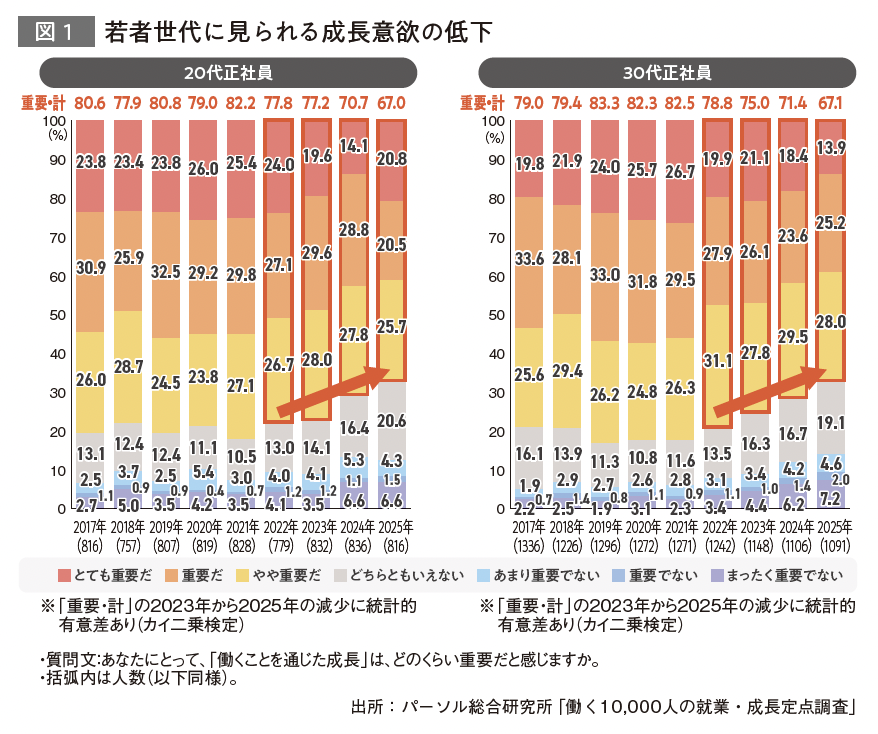

深刻なのは、若手正社員の成長志向の減少だ。パーソル総合研究所の経年調査によると、特にコロナ禍を過ぎた2022年以降、仕事を通じた成長や学びに対する意欲は悪化傾向にある(図1)。パーソル総合研究所主席研究員の小林祐児氏は、この現象を「ラーニング・リセッション(学習恐慌)」とよび、危機感を募らせる。

「平たくいえば、リスキリング・ムーブメントは失敗一直線です。このままでいけば、企業はおろか国力の低下に直結するリスクがある」

どうしてこんな事態になってしまったのか。小林氏は学び行動を促す内圧(自分から学ぼうとする姿勢)と外圧(成長に向かわせる周りの環境)の、それぞれが低下する理由を図2のように整理する。

「内圧と外圧のバランスは、個人の考えや職場によっても変わってきます。たとえば内圧は低く外圧が高い場合、会社が社員にストレッチを強要していると、ハラスメントと受け取られかねない。一方、大手企業のような停滞感ある職場では、本人が学びたくても成長の余地が少ない。このように高い内圧に対し外圧が低い場合、離職につながりやすくなってしまいます。内圧、外圧がともに低ければ、当然ながら学び行動には至らないでしょう」

これらの結果や考察からは、テクノロジーの発達に伴う経済構造の変化や価値観の多様化から、「学びに人生を投資したところで報われない」「周囲から学べと言われることもない」といった本音や実態が透けて見える。成績が進路に大きく影響し、勉強に明け暮れていた学生のころとは置かれている状況がかなり違うのだ。

「日本はまだまだメンバーシップ型雇用が根強く、特に若手はポテンシャル採用が中心です。加えて諸外国に比べて人材の流動性も高くない。言ってしまえば、入社後に若手が伸びてくれなければ、非常に困る仕組みなのです。実務経験も乏しいのに、成長しても仕方がない、別に学ばなくてもいいよね、というムードの蔓延は、由々しき事態といえます」