OPINION3 求められるのはエンプロイアビリティの向上 20代からプラトーに陥りがちな氷河期世代の自律的キャリア形成のために必要なこと 山本 寛氏 青山学院大学 名誉教授

山本 寛氏

山本 寛氏

ミドル世代が抱えやすい悩みの1つに、「キャリア・プラトー」がある。

これはどの世代にも起こり得るが、特にキャリア形成が困難だった就職氷河期世代にとっては深刻な課題である。

キャリア・プラトーを克服するために、就職氷河期世代は何を意識して、組織はどのような支援を行えばいいのか。

青山学院大学名誉教授の山本寛氏に話を聞いた。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=山本 寛氏提供

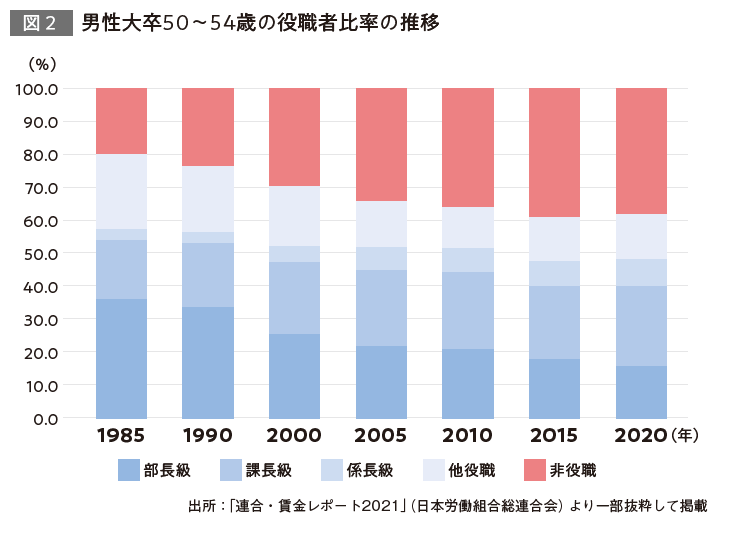

「階層プラトー」と「内容プラトー」

キャリアの停滞を表すキャリア・プラトーには、2種類ある。1つは、昇進の停滞を示す「階層プラトー」だ。イメージしやすいのは、営業課長などから「社史編纂室長」に昇進したようなケースだろう。例外は多々あるが、社内的に片道切符とされているポジションに異動になると、そこからさらに上の階層に上がるのは難しい。青山学院大学名誉教授の山本寛氏は、次のように解説する。

「正社員には定年があるため、1つの階層の在任期間は短い方が上のキャリアに到達しやすい。逆に現職位の在任期間が長いと、階層プラトーが起きているといえます。これは客観的な階層プラトーですが、最近は『自分は昇進する可能性が低い』と捉える主観的な階層プラトーが議論の中心になっています。主観的な階層プラトーはアンケート調査で測定可能です」

どうして階層プラトーが起きるのか。主な原因は3つある(図1)。1つは、市場などの外的要因だ。

「組織が拡大して部署が増えれば、課長や部長などの管理職位も増えるため、階層プラトー化は防げます。しかし、組織が拡大するかどうかは、人口問題や景気などの経済的要因に大きく左右されます。たとえばバブル崩壊やリーマンショック、コロナ禍では、縮小を余儀なくされた企業は少なくありません。これが個人では変えることのできないマクロの条件の1つです」

組織内部に目を向けると、フラット化の影響も大きい。

「多くの組織が意思決定の迅速化を図るために組織のフラット化に取り組みました。たとえば課長職を廃止して、部長と非管理職だけにした企業もあります。ポストが減れば階層プラトーは起きやすいです」

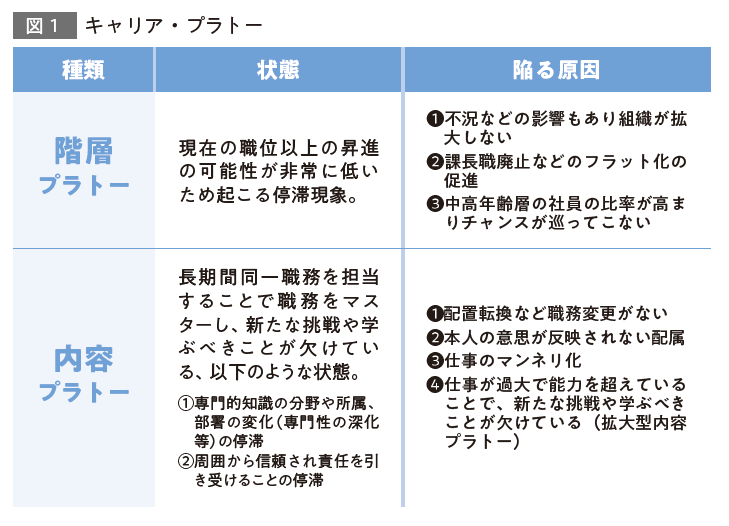

一方、労働者側のマクロ要因として人口のボリュームや構成比が挙げられる。仮にポストの数が変わらなかったとしても、社員数が多ければあぶれる人が出てくる。実際、多くの組織で社員の高齢化が進行した結果、中高年齢層の社員の比率が高まり、以前であれば昇進できた社員の昇進が遅れる傾向が出ている。

階層プラトーはこれらの要因が複合的に重なって起きるが、現状はどうなのか。日本労働組合総連合会(2021)の調査によると、男性大卒50~54歳の非役職者は、1993年は2割程度だった。しかしそれ以降徐々に増え続け、2020年は4割程度が該当する(図2)。社員数に比してポストが減少していることは明らかだ。