OPINION2 悲観的に物事を捉えるマインドの払拭が必要 まずは就職氷河期世代を正しく捉えよ求められるのは「働く」より「生きる」支援 常見陽平氏 千葉商科大学 基盤教育機構 准教授

常見陽平氏

常見陽平氏

新卒で望むような就職ができなかったのみならず、その後もキャリア形成で苦労し続けてきた就職氷河期世代。マインドも下向きになりがちで、明るい展望を抱けない人もいるだろう。

40~50代になった就職氷河期世代の“生きる力”をつけるために必要なことを、自らも就職氷河期世代である千葉商科大学基盤教育機構准教授の常見陽平氏に聞いた。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=編集部

氷河期世代の前期と後期で置かれた状況や課題が異なる

就職氷河期世代はキャリアや賃金、生活など様々な面で不利を被っている。ただ、そのイメージに引きずられすぎると、実像を間違って認識しかねない。千葉商科大学基盤教育機構准教授の常見陽平氏は「就職氷河期世代について、いろいろな誤解がある」と指摘する。

まず「就職氷河期世代」という言葉の使い方だ。一般に就職氷河期世代は、93~05年に大学を卒業した世代を指す。

「就職氷河期という言葉がメディアで初めて使われたのは92年の『就職ジャーナル』でした。それからこの言葉が注目を集め始め、94年には流行語大賞の部門賞を取りました。ただ、広く普及したがゆえに、その後、リーマンショックやコロナショックでも『就職氷河期の再来』と安易に使われるケースが少なくありませんでした。

就職氷河期のもともとの意味は、氷河期でナウマンゾウが絶滅したような劇的な環境変化や構造変化を指します。景気の変動による短期的な変化に就職氷河期という言葉を使うのは、概念の解釈の矮小化につながる恐れがあります」

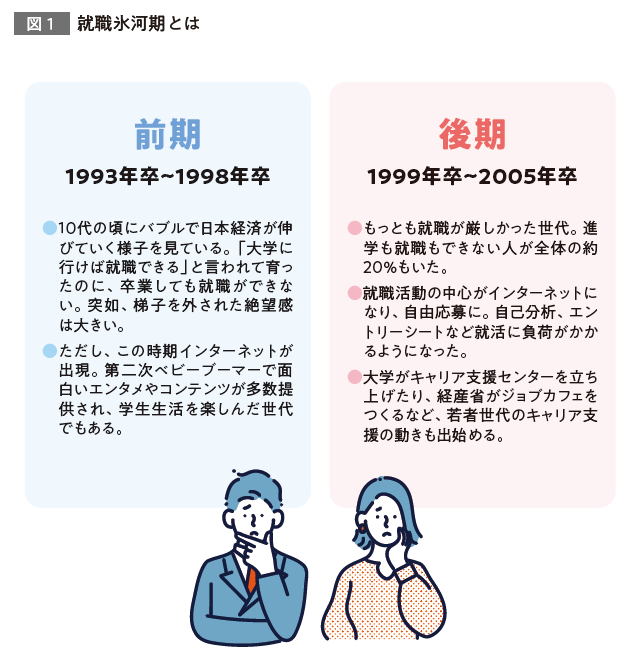

93年卒~05年卒をひと口に就職氷河期世代でくくるのも誤解を生むポイントだという。実は10数年の就職氷河期は、前期と後期に分かれる。90年代後半にIT産業が盛り上がり始めたこともあって、求人倍率や内定率は一時的に改善。それを境にして、93年卒~98年卒を前期、99年卒~05年卒を後期と捉えるのが一般的だ(図1)。74年生まれで就職氷河期世代前期に属する常見氏は、自らの経験をこう明かす。

「私は高校時代にバブル崩壊を経験しました。ただ、それで悲壮感が漂っていたのかというと、そうでもありません。就職氷河期前期の世代は第二次ベビーブーマーで消費のターゲットになっていて、面白いコンテンツがいろいろ提供されていました。たとえば小室ミュージックが流行ったり、インターネットも出始めて、エンジョイしている学生が多かったのです。どうやら上の世代とは違うとようやく気づいたのは、就活を始めて就職難に直面してから。いきなり梯子を外されたようなもので、それまで楽しんでいただけに、反動が大きかったのです」

それに対して、就職難に対して覚悟はできていたものの、実態が本当にシビアだったのが就職氷河期の後期だ。

「後期に入ると、各大学がキャリア支援センターを立ち上げたり、経済産業省がジョブカフェをつくるなどして、若者世代のキャリア支援の動きが現れ始めました。その意味では前期より恵まれていますが、実態がよりシビアだったのは後期の方です。文部科学省の『学校基本調査』やリクルートの求人倍率といったデータを見ると、もっとも厳しかったのは00年代前半で、進学も就職もできなかった人が約20%いました。支援が始まっていても、なお厳しい状況に置かれていたのが就職氷河期後期です。このように前期と後期では置かれた状況や課題が違います。就職氷河期とひとくくりにするのではなく、きめ細かく見ていく必要があります」