OPINION1 就職氷河期世代の現在地 社会と企業に今なお続く経済的影響とは 永濱利廣氏 第一生命経済研究所 首席エコノミスト

永濱利廣氏

永濱利廣氏

就職氷河期世代が社会問題化して久しいが、この世代がミドルに突入したことで、問題はさらに深刻化している。

就職氷河期世代はどのような背景で生まれて、どのような苦境を味わってきたのか。

そして政府の対策とその成果とは。

第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏に、データをもとに解説してもらった。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=編集部

大企業の採用計画は3分の1に激減

まず就職氷河期世代の定義を確認しておこう。就職氷河期世代活躍支援を行う厚生労働省では、「バブル崩壊後の1990~2000年代、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している」世代を就職氷河期世代としている。これは就職氷河期世代を広めにカバーした定義であり、具体的な年齢は定義者によって幅がある。もっとも一般的なのは「1993~2005年に学業を修了して社会に出た世代」。ストレートに大学に進学して卒業したならば1970~1982年に生まれた人が該当する。2025年現在の年齢でいえば、43~55歳に当たる。

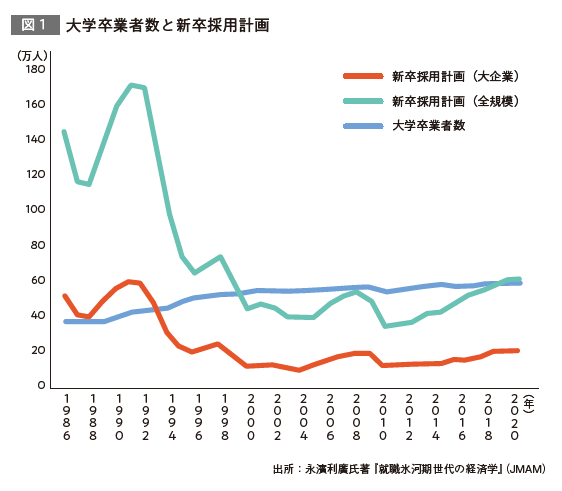

この世代がどれほど就職難だったのか。第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏は日銀短観をもとに、企業の採用計画数の推移をグラフ化した(図1)。これを見れば、企業が極端に採用を絞っていたことは一目瞭然だ。

「新卒の採用計画のピークはバブル期の90~92年で、採用計画は160万人前後。しかし93年から一気に採用が絞られ始めて、90万人台になりました。さらに95年には60万人台にまで減少しました。わずか数年で採用計画数はピークと比べて半分以下になっています」

注目したいのは大企業の採用計画だ。先のグラフで、大企業の採用計画数と大学卒業者数に絞った推移を見ると、大企業への就職がいかに狭き門だったのかがわかる。

大企業は、バブル期には大学卒業者数を上回る60万人の採用を計画していた。完全な売り手市場である。ところがバブル崩壊後は採用計画が20万人前後に激減。一方、大学卒業者は増えていたため、採用計画数が大学卒業者を30~40万人下回る超買い手市場になった。

学生に人気の高い大企業が採用を絞れば、その影響は広範囲に及んでいく。

「志望の大企業に入れない就活生は、人気的にワンランク、ツーランク落として就職しました。こうやって玉突きが起きたのですが、中堅中小企業も採用を絞っていたため、職に就けない無業者や、不本意ながら非正規雇用を選ばざるを得なかった人が続出しました」

そもそもなぜ、大企業は採用を絞ったのだろうか。バブル経済崩壊が直接的な引き金になったことはよく知られているが、永濱氏はエコノミストの視点で原因をさらに掘り下げてくれた。

「一因は、政策当局の経済政策の失策です。バブルが崩壊してもしっかり金融財政政策をやっていれば資産価値は極端に下がりませんでした。しかし日銀の金融緩和が遅れ、政府も財政政策を絞ってしまった。その結果、不良債権が発生。過剰債務を抱えなかった企業も過剰設備や過剰雇用で苦しみました。

企業がバブル期に過剰採用していたことの反動も忘れてはいけません。過剰人員を調整したくても、正社員の解雇は難しいため、大企業はシニアの早期退職と新卒採用の極端な抑制で対応しました。それが就職氷河期世代を生み出したのです」