CASE2 オリンパス|実践重視でリーダーの不安を払拭 「決まらない会議」の悪循環を断ち切るファシリテーション力強化研修 菅原晴子氏 オリンパス 人事 組織人材開発部|山水彩稀氏 オリンパス 人事 組織人材開発部

医療機器メーカー大手のオリンパスでは、リーダー層を対象としたファシリテーション力強化研修を実施している。

頭数ばかり多い、声の大きい人の意見ばかり通る、結論に至らないといった、“イケてない会議”克服につながる、研修の手法とは。

[取材・文]=たなべ やすこ [写真]=オリンパス提供

「1日中会議」で組織が疲弊ファシリテーションの課題感

内視鏡をはじめ、医療分野に特化した事業を展開するオリンパス。同社では2022年より「ファシリテーション力強化研修」を、主にチームリーダー層を対象に実施する。

きっかけはエンゲージメントサーベイの結果から、「コミュニケーションの量と質」の向上が課題視されたことだ。また当時、社外から赴任したばかりの人事トップが「会議のファシリテーション力を強化する必要がある」という課題を感じていたことも大きかった。研修を企画開発した組織人材開発部の菅原晴子氏は、自社に見られた問題点について次のように語る。

「一番は、会議の数が非常に多いこと。1日中会議に出ずっぱりで、業務が圧迫されるといった状況が散見されました。本当はその場にいる必要性が低い人まで、会議によばれている。主催者が漠然とした不安から『とりあえず』と、声をかけてしまうためです。特にマネジャー層になるといろいろな会議によばれて重要な業務や部下育成に時間を取れないなど、チームにも良くない影響を与えてしまっていました」(菅原氏)

身に覚えのある読者も多いのではないだろうか。

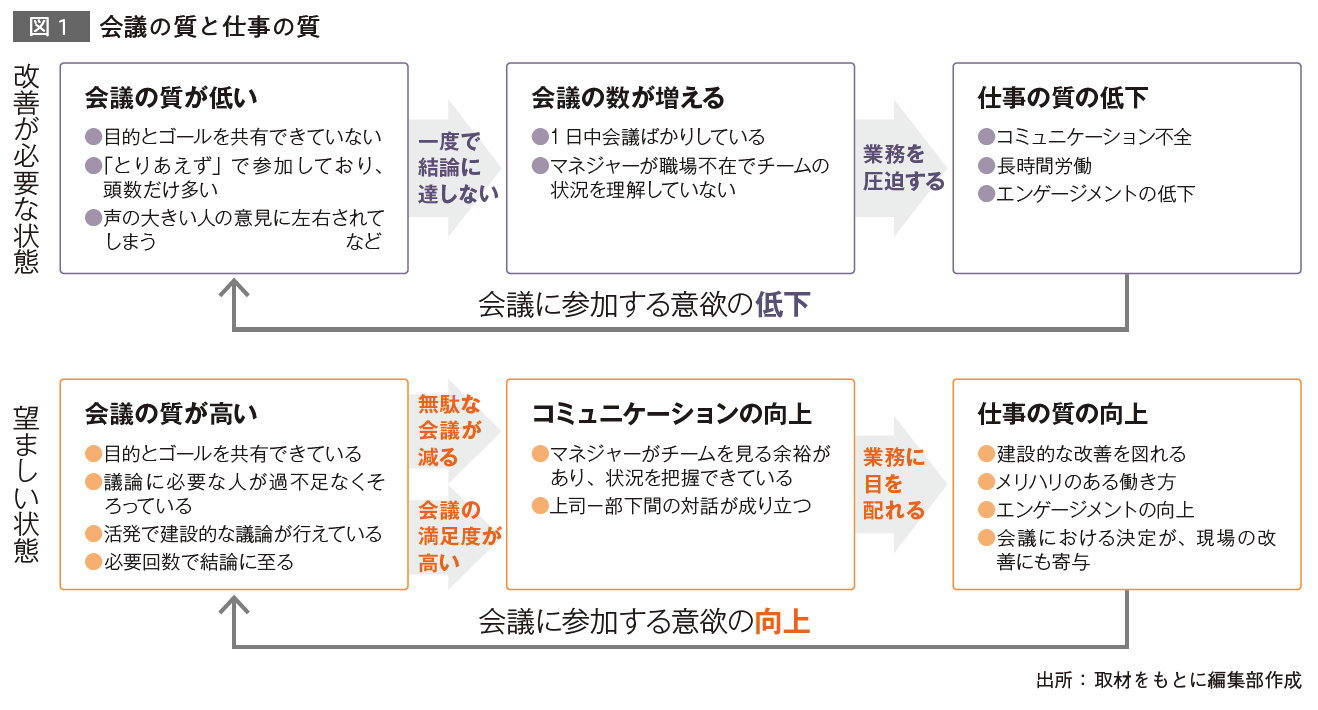

「進め方を見ても、声の大きい人の意見ばかりが通ったり、途中で議論が迷走して結論に至らなかったり。要はそれぞれの会議のアウトプットが思うように出せないために、何度も会議をしなければならない。すると『また会議か……』と意欲の低いまま場に臨んでしまい、さらに業務が圧迫されるという悪循環に陥っていたのです(図1)」(菅原氏)

まずはリーダー層からファシリテーション力を伝播させる

同社は消化器内視鏡で世界シェアトップを誇るなど、37の国や地域に展開するグローバル企業だ。さらに医療となれば、専門性や法規制、品質管理などもシビアであり、会議のステークホルダーは多岐にわたる。意思疎通の認識をそろえにくいなか、さらにはオンラインでの会議となると、進行役にはいっそうのファシリテーション力を問われる。

「そこで外部研修会社とともに、ファシリテーション研修を企画しました。①会議で参加者の発言が増えている②会議の目的や成果を加味した事前準備・ファシリテーションができている③会議の流れにのっとって会議を進められている―― 。以上3点を通して、会議の意思決定スピードが上がり、長期的に社員のエンゲージメント向上につながることを目指しました。また、個人的には、誰がファシリテーションをしても同様のアウトプットを出すことができ、ファシリテーションへの苦手意識がなくなっている状態を目指したいという想いがありました」(菅原氏)

オリンパスではもともと全社共通の16のスキル軸を設けており、なかでもグローバルでのリーダーシップ発揮に「ファシリテーション力」を据えていた。また健やかな組織文化実現のための実践ツールとして『Micro Habits』や、『Meeting Norms』が存在し、そこでもファシリテーションノウハウを紹介している。“自社らしい振る舞い”の身近な体現者を考えたとき、チームリーダーはファシリテーション力強化にもっともふさわしいターゲットだった。

「希望する社員全員が研修を受講できれば理想ですが、大きい組織であるがゆえ、受け入れには限りがあります。まずは進行役を担うことの多いリーダー層がファシリテーション力を高め、その会議に参加するメンバーにファシリテーション力が伝播する形を目指しています」(菅原氏)