OPINION1 なぜイノベーションが生まれないのか 組織開発につなげるファシリテーションのスキルとは 堀 公俊氏 堀公俊事務所 代表/日本ファシリテーション協会 フェロー

堀 公俊氏

堀 公俊氏

ファシリテーションは「会議をうまく進める技法」と矮小化されて理解されることもあるが、応用範囲は会議に限らない。

そもそもファシリテーションとは何か。なぜいま、必要とされるのか。

03年に日本ファシリテーション協会を設立したファシリテーションの伝道師、堀公俊氏に、基本的な考え方からいま日本企業が抱えている課題まで、幅広く話を聞いた。

[取材・文]=村上 敬 [写真]=堀 公俊氏提供

ファシリテーションの4つの領域

古来、ファシリテーション―― 集団による知的相互作用を促進する働き―― が実質的に行われる場面は珍しくなかった。学術的に注目されるようになったのは、1940年代に社会心理学者クルト・レヴィンらのグループ・ダイナミクス研究のなかで重要性を指摘されてからだ。60年代にはグループ体験によって学習を促す技法が開発された。

ビジネス分野での応用は70年代からアメリカで始まり、00年代から日本のビジネス界でも取り入れられ始めた。2003年に日本ファシリテーション協会を設立した堀公俊氏はその動きを支援した1人だが、当時の状況をこう振り返る。

「最初はファシリティ(施設や設備、備品など)によく間違えられました。ワークショップの本も、書店では店舗経営の棚に置かれる始末でした(笑)」

その後、ファシリテーションは日本でも少しずつ広がってきたが、アメリカにおける変遷を見てもわかるように、ビジネス分野で始まったものではない。そもそもファシリテーションとはどのようなもので、社会ではどのような分野で活用されているのか。

「ファシリテーションという言葉の原意は、『やりやすくすること』。たとえば医療分野では、関節を動きやすくするときにファシリテーションという言葉を使います。その原意から発展して、『人々の様々な活動がやりやすくなるように支援すること』を指すようになりました」

ファシリテーションの特徴は、集団の相互作用を利用する点にある。人間は社会的動物であり、組織やコミュニティーなどをつくって協働して、共通の目的を達成しようとする。ただ、個人が単に集まっただけでは限界があり、1+1が2未満になってしまうことも。共通の目的を達成するには、互いの理解を深めたり、互いに刺激し合う必要があり、その相互作用を促すことで個人や組織の活動を支援するのが、ファシリテーションなのだ。

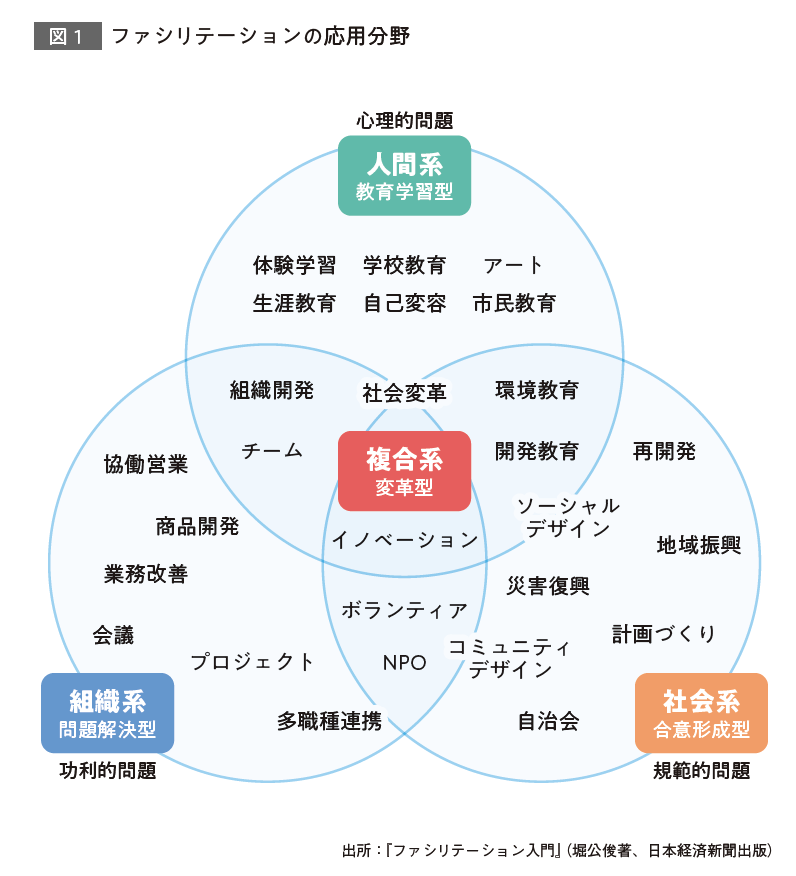

相互作用によって活性化される人々の活動にはどのようなものがあるのか。堀氏によると、ファシリテーションには4つの適用領域があるという(図1)。

まず1つが「人間系」の教育学習型だ。

「集団の相互作用を利用して個人を成長させます。たとえば学校教育で、あるテーマに沿ってみんなでわいわい対話しながら成果物をつくって発表した経験のある人もいるでしょう。こうしたグループ学習が典型例で、ファシリテーションの源流といえます」

アメリカで人間系と同時に発展してきたのが、2つめの「社会系」だ。ここで用いられるファシリテーションは合意形成型。地域コミュニティーの住民が集まってお祭りの計画を立てたり、デベロッパーが加わって街づくりについて話し合う場面が典型だ。