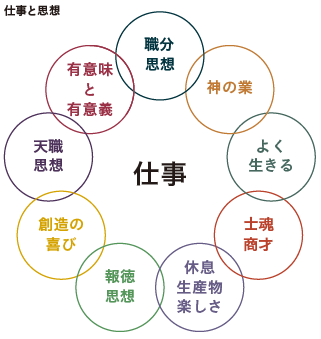

常盤文克の「人が育つ」組織をつくる 最終回(第12回)「よき仕事」とは何か

元・花王会長の常盤文克氏が、これからの日本の企業経営と、その基盤となる人材育成の在り方について提言する本連載も、いよいよ最終回。今回は、仕事観・労働観についての歴史を振り返りながら、よい仕事とは何か、人を育てることとは何かを考えます。

“ポスト勤勉社会”の仕事意識

戦後日本の目覚ましい躍進を語るうえで外せないのが、高度経済成長です。そして、この成長を支えたのが、日本人の“勤勉さ”でした。人々は一生懸命働き、仕事に励むことを美徳とし、勤勉さそのものに価値を置いていました。高度成長社会は、勤勉社会だったと言ってもよいでしょう。

しかし、モノに満たされた豊かな時代の到来と共に、勤勉さの価値は揺らぐようになります。ただただ懸命に働くだけでは足りず、自己実現や仕事を通じて得られる満足感、手ごたえなど、仕事または労働に対して何かしらの意味を求めるようになります。

いま私たちは、ポスト勤勉社会の“よき仕事”の意義、在り方について、議論を尽くすべき時期にあるといえます。

人材教育はなぜ必要か

よき仕事を考えるうえで、もう1つ押さえておきたいことがあります。それは教育です。本誌のタイトルでもある“人材教育”ですが、なぜ企業は社員を育てる必要があるのでしょう。

企業は本来、社員教育などする必要はなく、一人ひとりの自己研けん鑽さんに任せるべきという意見は、昔からあります。しかし私は、企業においてよき仕事を実現するには、人材の育成が重要な位置にあると考えます。

なぜなら、“よき仕事”は企業を成長、発展させる原動力だからです。また、仕事の中心にあるのは、カネやモノではなくヒト(人)の存在です。よき人の育成なしには、よき仕事は生まれません。

およそ10 年前の話ですが、日本経済新聞に「良い仕事とは何か」と題した、ある大手企業の仕事に取り組む社員の姿勢が丸1 ページにわたって載っていました。そこには、社員研修で投げかけた「良い仕事とは」という問いかけに対する一人ひとりの率直な思いが並んでいます。その思いには、売上や利益、株価といった“カネ資本主義”的な言葉は1つもありません。自分の仕事に対する熱い思い、志、夢などが語られ、それを使命感、充実感を持ってやり遂げたい、という答えであふれていました。

近頃の働く人たちの意識はもっとドライなものかと思っていましたが、意外なことに情熱的で前向きなことを知り、頼もしく思ったことを覚えています。

「良い仕事とは何か」という問いかけは、青臭いかもしれません。しかし勤勉に代わる仕事倫理を失ったいまの日本にとって、大いに意味がある問いです。そこで、日本や西欧の仕事観・労働観の歴史をたどり、仕事の本質を探ってみたいと思います。

日本人の仕事観・労働観

まずは日本の先人たちが抱いた、職業や仕事に対する考え方を見てみましょう。

身分を超えた江戸の職業倫理観

自らの仕事に一心に取り組み、働くことを善とする価値観は、江戸時代からありました。江戸初期に、士農工商それぞれの職業倫理をひとまとめにした『万民徳用』という本があります。

著者の鈴すず木き 正しょう三さん(1579 ~ 1655 年)は、元は三河武士で、幕府に仕えた後、僧侶になった人物です。正三は、士農工商という“身分”格差はあっても“職分”としては平等で格差はないとし、それぞれの職に励むことが仏道修行、すなわち人格を磨くことにつながると説きました。職分としての仕事を、単にカネを得るための手段ではなく、人間完成(仏道)の修行とみる正三の考え方、“職分思想”は、その後の日本人の仕事観・労働観の礎となりました。

また、この思想はマルチン・ルター(後述)やカルヴァンといった、西欧のプロテスタントたちが唱えた“天職思想”―職業は神の召命に応えるための天職である―とも相通じます。