Opinion 理念的インセンティブと管理者の実践が 自己啓発活性の鍵

組織構成員一人ひとりが自ら学ぶ制度が自己啓発支援制度である。しかし、その活性化には、システム化(=組織的アプローチ)が不可欠である。自ら学ぶ個人の多い組織にするには、何か必要なのだろうか。日本企業における自己啓発制度の歴史的経緯と課題について、データをもとに考察する。

Ⅰ.自己啓発支援の展開と動向

近年、技術革新やグローバル化の進展等、競争の激化の中で、企業競争力の維持と強化を図る長期的人材育成施策の1つとして、自己啓発支援制度への期待が高まっている。自己啓発によって人的能力を養成することは、企業組織全体を活性化する。また、企業が、従業員の幅広く高度な専門知識の修得を支援することは、企業のイメージを高め人材確保につながる。さらに自己啓発支援という幅広い多様な能力を身につけられる機会を設けることは、従業員の企業への帰属意識を高め、業績や成果を高めることにもつながる。しかしながら、自己啓発への企業支援は経営戦略やそれに基づく人事戦略との連動というより、場当たり的に展開されており、システム化されていないのが現状だ。企業は従業員を通じて人的資源を得ているのであり、長期的な視点に立つ展開によって、従業員の能力を発揮させれば、企業が期待する業績を確保することができる。その状態をめざすために、以下では、自己啓発制度の導入から展開までの史的考察および現状分析を行うことにより、自己啓発のシステム化における課題を考える。鍵は、従業員の意欲。自己啓発は従業員自身が主体なので、意欲がなくては効果がない。従業員を動機づける企業支援が求められるのである。

●自己啓発の史的考察

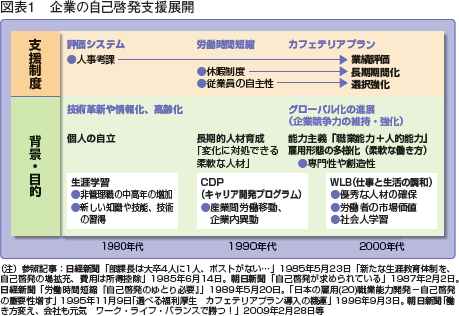

日本企業の自己啓発支援は1960年代の能力主義を重視する風潮の高まりと関係している。この高度経済成長期に企業はさらなる飛躍をめざし、量から質へと経営姿勢を転換し、従業員個人の能力を向上させるため積極的に教育訓練に取り組む。また、貿易や資本の自由化、技術革新が進む中、1968年日経連が報告書「能力主義管理」で能力主義管理の必要性を主張すると、従業員個人の能力開発として自己啓発が注目されるようになる。能力主義管理が従業員個人の管理に重点を置いていることから、その推進において従業員の自発的学習が最も効果的であるという認識が次第に深まり、自己啓発の重要性が強調されるのである。石油危機に見舞われ低成長期であった1970年代には、国際化の進展に対応するための人材開発ニーズが高まり、従業員個人の潜在的能力をいかに発見して引き出し企業成長に資していくかが経営課題となるが、短期で開発することが困難であることから、長期的な視点に基づく人材開発体系を検討・実施していくようになる。アメリカからCDP(キャリア開発プログラム)が導入され、通信教育等自己啓発を行う人への支援が積極的に行われるなど、自己管理の動きが見られる。そして技術革新や情報化等、企業内外の経営環境が大きく変容する1980年代には、日本的雇用慣行の変化の可能性が見られる中、生涯学習の観点から中高年者の職業能力開発に関心が強まる(図表1)。企業の自己啓発支援も人事考課と連動し、主に中高年者に対して行われる。1990年代にはバブル経済の崩壊による低成長の中で、個々の企業においても雇用慣行が変化し、人事制度においても成果主義が導入される。また、CDPを用いた変化に柔軟に対応できる人的資源開発や、経営戦略と関連させた従業員の能力開発が展開されるようになる。1995年5月、日経連は、報告書「新時代の『日本的経営』」において、企業のニーズに合った能力開発の方法を構築する必要性を訴え、それを具体化すべきものの1つとして自己啓発の導入を提言する。また、旧労働省は1996年度「労働経済の分析」報告において、国際競争の激化や技術革新による構造転換が進む中で成長を確保し雇用の安定につなげるには、新しい分野の開拓を担う人材育成が重要であること、その対応のあり方として自己啓発支援の必要性を強調する。