Opinion 2 中堅社員のヒューマンスキルが集団のラーナーシップを高める

中堅社員にはどんな役割が求められ、その役割を担うためには、どんな能力を発揮すべきなのか――それを、「学習する組織」の普及をめざすSoLジャパンの小田理一郎氏に、システム思考、学習する組織の実現の観点で聞いた。カギは「集団での学習」である。

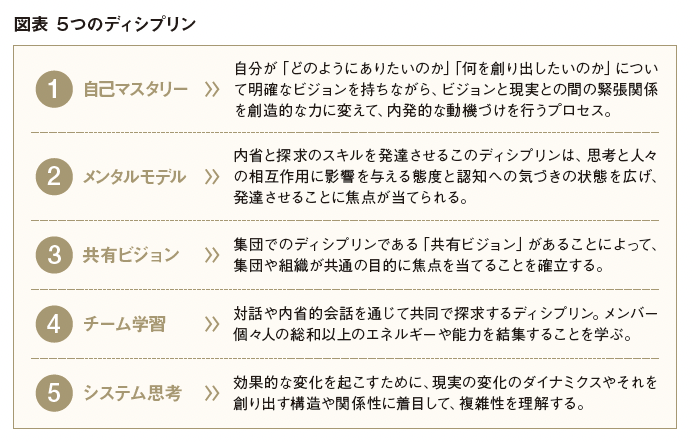

SoLジャパンの母体であるSoLは、1997年に設立された。人や組織、地域コミュニティの相互発展のため、米経営学者ピーター・センゲが確立した「学習する組織」の考え方や手法を広めていくことがその使命だ。「学習する組織」とは、システム思考*を基盤としながら、個人とチームが効果的に変化を創り出す力を伸ばし続ける組織のこと。その方法には、ピーター・センゲが唱える5つのディシプリン(図表)を基礎に、組織がシステムであるという視点からアクションラーニング、メンタリング、コーチングなどのさまざまな手法を取り入れている。

今回のトピックである「中堅社員」は、今後数十年にわたって企業を支え、未来を形づくる位置にいる。「学習する組織」や、システム思考のめざすところは、“より多くの人が望む未来を創造すること”だが、その意味でも、企業や組織団体の現場の将来をつかさどる中堅社員の役割は大きいと捉えている。

重要なのはヒューマンスキル

では、中堅社員に求められる能力と役割とはどんなものだろうか。

入社4~6年目ぐらいの、中堅社員の前半は、足腰を鍛え、土台を築く重要な時期である。会社における役割も変化し、一人前の立場として見られるようになる。顧客に対しては会社の代表として、一つひとつの現場を支える立場となる。

中堅社員の後半部分に当たる、入社7~8年目以降は、現場でリーダーシップを発揮する時期だ。マーケティングやサービス、営業などの業種では特に、この層の中堅社員が指揮を執る立場にある。

現場をまとめていくためには、確かにリーダーシップ、メンバーシップ、フォロワーシップ等々、あらゆる能力を発揮しなければならない。

学習する組織の観点から見ても、入社7、8年目ほどの時期は分岐点だ。「学習」には個人のレベルと集団のレベルがあるが、入社7、8年目ほどになれば、個人から集団へと学習レベルを移行させる必要がある。

そもそもSo L では、「学習」の第一義を、「目的を効果的に達成するための自分たちの能力と気づきの状態を高め続けること」と定義している。

中堅社員に求められる、集団への学習レベルの移行とは、チームの中に、こうした集団でお互いを高め合える場をつくるということ。今回、編集部のいう「ラーナーシップ(自ら学び続ける姿勢)」を組織の中で醸成し、互いに高め合える関係性を築くということである。

では、中堅社員がそうした関係性を築くために必要となるスキルとは。ハーバード大学のロバート・カッツ教授のモデル、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルでいえば、特に「ヒューマンスキル」が重要となる。