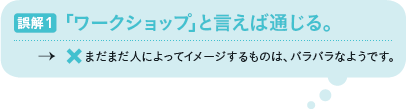

若手研究者対談 ワークショップにまつわる深ーい誤解

「ありきたりの研修にはもう飽きた」「対話型で楽しくやりたい」――理由はさまざまだが、研修にワークショップを取り入れたい、と望む企業も増えている。しかしながら、いざやってみようとすると何か物足りなかったり、対話が盛り上がらなかったり……。その原因は、ワークショップをそもそも理解していないからではないか。

そこで『ワークショップデザイン論――創ることで学ぶ』の共著書もあるワークショップ研究者の安斎勇樹氏と、学生時代から数々のワークショップ実践に携わり、『ワークショップと学び2 場づくりとしてのまなび』『プレイフル・ラーニング』などの共著書がある舘野泰一氏という若きワークショッパーのお二人に話を聞いた。最近、彼らが企業からの依頼で直面するという「ワークショップに対する誤解」から、ワークショップの本質を理解していこう。

ワークショップは“研修を面白くする方法”!?

── 企業からの依頼を受ける際、ワークショップに対する誤解を感じるとか。

安斎

ワークショップを、単に研修を面白くする方法論として捉えているケースが多い気がします。企業内で人材育成にかかわる方々は特に、研修をID(インストラクショナルデザイン※注)でつくっているためか、ワークショップをプレイフルID、「楽しい研修」と捉えているのではないでしょうか。

舘野

そもそもワークショップのよさは、いつもと異なる視点を体験できるところにあります。しかしながら、そのよさはゴールの決まったID型の研修ではなかなか生きません。 例えば、新人向けのマナー研修で「名刺の渡し方」を教える際、ゴールが「名刺交換が型通り行える」といったものであれば、ID型の研修でいいわけです。そうしたゴールが決まったお題には、ワークショップの要素を加えることはできますが、ワークショップのよさを生かすことはできません。

安斎

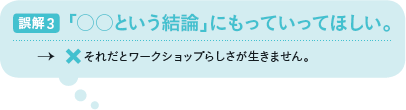

「名刺の渡し方」がテーマならば、むしろ「新しい名刺の渡し方を発明しよう」というほうが、ワークショップ向きですよね。従来の名刺の渡し方を問い直してみることで、新たな型が生まれるかもしれないし、改めて型通りのマナーの大切さに気づくかもしれない。ただし、どんな結論になるかはやってみなければわかりません。

舘野

10人いたら10人を狙い通りのゴールに連れて行きたい、という目的のものにはワークショップは向いていません。しかし、かと言って「好き勝手にどこを走ってもいい」というものでもありません。プログラムはよく練ってあるけれども、受講者は自由にやっているように感じると言いますか。

安斎

僕はワークショップについて説明する時に、「はしご」というメタファを使います。ワークショップでは、参加者の日常にはしごをかけて、いつもと違う景色から日常を眺め直してもらう。そのはしごのかけ方は、入念にデザインします。ただ、その先に何を見つけるか、どこに向かって飛ぶのか、はしごを降りるのかは参加者に委ねられています。一方、IDでつくった研修は、よく「階段」のメタファで説明されます。一段一段、全員が足並みをそろえて確実に到達したいゴールをめざしていく、というイメージです。

舘野

きっちりゴールが決まっているワークショップをつくるのは難しいです。さらに、単にアイスブレイクをしてアクティビティを組み合わせれば、ワークショップが成り立つわけでもありません。よく企業の方から「レゴに替わる面白いツールはないですか」と質問されますが、ツールやプログラムのパーツだけでなく、組み合わせや流れが重要です。

安斎

「いいアイスブレイクの方法はありませんか」という質問も多いですよね(笑)。

舘野

そうしたアクティビティを取り入れればいいというものではないんです。特に説明もないまま、ゲームなどさまざまな楽しいアクティビティをやって、最後にいきなり、「いかがでしたか。今日の活動の中に、何か仕事のうえでも参考になる気づきがあったはずです」などと、なぞかけのようなことを言われても、参加者は困惑するだけです。

──確かにそれは困りますね……。

舘野

でもそうしたワークショップ、結構ありますよ。唐突に「振り返ってください」とか(笑)。振り返りの中身は、個人の意味づけに委ねられるわけですが、振り返りの「視点」が得られるようなデザインは必要なのです。