リクルートマネジメントソリューションズ「昇進・昇格実態調査2009」概要報告 企業における「昇進・昇格」の実態と 「人材開発」との接点

成果主義人事の見直しが進み、人事・人材開発機能の多様化が論じられる中、企業における人事施策・人材マネジメントの中核機能である「昇進・昇格」の実態はどのようになっているのか。

それらと人材開発施策との関連はどのように考えられるのか。

大手企業を中心とする160社に行った調査結果を基に、それらのポイントを報告する。

経済のグローバル化、国内の人口構成の変化など、さまざまな環境変化の中で、各企業は成果・職務・能力をベースとした人事制度を修正・進展させてきた。同時に、組織・人材マネジメントの主要な機能である「昇進・昇格」の概念や運用方法も、再検討と多様化が進みつつあるといえる。しかしながら、その実態や今後の方向性は必ずしも明らかではない。

弊社リクルートマネジメントソリューションズでは、職務や役割への任用・登用と、その後のフォローアップや人材開発状況を含めた実態を明らかにするための「昇進・昇格実態調査2009」を実施した。本調査は、リクルート・人事測定研究所・リクルートリサーチの共催で1991年に実施した「昇進・昇格実態調査1991」を踏まえ、時代の変化に即して内容を変更したものである。

調査のポイント

明確に進む人事制度の分化

まず「各社において基軸となる人事処遇制度は、職能資格制度・職務等級制度・職務職能の折衷型のうちどれか(管理職層・非管理職層各々)」と聞いたところ、管理職層では「職能」が26.9%、「職務」31.3%、「職能・職務折衷」が33.8%であった。それぞれの管理職層を対象とした制度の構築時期の平均を見ると、「職能」1995年2 月、「職務」2000年、「職能・職務折衷」が2001年9 月となっており、おおむね1990年代後半から2000年代初期にかけて、職能中心の人事制度から職務中心、職能・職務折衷の制度へと移行している様子がうかがえる。非管理職層の場合、「職能」44.4%(制度構築時期:1996年1 月、以下同)、「職務」18.8%(2000年5 月)、「職能・職務折衷」30.0%(2001年8 月)であった。

次に、専門職制度の有無と、複線的な人事制度運用の有無を聞いた。結果、「専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている」(32.1%)、「専門職制度はないが、部下を持たない管理職層がいるなど複線的に運用されている」(43.4%)が合わせて75.5%となっており、制度の有無にかかわらず複線的な運用が常態化している様子が垣間見えた。

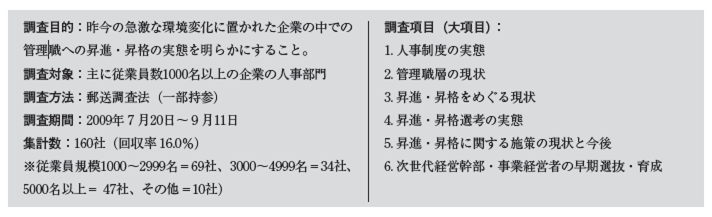

さらに、「複線的な制度運用を行っている目的として挙げられるものは」と聞いたところ、「管理職ポストがいっぱいなので、同等の能力を有する者を処遇するため」が37.4%、「スペシャリスト育成のため」が33.0%となっている。弊社で行った1991年の調査では、1 位が「スペシャリスト育成(43.1%)」、2 位が「管理職と同等の能力者を処遇(28.7%)」とその順序が逆転しており、ポスト不足による管理職候補者の受け皿としての意味合いが近年強まってきているといえる(図表1)。

また、別の角度から、「管理職ポストが不足している時、管理職にふさわしい資質を備えた候補者をどのように処遇しているか」と聞いたところ、こちらも「相当する専門職等に昇進させる」が33.8%で最多であった。以下、「ポストが空くまで昇進させない」18.1%、「能力不足の既任管理者と入れ替える」が15.6%と続き、この両者の比率は以前よりは高まっているものの、依然として専門職等への昇進が第1 位となっている。

これらから、複線型人事制度における専門職の運用目的が当初の「スペシャリストの育成」から「管理職と同等の能力を保有する人材の処遇およびモチベーション維持」へと変質しつつあることがうかがえた。

上昇する管理 ・ 監督職比率

全従業員に占める管理・監督職比率について聞いたところ、部長4.5%、課長12.2%、係長23.5%となっており、1991 年の部長3.9%、課長10.0%、係長16.2%と比べると管理・監督職比率は上昇しているといえる。要因については、人員構成の変化や製造業を中心としたグローバル展開に伴う直接製造員(一般社員層)の減少が想定される。

また、現状の管理・監督職に対する過不足感は、部長については80%以上が適正と回答しているのに対して、課長ならびに係長・主任になると適正と感じる比率が70%を切り、多過ぎると感じる割合が増えている。特に係長・主任については適正と思う比率(19.7%)と現在の比率(23.5%)との乖離が大きくなっていた。これは、景況の悪化に伴う一般職層(組合員)の人余り感、ならびにバブル期入社者の滞留などが想定される。