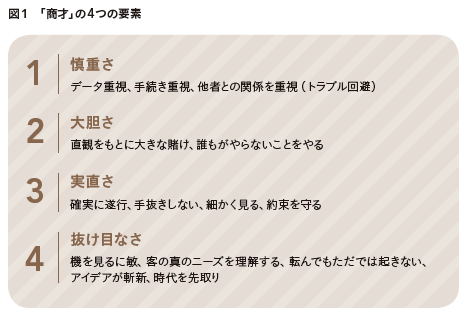

OPINION 1 今、ビジネスパーソンに必要な「商才」とは まじめなだけでは生き残れない!成長企業を支える4つのキーワード

「戦後最大の商売人」と呼ばれた江副浩正氏の薫陶を受け、企業の成長をサポートする秋山進氏。

逆境に負けない組織には、必ず商業的センスが満ちていると言う。

右肩上がりに業績を伸ばす日本一の豆腐メーカーを例に、組織人として身につけるべき「商才」の本質をあぶり出す。

「学校頭」は役に立たない

先日、ある飲食業チェーンの創業社長からこんな話を聞いた。新店舗のオープン直前に、社長が店を訪れたところ、インターンで来ていたMBAコースの院生が店舗の2階でずっとパソコンをいじっていた。社長は激怒した。人手が足りず、社員たちは1階で忙しく立ち働いている。そんな中で、なぜ他人事のような顔をしているのかと。院生は、課題の報告書をまとめるのに夢中だったという。「ビジネスの現場を学びに来たのではなかったのか?」。現場のエッセンスが最も詰まった新店オープンよりも報告書作成を優先するセンスと当事者意識のなさに、社長はあきれ返っていた。

私は新卒でリクルートに入った。当時のリクルートには、プロフィットセンター制という社内における分社経営の制度があり、各センターが利益責任を持っていた。だから、稼ぐとはどういうことかを若手に自覚させるために、「君を採用するのに○百万円かかっているんだよ」「今の売り上げじゃ、給料も出ないぞ」などと発破をかけるのが日常的だった(今ならパワハラと言われるかもしれない)。

プロフィットセンターの利益目標が達成できそうにないと、メンバー全員がデスクを1カ所に寄せ、空いたスペースを本社に返して賃料を下げ、利益目標を達成する──といったことまでやっていた。その結果、社員たちは、人材獲得にもオフィスそのものにもコストがかかっていることを強く意識するようになった。

そんな社風をつくり上げた創業者の江副浩正氏は、常々興味深いことを言っていた。

「ビジネスの世界では、ひとつの正解を求める“学校頭”だけでは役に立たない」

「実家が商売をやっている人には仕事のセンスのいい人が多い」

会社の先輩や後輩たちを注意深く見ていると、確かに江副氏の言う通りだった。商売人の子弟は、概して仕事のセンスがいい。立ち居振る舞いがてきぱきとしているし、お客様を喜ばせるツボを心得ている。あらゆることを計画的に進めていこうとする。上司に注意されるまでもなく、ビジネスの心構えが最初から身についているのである。

公務員やサラリーマンの子では、こうはいかない。私もサラリーマンの息子だが、教えられて気づくことばかりだった。同じ新入社員でも、発射台の高さがずいぶん違うと感じた。

「商才とは何か」を考える時も、商業をしている親のもとで育った人は、やはり大きなアドバンテージがあると思う。彼らが公務員やサラリーマンと大きく異なるのは、「定収入を持たない」のが当たり前なことだ。「商あきんど人に常じよう禄ろく(注:定収入)なし」という言葉もある。

創業者は、最初からお得意様がいるわけではないから、ゼロからスタートしてお客様をつくらなければいけない。事業が軌道に乗り、まじめに働いていても、市場環境やお客様の好みの変化によって、稼ぎがごっそり減ったりもする。それでも、その責任は自分で負わなくてはならない。「結果が全て」という厳しい世界である。