企業不祥事が頻発する今、企業に求められることとは 自社の在るべき姿を実現する自律的なコンプライアンス対策を 中村 葉志生氏 ハリーアンドカンパニー 代表取締役

中村 葉志生氏

中村 葉志生氏

「コンプライアンス」という言葉が世の中に定着して久しい。

今では、多くの企業が社内体制や規程を整備し、コンプライアンス教育に取り組んでいる。

にもかかわらず、企業不祥事は後を絶たない。

なぜ不祥事は起きてしまうのか。それを防ぐために、企業はどうすればよいのか。

コンプライアンス対策の第一人者、ハリーアンドカンパニー代表取締役の中村葉志生氏に聞いた。

[取材・文]=崎原 誠 [図・写真]=中村 葉志生氏提供

企業がコンプライアンスを問われる範囲が拡大

①社員がネットでお客様の悪口をつぶやいた、②製品の品質データをごまかそうとした、③取引先から過剰な接待を受けていた、④他部署で発生した不祥事に対して「関係ない」と言い訳した、⑤社内でハラスメント行為が横行していた……そんな不祥事は珍しくないだろう。

コンプライアンスというと、「法律などのルールを守っていればよい」と思いがちだ。しかし、ここで挙げた①~⑤のなかには、明確な法令違反とはいえないことも含まれる。今や、コンプライアンスに求められる行動は、法令遵守にとどまらない。特に近年は、明確な法令違反でなくても、「コンプライアンスの欠如」と非難される事例が増えている。

「コンプライアンスが厳しくなったことは、必ずしも悪いことではないと思います。特に人権の側面では、もっと厳しくてもよいくらいです。ただ、この数年でかなりハードルは上がっていますよね。その変化を自覚できていればよいのですが、昔の感覚のままで、意識が付いていけていない人や組織も多いです」

国内外で長きにわたり企業等を指導してきたハリーアンドカンパニー代表取締役の中村葉志生氏は、昨今の状況についてこう話す。

そもそも、「コンプライアンス」とは何なのだろうか。

「コンプライアンス(compliance)は『~に従うこと』という意味ですから、おおむね法令を守ること・ルールに従うことと捉えられます。狭義のコンプライアンスは、『法令遵守』(legal compliance)という理解でよいでしょう。ここでは、法律を守る・ルールに従うといった、他からの働きかけによって律する他律的な行動が必要です。一方、広義のコンプライアンスは、『企業倫理』(business ethics)と言い換えることができます。法令等に明文化されていないことについても自らをもって自分を律する自律的な行動が求められます」

広義のコンプライアンスに含まれる5つの行動側面

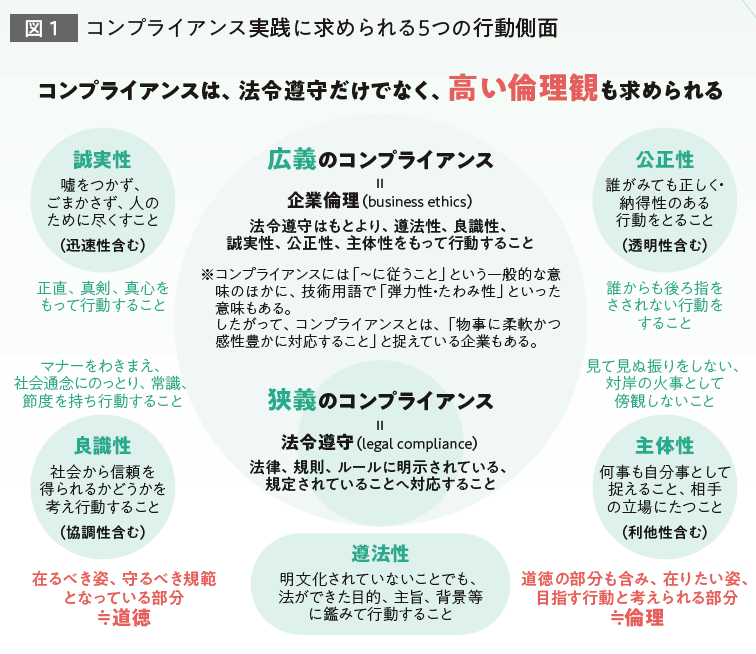

広義のコンプライアンスに含まれる行動について、中村氏は、以下の5つに整理している(図1)。

①遵法性(法精神)

①遵法性(法精神)

明文化されていないからやってもいい・やらなくてもいいではなく、法ができた目的、主旨、背景などに鑑みて行動すること。

②良識性(協調性含む)

社会から信頼を得られるような行動をすること。常識や節度を持ち、マナーをわきまえて行動することであり、ここには協調性も含まれる。

③誠実性(迅速性含む)

正直に真心をもって行動すること。都合の悪い事実を隠さない、クレームに真摯に・スピーディーに対応するなど、迅速性も含まれる。

④公正性(透明性含む)

人から後ろ指をさされない、正しく納得性のある行動をとること。説明責任を果たす視点など、透明性も含まれる。

⑤主体性(利他性含む)

見て見ぬ振りをせず、自分事と捉えて行動すること。職場でハラスメントをしない、環境に配慮して事業を行うなど、相手の立場にたって行動する利他性も含まれる。

冒頭に挙げた5つの不祥事の事例をこれに当てはめると、①ネットでお客様の悪口をつぶやくのは良識性の欠如、②品質データをごまかすのは誠実性の欠如、③取引先から過剰な接待を受けるのは公正性の欠如、④他部署の不祥事を「関係ない」と言うのは誠実性や主体性の欠如、⑤ハラスメント行為をするのは良識性や主体性の欠如、となる。

狭義のコンプライアンスである法令遵守に上記①~⑤を加えたものが広義のコンプライアンスであり、昔と比べて①~⑤の範囲が拡大しているのが、近年の状況といえる。

「これらの行動は、ひと言でいうと『道義的』ということです。法令の遵守だけでなく、道義的な責任を果たすことが求められているのです」

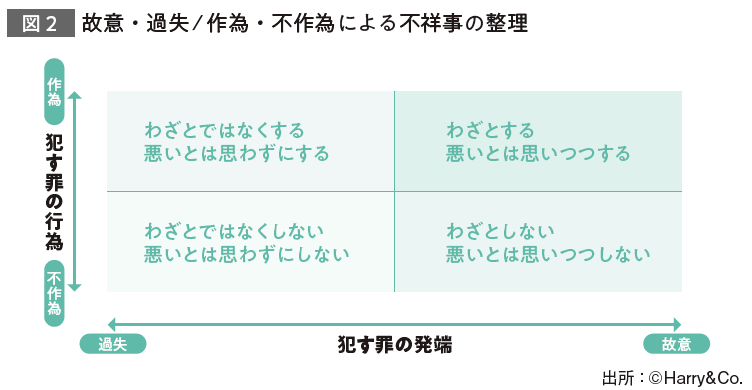

また、人や組織が犯す罪は、故意と過失、作為と不作為に分けることができる(図2)。悪いと思っていながらわざとやる(またはやらない)故意の罪が悪質なのは当然だが、過失によってうっかりやってしまったことや、気づかずに対応できなかったことも、コンプライアンス違反として問われる時代になった。

また、人や組織が犯す罪は、故意と過失、作為と不作為に分けることができる(図2)。悪いと思っていながらわざとやる(またはやらない)故意の罪が悪質なのは当然だが、過失によってうっかりやってしまったことや、気づかずに対応できなかったことも、コンプライアンス違反として問われる時代になった。