調査レポート 2013年度 ワークスタイル実態調査 ワークスタイル変革のカギは、組織運営スキルの向上にあり

ICTの進展とスマートデバイスの普及拡大と共に、「ワークスタイルの変革」が語られるようになって久しい。しかし、現場で変革の動きがどの程度進んでいるのか――それが感覚的ではなく、定量的なデータを起点として語られる場面は意外と少ない。そこで、デロイトトーマツコンサルティングヒューマンキャピタルは、2013年10~11月、企業側の立場から多角的な観点でワークスタイルに関する調査を行い、132社から回答を得た。従来の働き方を変えることに対する企業側の本音とは。調査結果の一端を紹介する。

中長期に将来像をイメージ

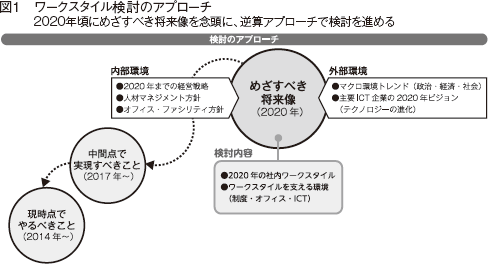

労働生産性向上、ワークライフバランス改善、イノベーション創出、コミュニケーション活性化、オフィス・ファシリティコスト削減等、さまざまな目的で語られる「ワークスタイル変革」。これを単なる一過性の改善運動ブームで終わらせずに、企業内で期待される成果創出と定着化を図るためにはどうすべきか―。この問いに対し、感覚的ではなく、できる限り定量的なデータを起点に課題と解決の方向性を提言することが本稿の狙いである。最初にお伝えしたいのは、ワークスタイル変革の必要性や取り組みを現在の状況だけで考えるのではなく、中長期視点で自社の将来像をイメージし、逆算アプローチで変革ロードマップを立てることの大切さである(図1)。2020年と言えば、東京オリンピックという華々しいイベントが連想されるが、この頃の日本は経済、社会、技術において現在とは大きく異なった状況に置かれている可能性が高いと予測されている。例えば、経済協力開発機構(OECD)の「EconomicOutlook No 91 Long-term baselineprojections」(長期経済予測)によれば、GDPシェアで日本は中国やインドに引き離されるだけでなく、ブラジルにもほぼ追いつかれるとされている。労働人口についても、政府の各種レポートで、少子高齢化の進行による若手労働者不足や、介護ニーズの増大による労働人口のさらなる減少の可能性が指摘され、無視できない。特に組織の中核を担っている団塊ジュニアやその上の世代が親の介護を迫られ、女性だけでなく男性社員のワークライフバランス問題が深刻化する兆しもある。現場中心の業界では、すでに若年層の人材不足が深刻化している。最近話題となったユニクロの人材マネジメント方針の転換(パート・アルバイトの正社員登用)も、この問題が影響を及ぼしたと思われる。今後は、代替人材を容易に確保できる前提の「去る者は追わず」の「フロー型」から、優秀な人材を採用・育成・確保する「ストック型」への転換が求められている。技術面では、ICT(Information andCommunication Technology)のさらなる発展と機械・自動化が一層進むと見られる。実際、「スマートフォン利用動向調査報告書2013」(MCPC:モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)によれば、モバイル端末は急速に普及しており、モバイル領域において一般消費者の動きを企業が後追いする「コンシューマライゼーション※1」が進行している。また、価値観の変容を踏まえた対応も求められる。

HarderからSmarterへ

日本生産性本部「平成25年度 新入社員『働くことの意識』調査」によると、若年世代は、就社よりも自分の強みを活かした面白みを感じる職業への就職を希望し、生活の楽しさや社会貢献等に基づく心の豊かさを求める傾向が強い。コミュニケーションにおいても、「SNSとコミュニケーションについての調査2013」(日本リサーチセンター)によると、SNSやスマートフォンなど新しいコミュニケーションツールを多用するという特徴があり、その点に留意する必要がある。一連の将来動向を考慮すると、日本企業の将来が楽観視できないことは明白だ。ICTの進展で生産性や利便性向上が期待できる反面、国力全体は相対的に低下し、さらなるグローバルスケールでのビジネス展開の加速、厳しいコストダウン競争、労働生産性向上要求、熾烈な人材獲得・維持競争、多様な人種・世代・価値観・文化が併存した状態での企業経営が求められることになる。この状態の延長線上で従業員がひたすらに「もっと頑張る」というのは非現実的だ。国際労働機関(ILO)の調査によれば、日本は現時点ですでに、先進国(OECD高所得国)の中で韓国に次いでワースト2位の長時間労働大国なのである。そう考えると、この一連の厳しい競争状況を乗り越えるには、Work Harder(もっと長く働く)ではなくWork Smarter(もっと賢く働く)に転換することが求められる。加えて、働き方の柔軟性や多様性を許容しないと、若い世代や中核世代の人材を獲得・維持することすらままならなくなる。このような危機感を前提に考えると、これから取り組むべきワークスタイル変革とは「できたらいいな」の改善運動ではなく、企業経営の根幹にかかわる重要な戦略課題と捉えるべきものなのである。