連載 変革のプロセスをデザインする 【第7回】 人事・企画部門の“懐刀”を磨き直す

懐刀とは、身を守るために密かに懐に入れて持ち歩く小刀のこと。人事・企画部門が変革における自らの役割を捉え直し、チェンジエージェントとして機能しようと考えるなら、その懐に持っている経営方針、人事制度、教育制度などの経営ツールを磨き直して、変革を促進するための手段として活用することができる。

「使い手」と「使い方」が変わることによって、それらはまた変革に力を発揮する新たな武器にもなり得るのである。

前回のサマリー

いままで、組織の風土・体質改革を進めるうえでの「変え方を変える」考え方について述べてきました。そして、人事・企画部門のチェンジエージェントの重要な3つの機能、①経営に対する信頼感を醸成するための「参謀機能」、②変革型人材を発掘し、彼らがネットワークを通して改革を実行するための「ネットワークの世話人機能」、そして③社員同士が相談し合い、解決のために協力し合えるような信頼関係づくりを支援する「現場のスポンサー機能」を発揮するとはどういうことか、順を追って説明してきました。

今回の内容

前回述べたように、人事・企画部門は工夫次第で「変革資源」を捻出することができ、その延長線上には組織風土・体質改革のチャンスをつくることが可能な経営ツール(手段) もたくさん存在しています。

しかし、現状ではそれらが、企業が変革し続けるのための手段・道具として十分に使いこなされているとは言えないのではないでしょうか。変革の事務局として、人事・企画部門がチェンジエージェントという役割を意識することで初めて、これらの経営ツールの使い方が変わってくるのです。

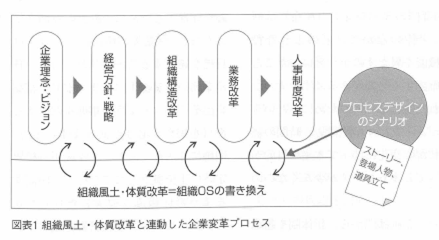

今回は、人事・企画部門がこれらの経営ツールをどのように変革のプロセスにおいて使いこなしていけばいいのか、について考えてみたいと思います(図表1 )。

チェンジエージェントの活用する経営ツール

1 )経営方針/ 経営計画を生きたものにする

管理職や現場の問題意識として、「方針が見えない」「戦略がない」「中計は絵にかいた餅だ」といった声をよく聞きます。経営層や企画部門の担当者からは、「ちゃんと説明している」「社内報に載せている」「幹部会議で毎回話している」といった反論が返ってきますが、現場にきちんと理解できるように伝わっていない状態では、その実現が困難であることは明らかです。

実際、スタッフ部門が作成した、市場や業界で生き残るための「あるべき状態」や達成すべき数字は、現場から見れば実態とはかけ離れた空論と受け取られてしまいがちです。このように現場に方針が浸透しない理由としては、企画部門で策定したものを会議で説明する、文書で流す、ウェブ上に掲示するなど、一方通行の情報発信になってしまっていることがあげられます。

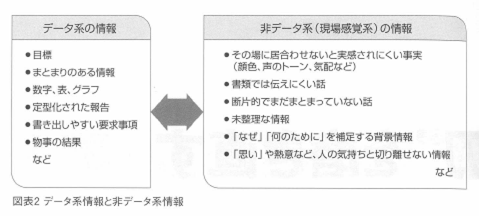

ここでいう情報とは図表2で示すように「データ系の情報」と「非データ系の情報」の2種類があります。本社のスタッフ部門が収集したり伝えたりする情報は、機械的に集めやすく、また一方的に流しやすい「データ系の情報」に偏りがちです。その半面で、人が納得し、自発的一白律的に行動しようという動機につながるような「非データ系の情報(現場感覚系の情報)」は流れにくく、不足しがちなために、全体観や背景が受け手である社員に理解されずに、やらされ感が強くなります。

「非データ系の情報(現場感覚系の情報)」は、「大」を介して伝わっていくという性質を持っているため、意識的に流そうと思わなければ流れてはいきません。大と大とが直接向き合って双方向のやりとりをするなかで、人の思いやエネルギーの力を借りて、現場感覚系の情報は伝わっていくのです。

データ系の情報ばかりが重視されるような組織では、仕事上の必要事項の「連絡」はしても[ 相談し合う] ことがなくなったり、わからないことがあっても「問い返す」ことがしにくくなってきます。非データ系の情報は、効率や文書管理規定など管理の面から考えると無駄に思えますが、このような情報が著しく欠如した組織では、メンバーは噂や憶測で不足している情報を補足しようとする傾向が強く見られます。経営の意思や意図がわからない状態が、結果として、生産性の低下や信頼関係の悪化という問題を引き起こしているのです。

現場が納得するような情報のやりとりは、例えば、次のような方針や計画の策定方法や背景情報の共有などによって、かなり効果的なものになります。

①トップがメッセージを伝えた後で、企画部門の担当者が各事業所や現場を回って、方針/計画の発表や説明会を議論の場として展開する

②各署で出た質問や意見を公開し、その後の取り組み状況などがだれでも見えるように、ウェブ上などで伝えていく

③計画自体が明らかに不適切だと判断される場合、速やかに修正・見直しをし、その理由を伝えていく

④企画部門が主催する場だけではなく、職場レベルのミーティングなどの機会にも惰報を提供するように心がけ、現場の声を聞きに行く

つまり、手間がかかるように思えても、丁寧に現場との双方向のやりとりを積み重ねることで、結果的には経営方針が遂行され、実現していくということが言えます。