コミュニケーションの促進が文化・風土を変える M&Aにおける人事部の使命

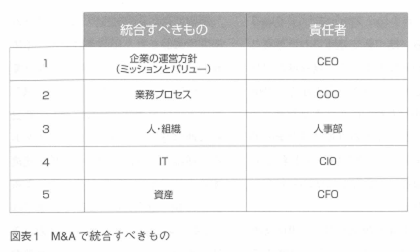

本稿では、M&A (吸収・合併)という一大組織変革を乗り切って当初の目的を達成するための道筋(口-ドマップ)のなかにおいて、人事部が果たす役割について考えてみたい。特に社員の業務=行動に大きな影響を持つコミュニケーションに焦点を当て、組織風土・行動様式が一変するM & Aを成功に導くに当たって人事部が心かけておくべきことを整理する。

日本のM&A事情

1990 年代、日本ではマスコミを賑わすような外資系を中心とした数多くのM&Aが行われた。

企業にとってM&A は一大事であり、その内外に波紋を呼ぶことになる。例えば、M&Aで主導権を握る側の株主にとっては、M&Aが果たして株の価値を上げるのか損なうのかについて、関心を払わずにいられない。またM&A やその影響についての情報に近い大口の機関投資家や持ち合いを中心とした株主と、小口の株主の間での情報の質・量の格差は大きな課題である。取引業者や顧客の見方も同様で、大口になるほど取引を維持するか、撤退するのが良いのかを考えながら、積極的な情報収集や根回しが行われる。

一方、M&A前の該当各社では、事実と憶測が飛び交い、従業員は普通の精神状態で業務をする状況にはならない。M&A後の新会社では明らかになってきた業務遂行上マの考え方や言葉の違いから処遇の差異まで含め、役員室では怒鳴り合いが絶えず、統合された支店などでは休憩時にモノやば声が飛び交う。

当事者だけでなくその周囲も含めて大きな変革を巻き起こすM&A も、日本でさまざまなパターンの事例が積み上がり、その過程や結果を比較、分析できるような状態になりつつある。そこで今回は、日本におけるM&Aの典型的なパターンを中心に、M&A後の人事部の使命を、特に「コミュニケーション」という切り囗から紹介したい。

典型的なM&Aの形

日本で行われてきたさまざまなM&Aのなかで、本稿では大きく2つの形を取り上げて話を進めたい。誤解を招く恐れもあるが、あえて典型的という視点でわかりやすい名前をつけて整理する。

①主導権明確型

強い外資系企業が日系企業を買収する、もしくは株式比率などにより実質的に強い交渉力を持ちM&Aが進行する状態。特に外資系主導の場合、その企業の持つ経営スタイルにも左右されるが、比較的ステレオタイプな「数字主義」「スピード」がM&A後の新会社統合のプロセスでは重視される。

また、買収の目的とその達成のための道筋が事前にある程度明確になっているため、良し悪しは別にして買収後の変化が劇的であることが多い。日本企業同士のM&Aで主導権が明確となっているケースもあるが、この場合は明らかに自明な場合(グループ間、親・子会社間)以外は、本来の戦略的な意図のうえでの主導権というよりは、会社の規模や名前・歴史などで雰囲気が醸成されるなど、実質的には主導権が不明確であることもある。

②主導権不明確型

日本企業同士のM&Aに多い、「対等の精神」「お互いの強みと弱みを補って」というような枕詞がつくような状態。M&A 後のリーダーシップが決まっていない場合が多く、進行中は両社のコミュニケーションは表層的になりがちになることが多い。良し悪しは別にしてM&A自体からは穏やかな変化がもたらされることが多い。

悪く言うと、長期的なビジョンやその達成のための道筋(ロードマップ)が不透明である。大規模な欧米企業同士のM &Aでもこうした例を見ることもあるが、実態はどちらかが舞台裏で主導権を持っていることが普通である。

M&Aにおける人事部の役割

(1) M&Aの全体像と人事部の使命