連載 e-ラーニング・ソリューション・プラザ [第28回] LCMS が組織内の知識流通を加速する

![連載 e-ラーニング・ソリューション・プラザ [第28回]

LCMS が組織内の知識流通を加速する](/wp-content/uploads/temp_image/5334/1551542884.png)

e-ラーニングの新しい機能として、LCMS(ラーニングコンテンツマネジメントシステム)が注目されている。学習管理を行うLMS に、コンテンツの制作・管理を行うLCMS を組み合わせることにより、e-ラーニングは組織内の知識流通インフラとして、研修だけでなくナレッジマネジメントや業務支援など、経営ツールとしての幅広い活用が可能になる。システムベンダーとしてコンテンツに着目したソリューションを提供しているデジタル・ナレッジの!梠ム明氏と小林建太郎氏に、LCMS の有効性についてうかがった。

1. 大切なのはわかりやすさと作りやすさ

われわれは1995 年の設立以来、一貫してコンテンツの重要性に着目しながらe-ラーニング事業を進めてきた。「e-ラーニング」という言葉もまだなかった設立当初、個人指導で有名な明光義塾を展開する明光ネットワークジャパンの在宅学習システムを立ち上げるところから事業をスタート。モチベーションの維持やメンタリング、わかりやすい教材作成の手法を実証実験しながら、2 年がかりで生徒が在宅で学習できる仕組みを構築した。

その後複数の教育企業にe-ラーニングシステムを提供し、4年ほど前からはコスト削減を目的とした企業の社内研修のe-ラーニング化にも携わるようになった。また昨年から高等教育機関のe-ラーニングにも進出し、すべての教育をe-ラーニングで行う大学の設立準備も進めている。

われわれの特徴は、汎用教材のe-ラーニングを提供するのではなく、オリジナル教材のe-ラーニングに専門特化しているところにある。多くのe-ラーニングペンダーがLMSを提供しているが、われわれはそこで差別化を図るのではなく、教育機関にも企業にも一貫して、わかりやすい教材をいかに簡単に作成するかというコンセプトでe-ラーニングを提供している。いくら学習機能が充実していても、コンテンツがわかりやすくなくては学習効果は上がらない。しかし従来はその部分に注力すると、e-ラーニング導入費の7~8割がコンテンツ制作費に費やされてしまうという状況があった。それをいかに簡単に制作できるようにするかが、大きな課題となっていた。

教育業界ではe-ラーニングの市場が拡大すると言われ続けて数年経つが、必ずしもそうなっていない1つの原因は、学習者よりも管理者の視点を重視したe-ラーニングが非常に多かっかためではないだろうか。これまでLMSが重要視されてきたのはその最たる例だろう。管理機能ばかりが高まっても、学習効果の高いコンテンツが充実しなければ、e-ラーニングを導入しても効果は得られなし稲

われわれはシステムベンダーだが、これまでさまざまな教育企業と提携してきた経験から、e-ラーニングを学習管理の視点よりも人材開発のためのツールとして捉えており、システムに対しても教育的なアプローチで開発を行っている。

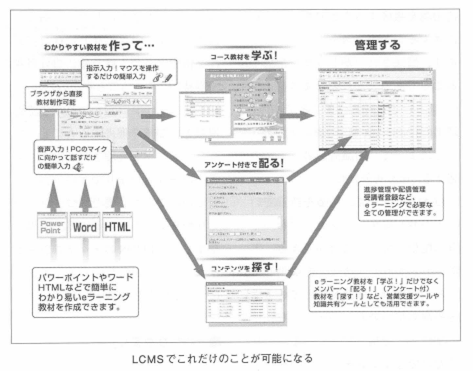

2. 企業独自の研修やノウハウをe化するLCMS

こうしたコンテンツ中心の考え方を具現化したのがLCMSである。LMSが受講者の登録や学習履歴を管理するシステムであるのに対して、LCMS はコンテンツの制作・管理・配信を行うモジュールである。 LMSにLCMSを組み合わせることによって、オリジナルコンテンツ制作の負担を大幅に削減することが可能になる。コンテンツが制作しやすくなるばかりでなく、1つひとつのコンテンツを「ナゲット(塊)」として登録することにより、複数のナゲット型コンテンツを組み合わせてコースとして提供したり、1つだけを取り上げて提供することも可能にする。 LCMSはアメリカでは複数のベンダーが提供しており、既にe-ラーニングの機能として定着しつつある。