連載 勝ち続けるための企業遺伝子 「コーポレートゲノム」 第4回 事例 「仲良しクラブ」組織からの脱皮 現場が「待ち」の姿勢で 小さくまとまっているC社の場合

トップと経営企画部の思いが相まって風土改革に着手したC社。改革に当たってコーポレートゲノム診断を実施した結果、居心地が良い職場に、特に危機感もなく、どこか満足感のある典型的な「仲良しクラブ」型の組織と判定される。こうした状況を受けたC社では、現場を預かるミドル層を主役としたクロスファンクショナル型の全社中期経営計画策定プロジェクトを立ち上げ、ミドル層の活性化を目指したのである。

1. はじめに

これまでの連載では、最初の2回(2003 年10 月号、同11 月号) で企業風土の位置づけとコーポレートゲノムのアプローチについて説明した。その後、コーポレートゲノム診断の実例と処方箋の考え方について、実際の企業の診断結果をケースとして取り上げ、前回(同12 月号) は事例編の第1 回として「大企業病」の事例を紹介した。後の2回で「イ中良しクラブ」、「金太郎アメ」組織の事例を紹介する。

事例編の第2 回として、今回紹介するのは「仲良しクラブ」と診断された例である。前回同様、ここで紹介している事例は、コンサルティングの現場で実在したケースを基に作成している。だが、職業上の守秘義務から、複数のケースを断片的につなぎ合わせるなどして表現したものになっていることをご理解頂きたい。

2. 「仲良しクラブ」の診断ケース

まずここに紹介するC社の事例の話をする前に、「イ中良しクラブ」の特徴について、再度触れておきたい。

「仲良しクラブ」は戦略活性度が低く、組織活性度が高い組織風土を持つ。「イ中良しクラブ」の言葉から連想されるように和気あいあいとした職場で、職場でのストレスもさほど高くはなく、職場への不満は顕著でないことが多い。自由な雰囲気はあるものの、トップの意向に心から共鳴、納得しているわけではない。つまり、各人のベクトルはばらばらで、組織の方針にのっとって業務を行っているわけではないのが特徴的である。

当社が企業風土診断を始めた90 年代は、戦略のベクトル合わせがやりにくく、管理困難な組織として、圜タイプを「アナーキー」と称することもあった。しかし、昨今の多くの企業では、戦略のベクトル合わせが難しいという点では共通だが、「方向感がばらばらで出る杭が多く、マネジメントが困難」というよりは、むしろ、「特に強いポリシーはなく、慢然と仕事をこなしている」タイプが、昨今の「仲良しクラブ」企業には多い。変化になかなか気かっかず、出遅れがちな「ゆでガエル」になりやすいのが、昨今の「仲良しクラブ」の特徴といえるであろう。

実はこの「仲良しクラブ」、日本企業には最も多いタイプのようである。読者の方も、自社を振り返ってみると、どこか心当たりがある人も多いのではないだろうか(2001 年に当社で実施したコーポレートゲノム診断【製造業、サービス業を中心とした東証一部上場企業52 社を対象】の結果では、この「仲良しクラブ」に位置づく企業が最も多くみられた)。

①企業プロフィール

ここで紹介するC社は、業界でも屈指のメーカーである。不況に打撃を受ける企業が多いなか、堅実な経営基盤も手伝って、ここ数年業績も安定している。経営陣も「うちの会社の人間はまじめで、言われたことはきちんとやり切るのだが……」と、特にとがったところのない従業員にどこか物足りなさを感じながらも、喫緊に何をしたらいいのか課題が見つけきれず、何にどう手を打つべきか悩んでいた。

C社の職場には、表面的な居心地の良さはあったが、上司と部下の間で、ビジネスに関する本音の議論は起こりにくかった。従業員は皆、真摯に日々の業務を行っていたが、社内で「将来的にどうあるべきか」といった話がされることはほとんどなかった。戦略的な判断は自らリスクを持って行わなくとも、トップの方針に従ってさえすればよく、それだけで十分に成長基調にあったのである。

②コーポレートカルテ

トップの「うちの社員は意識が高いのになぜか新しい取り組みがうまく進まない」という問題意識と、「従業員主導の活動の推進がなかなか思うように進まない」という経営企画部の常々の思いが相まって、風土改革に取り組むことになった。毎年、人事部独自に行っていた従業員満足度調査では、さほど目立った危険信号は出ていなかったのだが、「うちの会社は他社よりも元気がないのではないか」というトップの声から、企業風土をベンチマークしようという話が進み、今回の診断に至った。

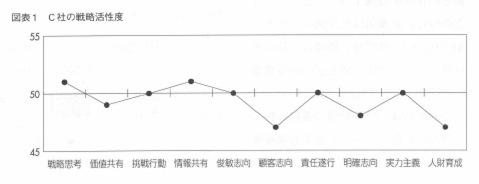

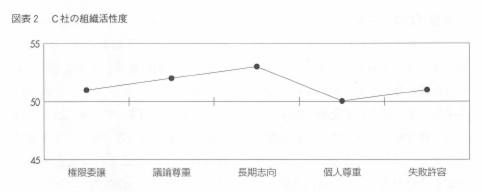

診断の結果は「仲良しクラブ」であった。その特徴は全体として、組織活性度はおおむね平均を上回っているが、戦略活性度ではかなり低いものであった。

特筆すべきは、「戦略思考」や目青報共有」はわずかに平均を上回っているものの、「顧客志向」、「人財育成」がかなり低いものであった。また業界を代表するリーディングカンパニーの1つでありながら、「価値共有」、「明確志向」といった組織のベクトルの打ち出し度合いを示すアイテムのスコアが平均を下回っていた(図表1、2)。

すなわち、論理的な思考プロセスに基づいた戦略は提示されているものの、それを自分のこととして捉え、組織のなかで自分か何をやるべきなのかを考えたうえでの動きと連動していなかったのである。

従業員は社内の至るところに掲示されている企業理念をそらで唱えることはできたが、それを自分自身の行動指針にまで納得し、理解・行動し切れていなかったといえる。経営トップが会議の度に顧客満足の重要性について熱心に伝えていたが、他の追随を許さない先端技術による開発商品には安定需要があり、自分たちが顧客ニーズをつくり上げているという自負かあった。そのような背景も手伝って、とりわけ顧客の存在を意識することはほとんどなかっか。企業名は社会的にも広く認知され、居心地が良い職場に特に危機感もなく、どこか満足感のある典型的な仲良しクラブ型の組織であった。

この組織は、外部環境の変化に対して能動的に取り組み、対処する組織風土とは程遠いという点では、「大企業病」の組織と似ている。しかし、いったん自分の役割と認識したことに対しては、やり切る強さをもっていた。