Part 2 ケース ダイキンエ業労働組合 成果主義に基づく働き方を確立するべく 「働き方の改革」を推進

グローバルな競争社会が進展するなかで、いかに働く者の雇用と働きがいを創出するか。画一的、均質的な雇用形態が崩壊するなかで、“働き方”に関する新たな基軸づくりを模索する労働組合は少なくない。空調機器やフッ素化学製品等の製造・販売を行うダイキンエ業の労働組合もその1つであり、徹底した現場主義に貫かれた取り組みは、多くの示唆を与えてくれる。 Part 2では、JAM傘下のダイキンエ業労働組合の先進的な活動内容を紹介したい。

成果主義の導入によって始まった「働き方の改革」

ダイキンエ業労働組合が「働き方の改革」に乗り出しだのは2000 年5月。労働協議会の場において、会社側から「人事・処遇制度の抜本的改革」の提案がなされたことが発端になった。

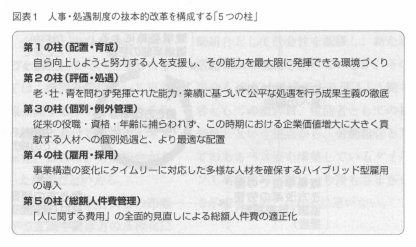

ダイキンエ業では、厳しい経済環境を背景にさまざまな経営改革を進めてきたが、組合側に提案された内容は「人」に関する総合的な改革案であり、「配置・育成」「評価・処遇」「個別・例外管理」「雇用・採用」「総額人件費管理」の5項目を柱に労使共同で改革に挑戦したいとの意思表示であったともいえる(図表1)。

同社では既に1990 年の段階で能力給の拡大に労使が合意した経緯があるが、今回の提案は、賃金構成要素を個人別評価給(60 % ) と資格別基本給(40 % ) にするというもので、成果主義賃金体系への移行を企図するものだった。また、裁量労働制の適用が企画業務部門にまで拡大されるなかで、時間外手当を圧縮。まさに従来の「時間軸」を中心とした働き方から、[成果] を求める働き方への転換を求めるものだったといえるだろう。

会社から示されたこの提案に対して、組合はどのような姿勢で臨んだのか。働き方の改革に乗り出すまでの経緯と絡め、書記長の山地修己氏が次のように語る。

「当社はこれまでも、『人』を基本にした経営を行ってきました。厳しい経営環境のなかでも雇用確保を優先し、人件費の増大は採用抑制で行うことを基本に事業展開してきたわけです。しかし、一方で総人件費の削減は進まず、企業としての競争力を高めていくためには抜本的な改革が必要であるとの認識は、労使共通のものでした。

そのため、われわれとしても、会社側の提案を『老・壮・青を問わず、発揮された能力・業績に基づいて公平な処遇を行う成果主義の徹底』との考え方に基づく改革と前向きに受け止めたわけですが、実際に成果主義を運用する場合、評価基準が明確でなければ職場は混乱します。とりわけ定昇制度がなくなり、働く者の処遇がすべて評価によって決まるのであれば、評価基準に対する職場・個人の納得性が従来以上に必要になる。そこで、組合としては、成果を単に『結果』として捉えるのではなく、仕事におけるプロセスや数字に直接表れない取り組みに対しても、きちんと評価していく仕組みづくりを求めることにしたのです」