Part 2 デンソー労働組合 きめ細かな労使コミュニケーションと 自ら問題解決にあたる主体性を両立

自動車総連・全トヨタ労連傘下の主要組合であるデンソー労働組合。創立期の労使対立を乗り越えた以降は、労使が車の両輪として機能することで経営基盤の強化にも寄与することになった。ここでは、自らの主体性を維持しながら、きめ細かなコミュニケーションチャンネルを構築してきたデンソー労働組合の取り組みをレポートしたい。

労使対立を乗り越え相互信頼に基づく会社運営を確立

デンソー労組の前身であるトヨタ自動車工業刈谷南工場従業員組合が発足しだのは1945 年12 月。その後、49 年12 月にトヨタ自動車工業から分離・独立する形で日本電装株式会社が設立され、新たに日本電装労働組合として再スタートすることになった(96 年10 月にデンソー労働組合と名称変更)。

もっとも、分離・独立したばかりのころは、企業環境・業績ともにきわめて厳しいものがあり、賃金の遅配・分割払いが続いたほか、労組の協力を得る形で賃金カットやコスト削減策を相次いで実施。 50年には、473 人の人員整理を含む会社再建案をめぐって労働争議が勃発したこともある。一般に、労働争議は労使ともども、得るものが少なく失うものが多い、といわれるが、デンソー労使の場合、「二度とこのような事態を招いてはならない」という労使での暗黙の丁解か生まれ、一転して労使の信頼関係の構築に取り組むようになる。

そして「組合員の生活向上と会社の発展は車の両輪である」との共通認識の下、「労使協議会」「職場労使懇談会」などの労使間での対話の場を構築。良好な労使関係がデンソーという企業の強み、そして従業員(組合員) の求心力の向上に寄与することになった。

労使間、組合員間で幾層にも構築されたコミュニケーションルート

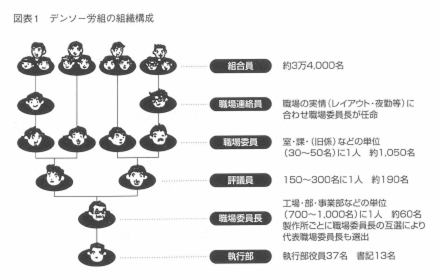

労働組合にとって、最大の目的は労働条件の維持・向上にあることはいうまでもない。デンソー労組でも、約3万4,000 人の組合員の労働条件の維持。向上を目的にさまざまな活動に取り組んでいるが、なかでも対会社、対組合員のコミュニケーション活動の徹底ぶりは大いに注目される。