CASE 3 三谷産業 人間力豊かな 次世代リーダーの育成を目指す

商社からエンジニアリング企業への脱皮をめざす三谷産業は、次世代リーダー育成のため、慶應義塾大学キャリアリソースラボラトリーと共同で人間性教育を軸に据えた研修プログラムを開発し、課長クラスを対象に実施している。受講生は幅広い教養と環境変化に対する感受性を養い、同社の将来を背負う人材に育つことを期待されている。

幹部社員には人間力が不可欠

三谷産業は、金沢に本店、東京に本社をもつ従業員約530 名の会社である。情報システム、樹脂・エレクトロニクス製品、化学品、空調設備工事などを事業としているが、商社からメーカーへの転身による「エンジニアリング企業」を目指して、さらに高度な複合力を備えるため技術力の強化に力を入れている。この構造転換には人材育成が必要不可欠と認識し、さまざまな教育を展開している。特に高度プロフェッショナルを核としたエンジニアリング企業において、幅広い人間性、高度プロフェッショナルに必要な人間基盤、新しい分野に入っていくためのプロデュース能力・コーディネーション能力が幹部社員には必要不可欠という方針の下、経営幹部教育に力を入れている。

大企業においては、古くは富士通の45歳研修に代表される一般教養を含むいわゆる人間力、人間性教育を取り入れている企業も少なからず見受けられるが、従業員530 名規模の企業で積極的に人間力、人間性教育を採用している企業は極めてユニークといえる。三谷産業の経営幹部教育を見てみよう。

次世代を担う人材の早期育成が急務

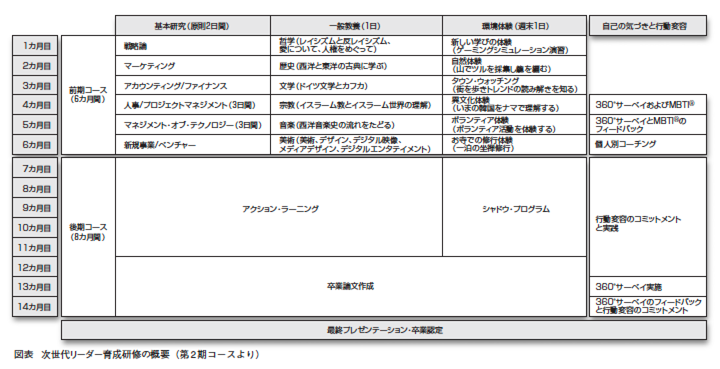

三谷産業は、1999年に人事制度を改革して「事業の世代交代の中心となる人材の育成」「事業を創出・成長・守成させる人材の育成」を2本の柱とした人材区分を設け、能力・成果主義を志向する処遇制度を導入した。しかし、新しい人事制度の目指すものを実現するためには、車のもう一方の輪ともいえる人材育成制度の整備、特に次の世代を担う人材の早期育成が焦眉の急であるというトップの問題認識をもとに、慶應義塾大学キャリアリソースラボラトリーと共同して次世代リーダー育成のための研修プログラムを開発した(図表)。講師には慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの教授陣を主体とした各分野の第一人者をそろえ、①経営幹部に必要なマネジメント教育、②人間性を磨く教養を豊かにする研修、③多様な経験を積む異文化・環境体験、④個人の振り返り、気づきを含む行動変容プログラム、⑤会社に対するビジネス・システム提案を含んだアクションラーニングといったサブプログラムから構成されている。受講生は30歳代の課長レベルが中心で、2002 年に開始した第1期研修は既に終了し、現在は第2期研修が走っている。

この研修は、いわば「ミタニ大学院」という位置づけでハイレベルの内容のカリキュラムを受講生に提供しようとするもの。受講生も、上司の指名ではなく、将来の三谷産業を背負って立ちたいという意欲と能力のある者が、自ら手を挙げてレポートを提出し、社長の面接で選抜される。研修の途中と最終段階では各自の学習レベルが判定され、途中段階でパスをしないと次のフェーズに進めず、また最終段階での判定にパスをしないと修了も認められないという厳しいものだ。しかも教養、異文化体験といういわゆる人間性にかかわるテーマで論文や体験報告がD 評価になると、再提出か、次のフェーズに進めないという厳しい基準が設けられている。しかし、すべてのカリキュラムを修了し卒業論文にパスした者には、将来の経営幹部になる道が開かれている。

前期コース:経営知識に加え幅広い教養と社会のトレンドに対しての感受性を養う

この研修は、①前期コース(6カ月間)、②後期コース(8カ月間)、③自己の気づきと行動変容の3本の柱で構成されている。

前期コースでは、自分の業務上の役割を遂行しながら、毎月4日間はフルタイムの講義出席だけではなく、事前の課題図書購読やレポート提出が義務づけられている。提出したレポートは講師が評価し、落第の場合はもう一度チャレンジすることになっている。

「基本研究」では、戦略、マーケティング、アカウンティング&ファイナンス、人事/プロジェクトマネジメント、マネジメント・オブ・テクノロジー、新規事業&ベンチャーなどMBAタイプの経営理論を学ぶことになるが、前期コースの特徴はむしろ「一般教養」や「環境体験」にあるといえる。

「一般教養」は幅広い教養を身につけ豊かな人間力を築くために設けられており、概論的なものはできるだけ避けてカレントな話題や最先端の知識を習得する内容となっている。例えば、宗教ではイスラーム教、音楽や美術ではコンピューター・ミュージックやデジタルエンタテイメント、哲学ではサルトル、文学ではドイツ文学などだ。1日だけの講義を受けただけで簡単に教養が身につくわけではないが、自分の興味のある分野をさらに深めていくことが期待されている。

「環境体験」では、社外活動を通して社会とのかかわり合いや企業人の社会的責任などを再認識することを目的としている。この体験は慶應大学湘南藤沢キャンパスで蓄積された、ボランティアやソシオベンチャーの講座運営をベースとしている点に特色がある。

花田教授が主催する、生活者の社会参加、非営利組織のインターンシップなどの授業で蓄積された外部専門家や組織とのネットワークを積極的に活用している。以下はその内容である。