現地ルポ “現地化”成功の鍵となる 人事マネジメント

中国は生産拠点であるとともに、2001 年12 月の世界貿易機関(WTO)加盟を契機にマーケットとしても注目されている。中国に進出した日系企業が独自に中国国内市場を開拓し、アフターサービスにも力を入れようとすると、文化も言葉も異なるだけに有能な中国人スタッフが必要となる。能力主義やキャリアアップの志向が強い中国人にとって、日系企業の人気は欧米企業より低いといわれている。そのような採用環境のなかで会社の将来を担う中国人幹部候補者を採用し、人材として育成する日系企業の人事戦略とは何か、北京で活躍する日系企業を訪ねた。

日系企業の人事戦略の現状と大学生の就職観

2008 年の北京オリンピックを控えて、市内のデパートにはマスコット人形が売られ、街では方々で工事が行われている。道路は時間帯に関係なく車が渋滞し、何を建設しているのかと思っていると、新しい商業施設の誕生であったという具合に、訪れるたびに変貌する北京の街の姿に目を見張る。

中国では77年から始まった「計画生育政策」(一人っ子政策)導入後の一人っ子世代が9000 万人に達し、06年から数年間にわたって「消費ブーム」がくるといわれている。大学を卒業後、就職した一人っ子の場合、晩婚の傾向が強く、それまでは両親と同居することが多い。そのため生活費は親まかせで給与所得のほとんどが可処分所得となり、自動車や高級衣料品、コンピュータ、オーディオ製品といった高額商品を購入する傾向が強いといわれている。中国国家情報センターの予測によると、06 年の小売総額は前年比13.0%増の6 兆8766 億2000 万元(約96 兆2726 億8000 万円)に上ると予測している。

めざましい経済発展は、海外留学をする学生を増やし、学んだ知識をさらなる発展に貢献してもらいたいというのが、国内の「世論」だったが、最近は状況が変わってきた。かつては帰国の「帰」を中国語ではグイと発音するところから、同じ発音の亀の字を当てて「海亀」と呼び、留学経験のある学生は、中国企業や中国に進出した外国企業から貴重な労働力として高い評価を受けていた。しかし、いまでは留学経験者が国内で仕事を探して待機している意味の「海帯(海待)」と、呼ばれたりしている。昆布の意味だ。ほかには、「海鮮」(帰国後、重用されているのは珍しいという意味)や、「海藻(海探)」(ずっと仕事を探しているがまだ見つからない)、「海草」(学歴があまり高くなく、いい仕事が見つからない留学経験者)、「海泡」(学業はまあまあ修めた、あるいは卒業間近な状況で、帰国して国内で活躍したがっているが、状況をあまり把握していないため留学先でフラフラしているもの)といった言葉で揶揄されるような状況だ。

中国の大学生や就労中の人々は、どのような就職観やキャリア観を持っているのだろうか。北京にある日系企業のための就職情報誌「日企就職指南」は、日系企業の採用試験から面接までのサポートを行っている。曲婉琴総経理は「面接などを通してわかるのは、日系企業についてほとんどわかっていないということです」と話す。

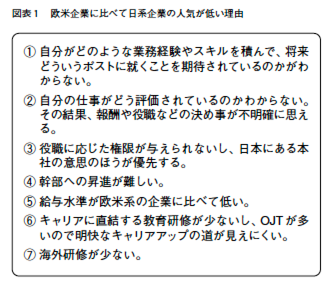

続いて、欧米企業に比べて日系企業の人気が低いとよくいわれるが、その理由を尋ねると、図表1のようになる。

また、新卒採用の場合、面接を受けた学生から面接後たくさんメールがくる。内容は企業が合否の結果を知らせてくれないという不満だそうだ。日系企業は採用者にのみ通知するが、不採用者は不採用という結果がはっきりしないので他社の面接に望めないというのが、その理由だ。

「日系企業は不親切だ、ということが学生間に口コミ(メールを通しても)で広がると、さらに企業イメージを損なってしまいます」と前述の曲婉琴総経理は心配する。このようななかで、北京で活躍する日系企業の人事戦略を伺った。

ますます重要な「現地化」と採用戦略

イオンチャイナ

イオンが香港に進出したのは1985 年のことだ。その後、広州、深、青島などに21 店舗展開している。そのイオンが04 年、05年と中国で人材採用を行った。現地スタッフではなく、将来の経営幹部候補としての採用だ。

イオン人事本部採用グループマネージャーの服部春樹氏は、人材採用戦略について次のように語っている。

「イオン自体が01 年から03年までの3 年間、採用を凍結しました。その3年間にイオンはさまざまな改革を実行し、小売業のリーディングカンパニーになりました。採用再開は04年です。再開にあたって考えたのは、将来の経営幹部候補になりうる優秀な人材をどこからどのように獲得するかです。優秀な人材を世界中からどうやって獲得するか、とりわけわれわれの中国を含めたアジア事業戦略を担う幹部候補の採用は、当社にとって緊急かつ重要なことであり、まず中国における人材マーケットと採用方法を徹底して研究しました。優秀な人材は国内だけで採用するのではなく、海外にまで広げて求めようということになりました。そこで、中国ではどのような採用活動が有効なのかを検討し、イオンの将来の経営幹部候補者として人材を募集し採用しようということで、初めて中国へ行きました」

しかし、自分たちにとって未経験の中国における経営幹部候補の採用だけに、どのようにアプローチをすれば現実のものとなるのか手探りの状態だった。採用したい学生は優秀であることが条件だけに、超一流大学の学生をターゲットにした。しかし、その学生を募集するためにはどのような方法があるのかわからない。東京にある中国大使館を訪ね、教育部(日本の文部科学省に当たる)を紹介され、そこから北京大学や清華大学を紹介してもらい、やっとのことでキャンパス内で就職説明会を開くことができたのだ。

「面接では驚きました。学生は自分の価値を報酬の希望額で表現するのです。私はこれだけのことを勉強してきたから、5000元(1元は約14円)ほしいというのです。日本の学生は給与のことはいいませんし、面接でお金の交渉をしたことはありませんでした。だから、私にはその学生の価値をどこで判断すればいいのか、正直いって悩みました。もう一つ悩んだことは、優秀な頭脳を持った学生の流出は国の政策として留め置きたい、中国に進出している企業であれば、まずそこで採用し1年間は中国でがんばってもらいたい、との教育部の意向でした」と服部マネージャーは困惑した当時について話した。

日本にあるイオンの社員として採用する。日本語が話せなくても日本で学んでもらう。そう考えていた甘さに服部マネージャーは戸惑った。イオンの現地法人は合弁企業だからパートナーとも話をしなければならない。04年9月には中国のヘッドクォーターとしてイオンチャイナを設立したが、出店はしていないので店舗がない。中国で採用するためには合弁企業である現地法人に協力をしてもらう必要がある。

イオンは将来を見据えた採用を考えている。一方、合弁である現地法人は、より拡大するための人材が必要だ。両社の間には採用にあたって考え方のズレが生じてくる。このズレが採用される学生側から見ると採用意図が明快でないと写るのだ。

そこで05 年は、04年の反省のうえに採用戦略を立てた。「今回はあらかじめ採用の基準をしっかり決めて取り組みました。専門性、顕在化した強み、将来のビジョンの3つをしっかりと見ていくための基準です。専門性とは、中国のトップ校で専門分野を極めて、さらに日本語ができること。顕在化した強みというのは、例えば、中国にはいろいろなランクの奨学金があるので、どのランクの奨学金を受けているのか、あるいは省や市などから成績優秀者として表彰されたなど、学生時代における行動力の結果です。そして自分の将来についてのちゃんとしたビジョンを持っているかです。実際面接をしてみると日本語ができる人の多くは日本語学科の学生です。優秀と思われる人で日本語が話せないという場合が大半です。そのときどちらの学生を採用するのか、という問題に直面しました。結論としては日本語については採用後学ぶという条件で優秀な学生を採用することにしました」と服部マネージャーは採用者の具体的条件を教えてくれた。

服部マネージャーは、もう一つ課題を胸に秘めていた。本当に優秀だと思った学生は、絶対にお金を払うべきだ。お金の交渉で採用にいたらなかったということでは本末転倒になる。採用はヘッドクォーターが主導で行っていくことになるが、合弁事業とはいえ現地法人も採用の目線を上げて参加し、両社が協力をして採用する、というものだった。

06年1月、最終面接が北京で終了した。採用の決め手となるポイントは何か。服部マネージャーに聞いた。「あなたの誇れるものは何ですか、と学生に聞くと10人中9人が頭だとか、勉強だといいます。小売業の適性というのは人と接するのが好き、といったレベルでの話ではありません。消費者の視点で自ら考え、消費者のために何かを考えようとする行動力です。そのためには、前提として人の話を素直に聞き、自分なりの答えをしっかり話すといったコミュニケーション能力がどの程度あるのかがポイントになってきます」とのことだ。