CASE2 日産自動車 女性の活用がビジネスで より高い価値を生み出す

日産自動車は、自分とは違う性別や人種などを受容する「ダイバーシティ」の精神を企業戦略のなかにしっかり位置づけている。それを社員に浸透させるのがダイバーシティディベロップメントオフィスの役割である。ダイバーシティへの取り組みはまず男女格差の解決、女性の能力活用から始まった。それは女性顧客に対して魅力的な商品開発を行い、そのマーケティングを進めていくうえで、社内の意思決定層に女性が増える必要性があるからだ。同オフィスの具体的な活動は「女性のキャリア開発のサポート」、「ワーク・ライフ・バランスの施策」、「ダイバーシティ・マインドの啓蒙活動」である。これらの活動を通じ、日産自動車が何をなし遂げようとしているのかを見ていこう。

ダイバーシティが高い価値を生む

日産自動車の新しい企業文化として根づき始めている重要な精神がある。「ダイバーシティ」、直訳すれば「多様性」だが、性別や人種といった外面的な多様性、または宗教、価値観、考え方といった内面的な多様性を受け入れるといった意味合いだ。

同社は多様性の受容を重要視し、04年10月に新しい部署として「ダイバーシティディベロップメントオフィス」を設立した。ダイバーシティの徹底はCEOのカルロス・ゴーン氏の強い信念でもある。

このオフィスは女性社員の能力活用やキャリア開発に強く関与している。仕事として人材開発の一端を担うわけだ。だからといって、人事部のなかにある組織ではない。完全に独立した部署である。

同オフィスの課長、信太好美氏が独立させる意義をこう説明する。

「トップの意向で新しいイニシアティブをとる仕事をやっていくなら独立させたほうがいいという考え方です。どの部門からも影響を受けず、いままでの人事の枠組みにとらわれずビジネスで結果が出る提案が期待されているのです」

ビジネスで結果を出すと言う信太氏に、その点を女性活用の例で示してもらおう。

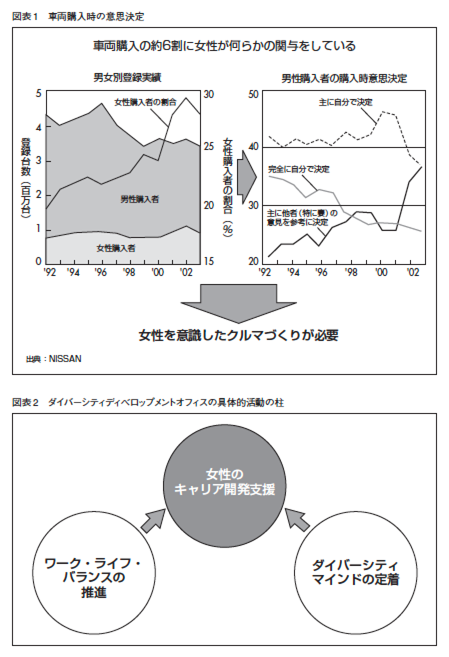

「これまでの世間一般の人事の流れからいくと、女性の雇用とか活用はどちらかといえば、福利厚生の一環であったり、企業の社会的責任であったと思います。しかし、私たちは女性の活用がビジネスでより高い価値を生み出すという視点から取り組んでいます。例えば現在、女性が車購入の意思決定に関与する割合が6~7割といわれているのに、社内で女性社員が商品開発やマーケティングの意思決定に参画することはとても少ないのです。女性でなければ絶対にダメだというわけではありませんが、女性顧客に対して魅力のある車を開発するとか、マーケティングに女性視点を取り込んでいくことは欠かせないと思うのです」(図表1)

女性が開発やマーケティングの議論に加わらないと女性市場を取りこぼす危険がある。大げさにいえば人類の半分の数を占める女性客に対する商品力、販売力を失うことになるのだ。日産自動車の経営陣はダイバーシティを企業戦略に位置づけ、同オフィスの活動を後押ししている。

まずは女性の管理職登用から

同オフィスの成り立は、CFT(クロス・ファンクショナル・チーム)の1テーマからの発展である。CFT は日産自動車がリバイバルプランのなかで、部門を超えた重要な提案活動として展開してきた。全部で12のテーマを設定し、社内から今後の活躍と成長を期待される社員が選抜され、ライン業務と併行して取り組んできた。提案は直接トップに上がる仕組みだ。

12のテーマの1つがダイバーシティである。十数人のグループで検討した結果、専門組織が必要との結論に至り、CEO のゴーン氏に提案、承認された。組織自体、人事部のなかにないわけだが、当初はスタッフもみな人事部以外の人間である。