論壇 育児休業者の職場復帰支援が ダイバーシティー推進の第一歩

男女雇用機会均等法の施行から20年以上経過しているにもかかわらず、現在でも、日本では働く女性の多くが、結婚や育児と仕事の両立が困難なために退職・離職してしまうという現実がある。

しかしこれは企業にとって、代替人員コストの面で見ても、また労働力減少傾向という視点から見ても改善すべき課題である。

この課題には、育児と仕事を両立させたい女性の心境を理解したうえで、適切な支援を行うことが必要である。

そうした取り組みはまた、ダイバーシティー推進への第一歩ともなるのである。

出産・子育ての退職が課題になる理由

資生堂の社内プログラムとして2001年にスタートしたwiwiw。掲示板やオンライン講座の提供、24時間電話相談といったサービスを通して、育児休業者の職場復帰支援を行っている。このサービスに携わってきた立場から、育児休業者職場復帰の現状と課題を紹介し、介護・私傷病やその他、ワークライフバランスを大切にするすべての企業人と企業に有効なカギを探りたい。

出産や育児を理由とした女性の離職や退職を、改善すべきこととしている企業は多い。以前から女性の結婚退職、出産退職は多かったにもかかわらず、さほど問題視されていなかった。なぜ昨今、重要な問題として認識されるようになってきたのだろうか。

理由としてはまず、男女雇用機会均等法の施行(1986年)から20年以上経過したことが挙げられよう。女性の社会進出に弾みがつき、キャリアを積み上げたいと願う、また積み上げられる雇用環境下にいる女性が増加したのだ。

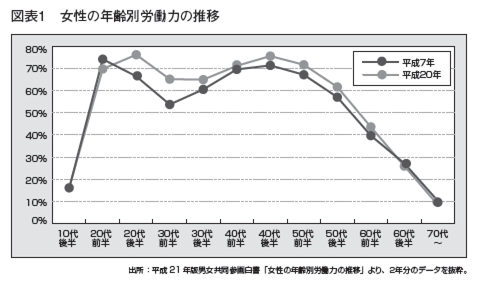

また、労働人口の観点から見ても、少子高齢化が進み労働人口が減少してきた影響で、女性の労働力率向上が課題になってきている。実際「平成21年版男女共同参画白書」(内閣府)によると女性の労働力率は20代から40代までM 字カーブを描いている(図表1)。

労働力が国や企業の国際競争力の源泉であることを考えれば、企業にとって女性の労働力向上は、業績に直結する問題である。さらに、グローバル化が進む現代、世界における日本という視点からも、女性の活用が課題となってきているのである。

働く女性の負担を軽減する環境整備と支援が急務

当事者の女性にとっても、キャリアの中断によるビジネススキルの低下や再就職の困難さ、生涯年収ダウンなど、退職や離職のデメリットは決して小さくない。では、子育てと仕事を両立したい社会人、特に女性にとって、現代日本は働きやすい状況にあるだろうか。参考データを3 点紹介したい。

最初に、総務省統計局「労働力調査年報」によった『男女共同参画統計データブック2009』(ぎょうせい/刊)の統計から。前職のある女性の完全失業者のうち、25~34歳で13.8%、35~44歳で18.2% が「結婚・出産・育児のため」の離職と回答。一方、どちらの年代でも、「結婚・出産・育児のため」という理由で離職した男性は皆無である。

次に、「平成18 年度社会生活基本調査」(総務省統計局サイト内「統計トピックスNo.30」)によると、夫婦のみの共働き世帯においては、夫と妻の仕事と家事の合計時間はほぼ同じである(夫:仕事7 時間54分、家事25分。妻:仕事5 時間18分、家事3 時間3 分)。それに対し、末子が3 歳未満の夫婦と子供の共働き世帯においては、夫:仕事8 時間45分、家事30分、育児43分、妻:仕事4 時間22分、家事3 時間4 分、育児2 時間49分となっている。子供のいる共働き世帯の女性が仕事に割ける時間が、夫や、夫婦のみ世帯の女性と比べて短いことがわかる。

3つめに、平成21年7 月に発表された内閣府男女共同参画局による「男女の能力発揮とライフプランに対する意識に関する調査」から。「結婚や妊娠・出産・子育てをきっかけとした離転職の状況」では「妊娠・出産・子育てをきっかけに勤め先をやめた女性」が子供のいる女性のうち56.6% を占める。逆に、「妊娠・出産・子育ての際の就業継続理由」の1 位は「仕事を続けることが当然だと思ったから(57.3%)」、2 位は「勤め先や仕事の状況が働き続けられる環境だったから(52.2%)」と続く。

働きながらの育児や家事は、肉体的・精神的負担が大きいことは事実である。本人の就業継続意欲だけに頼らず、ワーキングマザーの負担軽減を試みないことには、女性の労働力向上は見込めないだろう。そこで、

•男性の家事・育児への参加