OPINION 人材開発責任者に今こそ求められる “生きた”統合的人材戦略

多様化が進み、変化の激しい今日にあって、企業の人材戦略の柱は、ハイパフォーマー育成から、個々の能力を引き出す統合的な人材戦略へと変わりつつある。これを実現するためには、個々の能力を把握し、長期的な視野に立ちつつも、柔軟な戦略が求められる。その中心的な役割を担うことを期待されているのが、人事・人材開発責任者――欧米で言うところのCHO・CLO である。統合的人材戦略を実現するために、人事・人材開発責任者に求められる要件、果たすべき役割とは何だろうか。

なぜ今、戦略的な人材育成が必要になってきたのか。

1980 年代後半から、企業でリエンジニアリングによる生産性向上で、成果主義の芽が出始めた。多くの企業にとっての人材開発上の最優先課題は、いかに優秀な人材を育て、いかに高い成果を上げるかであったように思う。米国の人材開発分野の会員制組織であるASTD(米国人材開発機構)においても、ハイパフォーマーの育成と高生産性の追求が当時の主要テーマであった。ところが最近では、優秀な人材の育成は必ずしも優先順位のトップではなくなっている。むしろ一般の従業員の能力をいかに引き出し、多様な人の知恵をいかに組み合わせ、企業の価値を共に創造していくかに重点が置かれるようになってきた。

一方、人材管理分野の団体であるSHRM(米国人材マネジメント協会)は、ASTD とは対照的に人事制度設計、組合管理、労働法のコンプライアンスといったテーマを主に取り扱ってきた。興味深いことに、ここ2 ~ 3 年では両者の指向するものが似てきた。たとえば、「タレントマネジメント」「ダイバーシティー」「サスティナビリティー」などは、共通のテーマとして取り組むようになってきたと考える。

これは何を意味するのか。昨今の金融不況で、企業の成長= 拡大路線という方程式の行き詰まりが顕在化した。どんな組織でも簡単に破綻するという危機感をすべてのステークホルダーが持つようになり、組織の中で人を見る“視座”が変わり、対応も変化してきたのである。

人事の仕事は今、雇用調整、労働法対応、賃金配分、評価制度の改変といった目先の問題への対応に追われている。その一方で、能力開発やワークライフバランスといった、すぐに成果が現れず、長期的戦略が必要な難しいテーマも課されている。この長期と短期を含め、人にかかわる戦略の全体を包括していこうとする流れが出てきた。その流れの向かう先が、近年注目されてきた「タレントマネジメント」である。それも、従来のハイパフォーマー重視ではなく、従業員全体の能力開発をサポートする、統合的な人材戦略という視点のタレントマネジメントが注目されている。

どのような巨大企業でも、最初はベンチャーから始まった。当初は経営者自らが従業員1 人ひとりのタレントマネジメントを行っていたが、組織が大きくなるにつれ、個人よりもチームワーク、教育研修のあり方、風土といった組織の問題の対処に追われるようになっていく。ところが、企業規模の拡大がある一定の段階まで進むと成長スピードが鈍化し、改革や新規事業開拓などと経営の要請も変わってくる。組織の成長過程では、人事戦略や能力開発も、個別の対応と同時に、統合的なタレントマネジメントの必要性が出てくるのである。

個々の能力の向上が組織の将来を左右する

企業の中で、特に欧米企業において、こうした統合的な人材戦略を立案する立場にあるのがCHO(最高人事責任者)やCLO(最高人材開発責任者)である。日本においてCLO はなじみが薄いが、欧米では一般的な役割である。

日本で人材開発責任者というと研修担当者と同義と見なされているが、人の能力を開発するには、募集から始まり、採用選考、面接、配置、オリエンテーション、OJT、Off-JT、キャリアパス、モチベーションマネジメント、サクセションプランなどのさまざまな要素につながっている。それなのに、日本企業ではいまだに縦割りの組織の中でバラバラに運用されているのが現状だ。

それでは、日本企業において統合的人材戦略に携わる人物は誰なのか。経営企画室か、それとも社長か――。共に膨大な業務を抱える中で適任とは言えない。だが、統合的人材戦略なくして、企業のサスティナビリティー(持続可能性)はあり得ない。そもそも企業の成長と人の成長はどのようにリンクするのか。まず、成長の定義からつくり直さなければならないだろう。

また多くの日本の組織では、人事の執行責任者あるいは社長が、人材開発戦略の責任を担っているが、実務範囲からして機能しにくい。そこで、統合的人材開発戦略を行うCLO のような執行責任者を明確にすることを勧めたい。

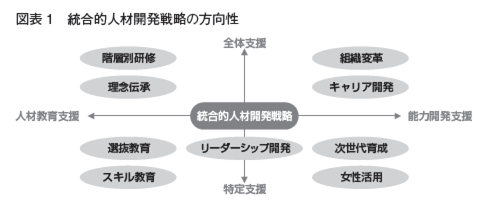

統合的人材開発戦略の整理として、図表1 のような事例が挙げられる。縦軸は全体支援か、特定支援かという2つの異なる方向性を表す。横軸は研修やOJT による定型的な技術や考え方を“教え込む”人材教育支援と、個々の能力を引き出すことにより組織能力を引き出す能力開発支援である。