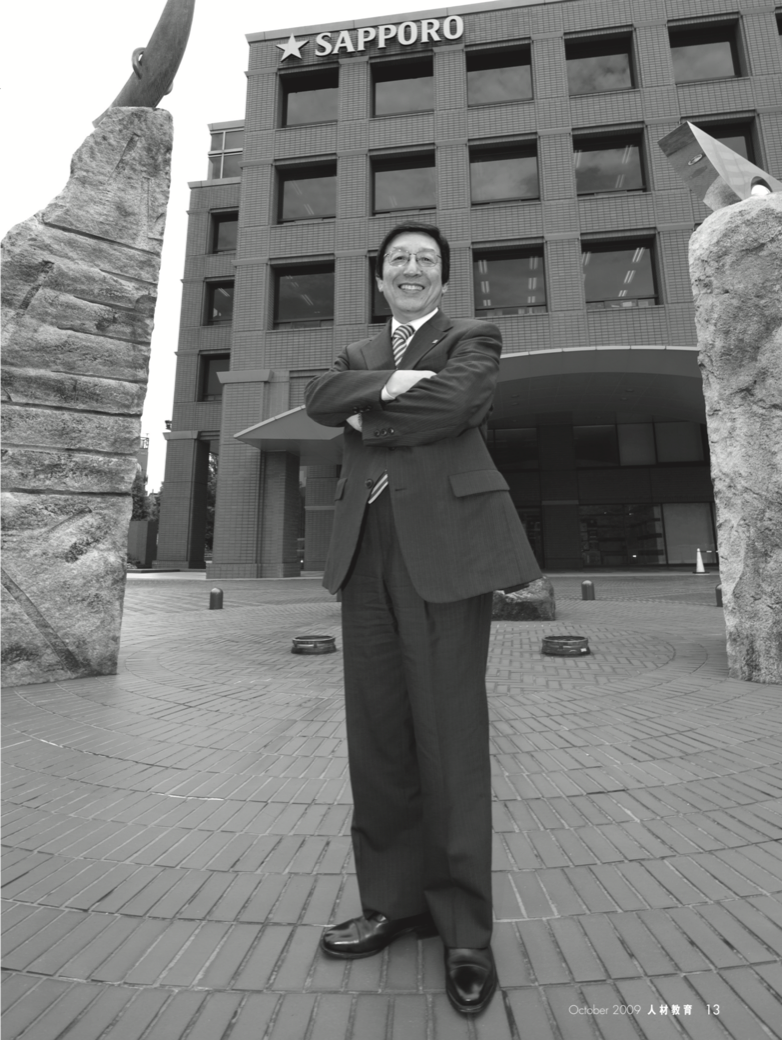

巻頭インタビュー 私の人材教育論 問題解決に向けて 一歩踏み出すか否かが 企業の業績を左右する

2003年、サッポログループは持株会社であるサッポロホールディングスを設立して事業を再編。

酒類・飲料・外食・不動産の4つの事業会社を中心に新たに出発した。

2005年、サッポロホールディングス社長に就任し、グループCEOとなった村上隆男氏は、経営基盤の強化を加速させ、2006年、2007年と2期連続の増益を実現。

2007年には新経営構想を打ち上げ、グループのシナジー効果、人材の育成・活用による“ 価値創造”を柱に、10年後を見据えた成長戦略を描く。

その人材育成のカギは何か、村上社長に伺った。

自分を飾る必要はないが自分を隠す必要もない

── 村上社長は、東京大学農学部で農芸化学を専攻されたと伺いました。研究者ではなく、ビジネスマンとして活躍される道を選ばれたのは、どういった想いがおありになったのでしょうか。

村上

昔から私は、化学と生物の応用分野の仕事をしたいと考えていました。大学院に進学することも考えないわけではなかったのですが、大学に残って研究者になるとしたら、30歳くらいまでは自活できないだろうと思いましてね。当時、父に「30歳まで生活の面倒みてもらえる?」と尋ねたら、「無理だ」と即答されました(笑)。

生活の心配をしながら研究生活を送るくらいなら、就職したほうがいいと考えたのです。もっとも、この程度の障害で研究者の道をあきらめたわけですから、実はあまり研究は好きじゃなかったのだと思います(笑)。

── 入社後は製造現場の第一線で活躍されるわけですが、学生時代とのギャップに戸惑われませんでしたか。

村上

最初の勤務地は札幌にある札幌第一工場で、醸造課に配属されました。現在は、レンガ建ての建物を生かした総合商業施設サッポロファクトリーに変わっていますが、明治9 年に建てられた工場ですから設備も古くてね。ただ、サッポロビールの発祥の地ということで感慨深いものがありました。

3 カ月の新入社員教育を経て、現場に配置されたのは7 月1 日。それから半年程度のOJT を経て、私はすぐに現場責任者の仕事を与えられました。

醸造課の部員は約60人。それが、仕込み、発酵、熟成の3 つの工程に分かれ、それぞれに現場責任者がいます。当時、学卒の新入社員は皆、その程度の期間で責任者のポジションに就いていたのです。約20人いる部下は皆年長者で、その労務管理も任されます。もちろん戸惑いましたよ(笑)。

ただ、職場の仲間は私も含め、いい仕事をしたいという想いは同じでした。そのために管理者である自分ができることは何だろうと真剣に考えたのです。経験の少ない自分にできるのは、彼らがいい仕事ができるように真摯に尽くすことしかない。独身でしたし、アフター5 もとことん付き合いました。

そうして2 年が過ぎた頃だったでしょうか。勤労課の方に呼び止められて、「お前、生意気だって評判だぞ」と言われましてね。確かに思ったことをすぐ口に出す性分でしたが、職場では抑えるようにしていたつもりでしたので、少なからず衝撃を受けました。

それからは自重するようにしていましたが、しばらくして思い直したのです。自分を飾る必要はないが、隠す必要もない。仲間が皆、自分を嫌いだ、生意気だと思っているわけじゃない。半分の人が自分を理解してくれていればいいじゃないか。思ったことは臆せず口にしよう。そう割り切ることにしたら、すごく楽になりました。

結局、私は丸9 年、この札幌第一工場にいました。こんなに長く1 つの職場にいたのは私だけです。当時は、5年程度で異動がありましたからね。会社から忘れられているのかなと、内心、忸じく怩じ たる思いを抱えたりもしたものです。異動する人は、会社から期待されていると実感できますからね。

もっとも、私は楽観主義でね。嫌なことは一晩寝てしまえば大抵のことは忘れてしまいましたが(笑)。そうこうしているうちに、静岡に新工場設立のためのプロジェクトメンバーとして赴任することになったのです。

逃げなければ問題は必ず解決できる

── 新工場設立を任された時は、非常にやりがいをお感じになったのではないですか。

村上

日本で、いや世界で初めて全工程をコンピュータ制御によって稼働させる工場の建設でした。加えて、それまでの横型の醸造タンクの代わりに、先端研究から生まれた10数メートルの縦型の、しかも底面が円錐型のタンクを業界で初めて全面導入するという画期的なものでしたから、「何で、俺?」というのが正直な気持ちでした。

ただ、そういう気持ちもすぐに消えました。私はね、実は困難なことにぶつかると、すごく燃えるタイプなんです。その時も、ピンチはチャンス、「俺がやらずして誰がやる!」と、自然と気合が入ってしまった(笑)。

札幌時代も、技術的な問題で非常に苦労したことがありました。上司に「君が解決しろ」と命ぜられた課題に取り組んで、研究所までも巻き込んで問題解決の道筋をつけたのです。その時は、仮説を立て、実験し、失敗を繰り返し、そこからまた仮説を立てという作業を延々と繰り返しました。