OPINION2 知覚こそ知性の根源 データ×AI時代には 知覚の深さが人間力の中心になる

脳神経科学者であり、経営コンサルティングやデータサイエンス・AIなど、

多分野に精通する安宅和人氏は、AIによる自動化が進めば進むほど

人間とは何かが明確になってくると強調する。

特に脳神経科学的な視点で、人と機械はどう異なるために、どう共存することになるのか。

また、どのように、何を学ぶ人が今後生き残るのかなどを聞いた。

知性とは何か

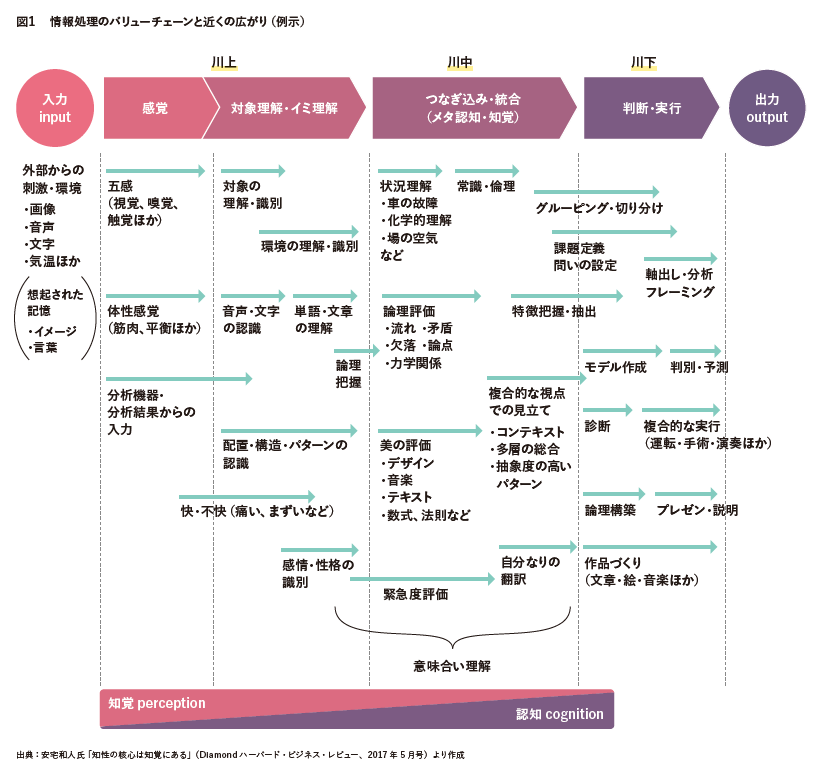

人間がAI時代に何をどう学ぶべきかを考える前に、まずは「知性」の本質を理解し、その上で、人間とAIの違いに着目することが大切だ。AIで行われている情報処理は高等生物、特に人間で行われている知性のほんの一部にすぎない上に、複数の点で本質的に異なるからだ。

データ×AIは恐れるのではなく使い倒すべきものである。また、仕事はこれまでの技術革新同様、質的に変容するが、その結果「仕事」が消えるとか、人をまるごと置き換えることはない。では、まず知性とは何か。

■入力→処理→出力

情報処理的な機能の視点から見ると、神経細胞(neuron)は3つに分かれる。外部からの刺激を受け取るニューロン(input fiber)、神経と神経をつなぐニューロン(inter neuron)、刺激を外部に出力するニューロン(principal neuron)だ。

情報処理の基本構造「入力→処理→出力」の流れは、コンピュータでも中枢神経系でも変わらない。この情報処理の全体観から言えることは、「思考」とはこの「インプットとアウトプットをつなぐこと」であり、入力を出力につなぐ能力こそが「知性」であるということだ(図1)。

この情報処理には3段階ある。入ってきた外部情報を統合してイミを理解する「川上」的な段階。これをベースにモノを書いたり、作画、設計したりというアウトプットを行う「川下」的な段階。そして、川上、川下情報が入り組んでいるときには川上的なイミを更に統合して状況判断、美の評価などメタ的な情報を得る「川中」的な段階が発生する。

知性の核心は「知覚」

この俯瞰から分かることは、知性の核心は、多くの人が知性だと思っている川下段階ではなく、川上、川中過程、すなわち「知覚」にあるということだ。実際、脳神経系の大半は知覚のために使われている。

「知覚」とは、端的に言えば、対象のイミを理解することである。人間に限らず、中枢神経系を持つ生物は外部からの情報を統合し、イミを理解する。

例えば視覚情報から「自分の犬が近くにいる」こと一つを理解するためにも、我々の脳は形や奥行き、色や動きや状況といった情報を総合し並行して処理を行い、これを瞬時に統合する。

実はあまり理解されていないが、川上的な情報処理の最初の段階である「感覚」自体が、イミ翻訳を行う「知覚」の一部である。

例えば「色」は物理的には存在せず、心の中にしか存在しない。異なる電磁波スペクトルを吸収する神経細胞からの入力が統合され、脳で認識されたものが「色」だ。その他の感覚である肌触りや味覚なども同様に、心にしか存在しない。これらが食であれ衣であれ、どれほどの価値を持つかは言うまでもない。

知覚から感覚を剥ぎ取った言葉に「認知」という言葉があるが、以上から分かる通り「感覚」自体が知覚過程であり、ここでは区別しない。

■知覚は翻訳を伴うプロセス

知覚は、単に情報を写し取るというようなものではない。

それを象徴する、あるカメラメーカーの実験がある。複数の写真家に同じ1人の男性をそれぞれ異なる背景知識を与えて撮影させるというものだ。ある写真家には「男性は億万長者である」と伝え、また別の写真家にはライフセーバー、あるいは漁師、はたまた刑務所出所者などと伝える。すると同じ人物を撮影しても生み出される写真は全く異なるものになる。これが知覚の力だ。

知覚と経験、学習の関係

■脳科学から見た経験と知覚

知覚は経験から生まれる。先天的白内障の子どもは10 歳までに手術しないと、色覚は正常なのに形の識別ができなくなる。生後3~4カ月まで真っ暗闇で育てられたサルは、成長しても丸や四角の簡単な形の区別ができない。先天的に視覚障害を持つ人に色を伝えることも不可能である。

我々はイミを理解していないことは知覚できない。例えば、大半の人はアインシュタイン方程式の美しさどころかイミすら分からない。一般相対性理論を理解できるだけの物理学、その基礎となる数学についての深い知見と訓練が欠けているのだ。