経営・組織|構造的無能化 企業変革につながる、「対話」を通じた 構造的無能化からの脱却 宇田川 元一氏 埼玉大学経済経営系大学院 准教授

宇田川 元一氏

宇田川 元一氏

変化の激しい時代、企業には変革が求められている――こうしたことが言われるようになって久しい。しかし、あらゆる策を講じても変革の兆しが見えず、停滞した空気に閉塞感を覚えている人も多いだろう。

なぜ変革は進まないのか。

著書『企業変革のジレンマ』で、この問題に真っ向から向き合った、埼玉大学経済経営系大学院准教授の宇田川元一氏に、企業が陥る「構造的無能化」と、そこから脱却するための「対話」について話を伺った。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=宇田川 元一氏提供

うまくいっているから変われない

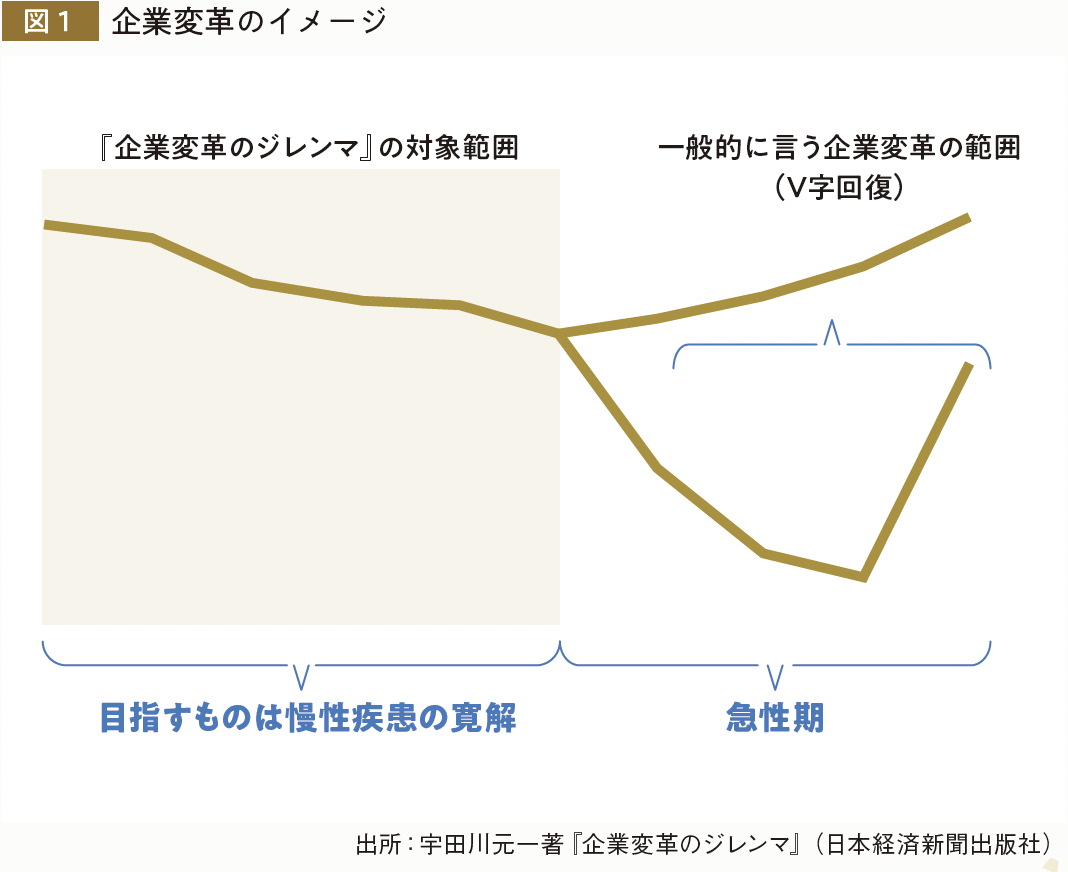

企業の変革は、危機感とセットで論じられることが多い。人を動かすのは危機感であり、変われないのは危機感に目覚めていないからだと。そうした変革論の前提にあるのは、業績悪化や不祥事などで経営破綻の危機に陥った会社がドラスティックな改革を断行し、劇的にⅤ字回復を果たす、というようなわかりやすい企業変革のイメージだろう。

「しかし、必ずしも危機感があれば会社が変わるわけではない」

そう語るのは、経営学者で組織論、経営戦略論が専門の、埼玉大学経済経営系大学院准教授・宇田川元一氏である。

「上述のような変革、つまり病気に例えるなら“急性疾患”の状態に対処する場合は、確かに危機感はある種のトリガーになるでしょう。しかし今日、多くの日本企業が直面している問題はそうした明確な危機というより、むしろ“慢性疾患”に近い。衰退は緩やかで、それゆえにわかりにくく、何をどうすればよくなるのか、手のつけどころにも困るような状態がずっと続いています。そのモヤモヤとした重苦しさややりにくさは、危機感のひと言では言い表せない。もっと複雑で得体のしれないものではないでしょうか」

表向き、大きな問題はない。既存事業で一定の成果も出ているので、経営自体はうまくいっているように見える。実はそうした企業こそ、一方で漠然とした停滞感に苛まれていることが多い。「新規事業につながるイノベーションが生まれない」「職場に活気がない」「既存事業も伸び悩んでいる」といった表層的な“症状”には、各部門であれこれと手を打つものの、背後に潜む組織の複雑な問題には抗えずにいるのだ(図1)。

なぜ変われないのか。宇田川氏は著書『企業変革のジレンマ』のなかで、企業が“慢性疾患”にかかる要因を「構造的無能化」と看破した。

「構造的無能化とは、一人ひとりは有能なのに、組織として考えたり、実行したりする能力が劣化し、環境変化への適応力を失っていくこと、すなわち組織が構造的に無能化していく現象です。これは、日本企業に限った問題ではありません。一定の成功を収めて、成熟した企業だからこそ陥る罠、避けがたい宿命だと言えます」

企業はいったん環境適応に成功し、事業を確立すると、その事業をより効率的・合理的に継続しようとして仕事の分業化とルーティン化を推し進める。それが結果として組織内の視点の硬直化を招き、必要な変革を滞らせるという。