ケース1 トヨタ車体 14 職種の技能員全員に チャレンジの場を提供する 「技能修得制度」

“アルフアード” “エスティマ” “ノア”──トヨタ車体が生産している代表的なミニバンのブランドだ。この3 車種は、2003 年の車名別国内販売台数( 軽除く)でベスト10 にランクインした。常に念頭に置くのは“お客さま第一、品質第一”に徹した高品質な車づくりである。その実現には、技能向上を基軸とした、徹底した「人づくり」が背景にある。成果主義人事制度と連動した「技能修得制度」の導入、独自の技能検定やコンクールの実施など、技能向上・伝承に向けた取り組みを紹介する。

企画、設計から生産までの一貫体制

トヨタ車体は、トヨタグループにおけるトラックボディーの専門メーカーとして1945 年に設立。 60年代からはトラックで培った技術を基に、乗用車やワンボックスカー、RV も開発、多様化する顧客ニーズに応えている。 TQC活動にも積極的で、デミング賞実施賞、日本品質管理賞などを受賞、品質管理の高さは既に周知の通りだ。

03 年度までの累計生産台数は1,652万7千台。うちミニバン・キャブワゴンが約52 %を占め、トラック、乗用車はそれぞれ25 %、23 % となっている。トヨタ車体の特徴は、企画、デザイン、設計から完成車の生産まで一貫した体制で取り組んでいること。プレス、ボディー溶接、塗装、組立までを行う生産現場では、人による工程とロボットを使った工程とを使い分け、効率の良い生産ラインを確立している。

さらに、業界トップ水準の断熱性能と温度管理を実現した冷凍・保冷車や荷役作業の省力化をサポートするパワーリフト車のような特装車、座席のまま車外へも移動できる[ 脱着式サイドリフトアップシート] を始めとした福祉車両、車載用に開発した技術を応用したホテル・住宅用自動カーテンやオゾン水脱臭洗浄機といった生活関連製品など、新しいフィールドにも進出している。

背景にあるキーワードは「環境」と「福祉」。これは製品ばかりでなく、社員の活動にも表れている。例えば93 年から「トヨタ車体環境取り組みプラン」を制定して廃棄物ゼロにチャレンジしたり、社内で運転ボランティアを募り、福祉車両を提供し車いす使用者の外出を支援する「移送サービス」を実施したり。基本理念に掲げている「環境との調和」と「豊かな社会づくりへの貢献」を具現化している。

活力ある人と組織を目指し人事制度を改革

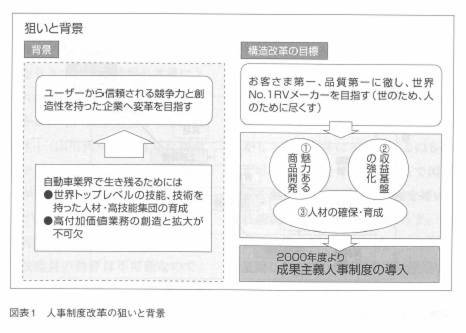

RV メーカーとして業界をリードしているトヨタ車体だが、バブルがはじけた後、販売台数が急減した。そのため構造改革の必要性が叫ばれ、その一環として、2000 年度に人事制度が改革された。内容は、学歴による昇格年齢の差等を撤廃、上司と部下が徹底的に話し合い、部下自らも評価する、そして成果主義人事制度の導入である。

「ユーザーから信頼され、生き残るためには『魅力ある車づくり』と『収益基盤の強化』が不可欠です。そしてそれを支えるのが『活力ある人材と組織づくり』。お客さま第一、品質第一に徹し世界No.l のRVメーカーを目指すには、世界トップレベルの技能、技術を持った人材を育成しなくてはなりません」と、人材開発部部長・山川博富氏は「人材の確保・育成」の大切さを力説し、人事制度改革の背景を語る(図表1)。

導入された成果主義人事制度は、しかし100% 能力での評価ではない。「仕事内容によって賃金は変わる」、「年齢によって経験に違いが出る」ことに配慮し、本人給(年齢給)30 %、仕事給70 % という比率にしている。このいわば日本的な評価バランスは「メーカーの人材は、一匹狼ではない。チームワ-クが大切」(山川氏)という信念があるからだ。

育成、評価、処遇を有機的に連鎖

山川氏は、人事としての考え方を次のように説明する。

「個人には仕事を通して成長を実感してもらいたい。そのため、仕事の目標を決定することを重要視しています。目標を達成したことで評価され、賃金や昇格に跳ね返る。そのために人事はどんな育成をしていけばいいのか、どんな自己啓発が必要かを考える。育成と評価と処遇がパラパラではいけません」

新人事制度では、それぞれを有機的に関連づけるような仕組みをつくり上げた。そもそもトヨタ車体では、65 年と早くからモラール・サーベイ(社員の意識調査) を実施し社員一人ひとりに仕事のやりがいや仕事量などについて聞いたり、人事評価を公開するなど、従来から個人のやりがい感を高める人事制度を構築している。ここにきて、より強化した制度をつくり上げたといえよう。

「ただし人事は制度づくりだけでなく、それを運用することが重要」と、山川氏は強調する。「人事の役割は、現場が手柄を立てられるようにすることです。そのためにはわれわれは人事のプロでなくてはならない。メンタルな部分も含め、人事コンサルティングができるようになることが私の目標です」(山川氏)

「主役は現場」という意識は、人材開発部が代々先輩から引き継いできたことだという。