先進企業の戦略と実践事例から学ぶ 「人的資本の見える化」

『人的資本の見える化』においては、「人材ポートフォリオ」「タレントマネジメントシステムの活用」「個々の社員の保有スキルの測定(スキルマップの活用)」「人事情報のステークホルダーへの開示」など、対応すべき多くの課題が存在します。

情報開示を目的化せず、真に個人と組織を成長させる経営・人材戦略の実践にあたって、何を「見える化」すればよいのでしょうか。本イベントでは、日本たばこ産業(JT)様やMIXI様の取り組みを通じて、本テーマについて考えます。

こんな方におすすめ

企業の人事部、人材育成・人材開発のご担当者で・組織全体の人材戦略を見直し、持続可能な成長を目指したい方

企業の人事部、人材育成・人材開発のご担当者で・組織全体の人材戦略を見直し、持続可能な成長を目指したい方 社員の能力や意欲を引き出し、組織のパフォーマンスを向上させたい方

社員の能力や意欲を引き出し、組織のパフォーマンスを向上させたい方 育成プログラムやキャリアパス設計において、最新のトレンドや効果的な手法を取り入れたい方

育成プログラムやキャリアパス設計において、最新のトレンドや効果的な手法を取り入れたい方

登壇者プロフィール

杉村元規(すぎむら もとき)氏

正路浩平(しょうじ こうへい)氏

セミナー動画

本セミナーを動画でご視聴いただけます。

ログイン後、すべての動画をご視聴いただけます。

セミナーレポート

本セミナーをレポート形式にまとめております。

ログイン後、すべてのレポートをお読みいただけます。

Ⅰ.「人的資本の見える化の重要性」

●人的資本経営のトレンド

人的資本の見える化については、「人材版伊藤レポート」や「人的資本可視化方針」を踏まえて、より意識的に取り組まれているかと思います。結論から申し上げますと、人的資本の見える化に唯一無二の正解はありません。むしろ各企業の独自性、つまり皆様が思いを込めて実施している人材育成がとても重要になります。これを本日の全体のキーワードとしたいと思います。

有価証券報告書への記載義務化によって、統合報告書で2回目の開示をされた会社もおありかと思いますが、遡れば1990年代の環境報告書の発行あたりから、人的資本や非財務情報開示の流れはありました。しかし、ここ数年で足早に仕組みが整備されてきた感があります。

人的資本経営の可視化指標の例としては、人材開発の項目として、たとえば従業員のeラーニング受講時間、研修の満足度や実践度については以前から測ってこられたと思います。他には、パーパス、ミッション、バリューや経営戦略・人事戦略の統合、そしてもっとも多いのはエンゲージメントです。このように領域が拡大してどこに重点を置けばいいのかについてお悩みではないかと思います。しかし、それよりも大事なのは、第三者に対するメッセージ性や「思い」の方です。

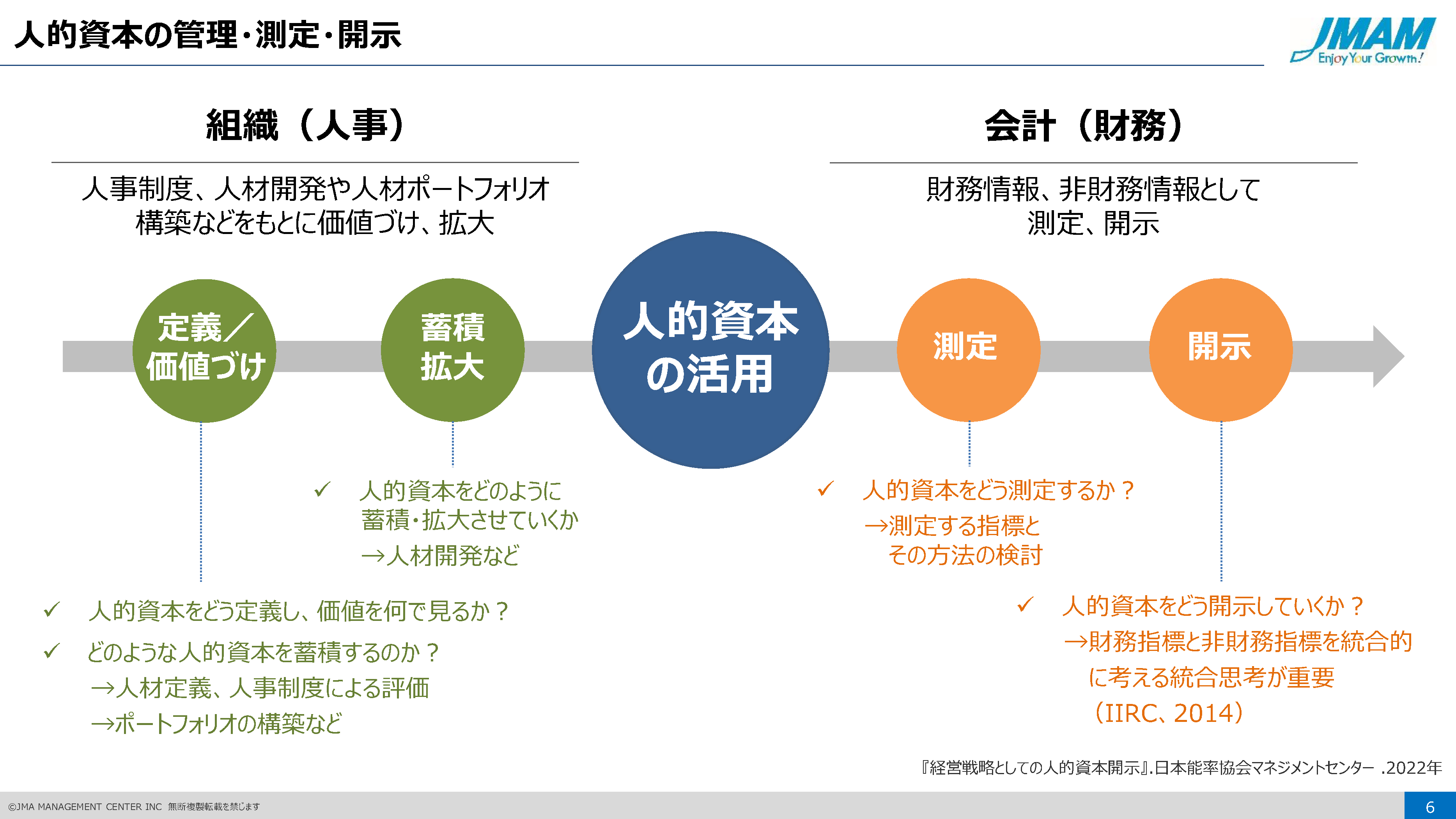

各社が作成する指標づくりの実態について、少しわかりやすく捉えたのが図1です。開示をするための情報を皆様は一生懸命揃えたかと思いますが、重要なのは、自社にとって人的資本をどのように定義をして、どういう価値創造をしていくのかという点です。そのためにどんな取り組みをして、見える化していくのか。こうした点について再定義しているところだと思います。

●人的資本経営の実態を把握するためのアンケート調査を実施

弊社では、人的資本経営の実態について、昨年から定点観測という意味で、人事担当者850名(上場企業421名、非上場企業429名)を対象に「人的資本経営の実態に関するアンケート調査」を開始しました。その速報版が出てきましたので、ご紹介したいと思います。

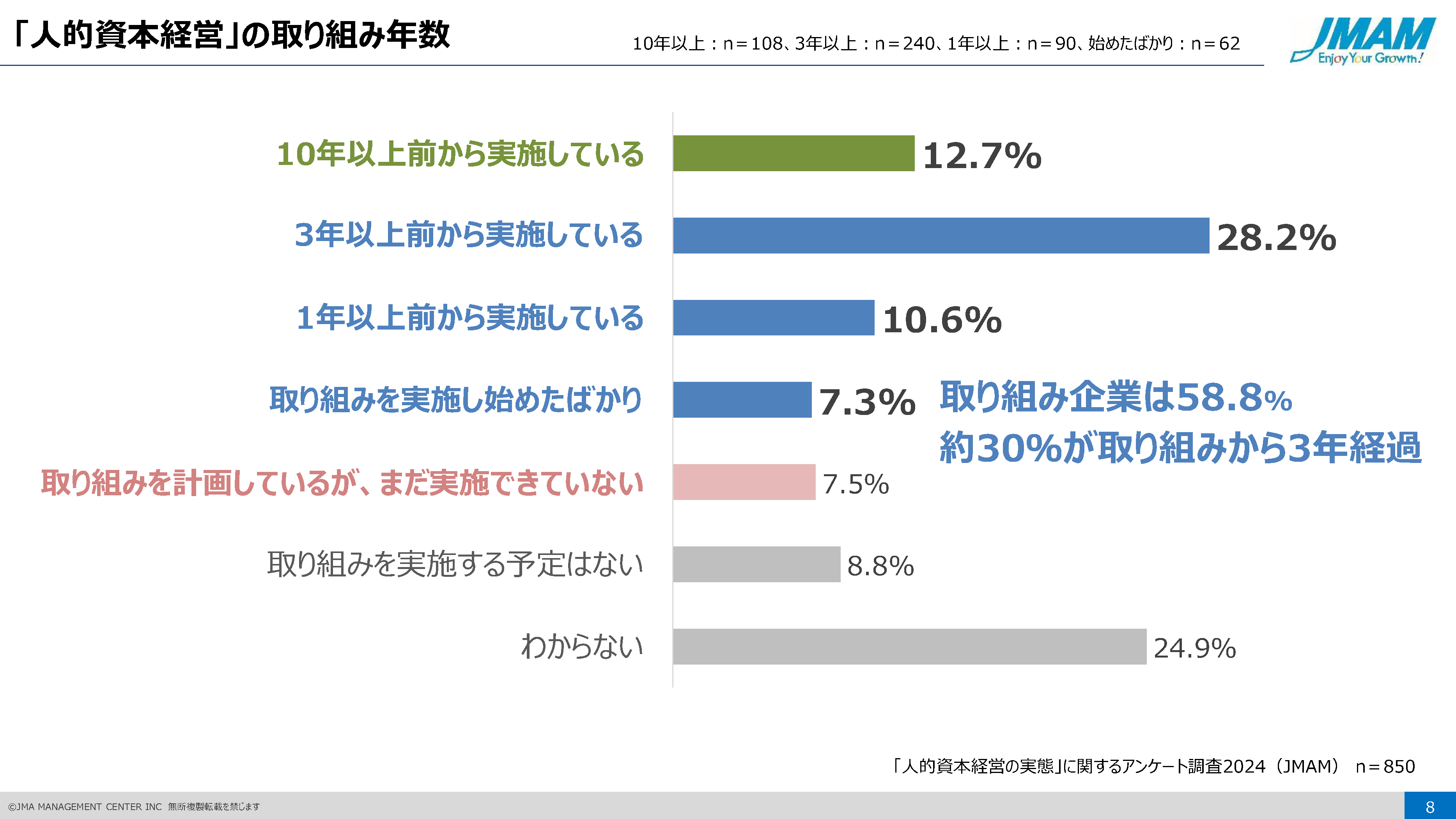

まず、取り組み年数については、10年以上前から実施している会社は12.7%、3年以上前から実施している会社は約28.2%でした。これは人的資本の可視化方針などが出てから積極的に取り組まれる企業が増えたということを表していると思います。

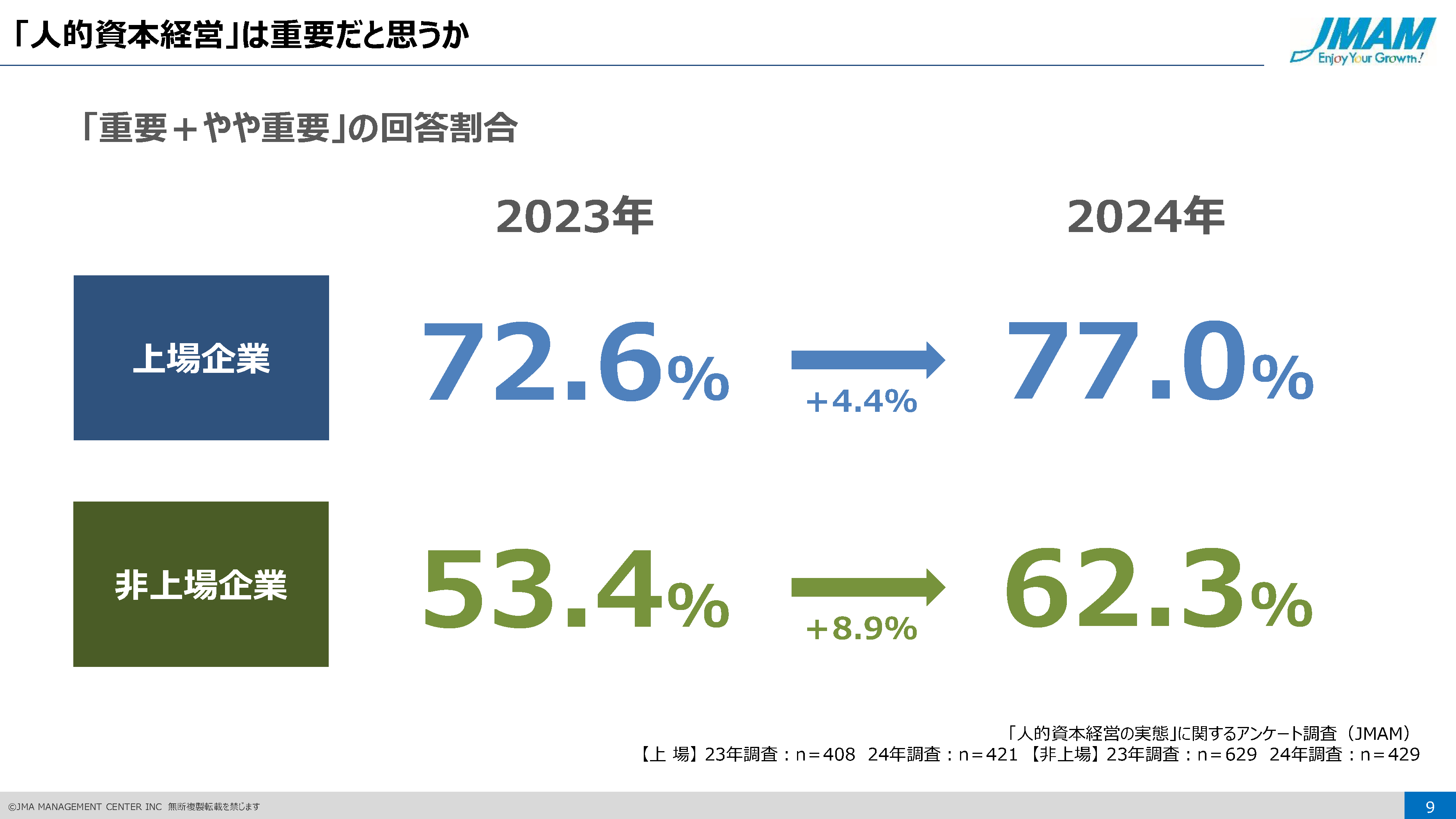

「人的資本経営は重要だと思うか」という質問については、上場・非上場ともに割合が伸びてはいます。とくに私が注目したのは非上場企業も62.3%と伸びていることです。開示義務は上場企業に課されていますが、上場企業だけの義務と捉えることなく、大切な社員一人ひとりが幸せに成長していくという観点で、非上場企業も人的資本に注目して取り組んでいるというのはとても良い流れだと思います。

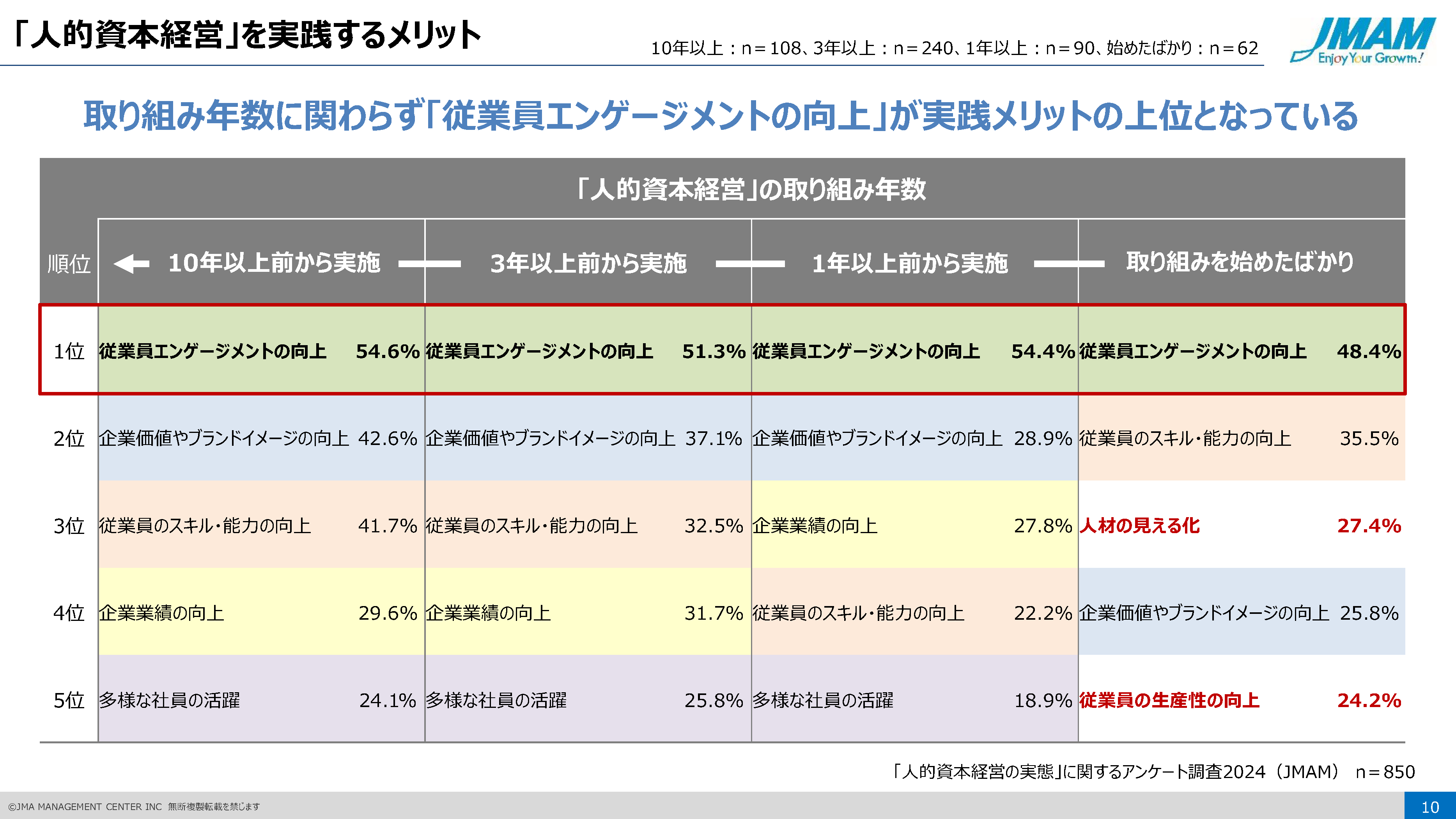

次に、取り組み年数に応じて人的資本経営の課題について聞きました。まず、実践するメリットをどう感じているかです。第1位は、取り組み年数に関係なく従業エンゲージメントの向上でした。取り組みを始めたばかりのところは、人材の見える化(27.4%)、あるいは従業員の生産性(24.2%)がありますが、他の項目の順位はあまり変わらないという結果でした。

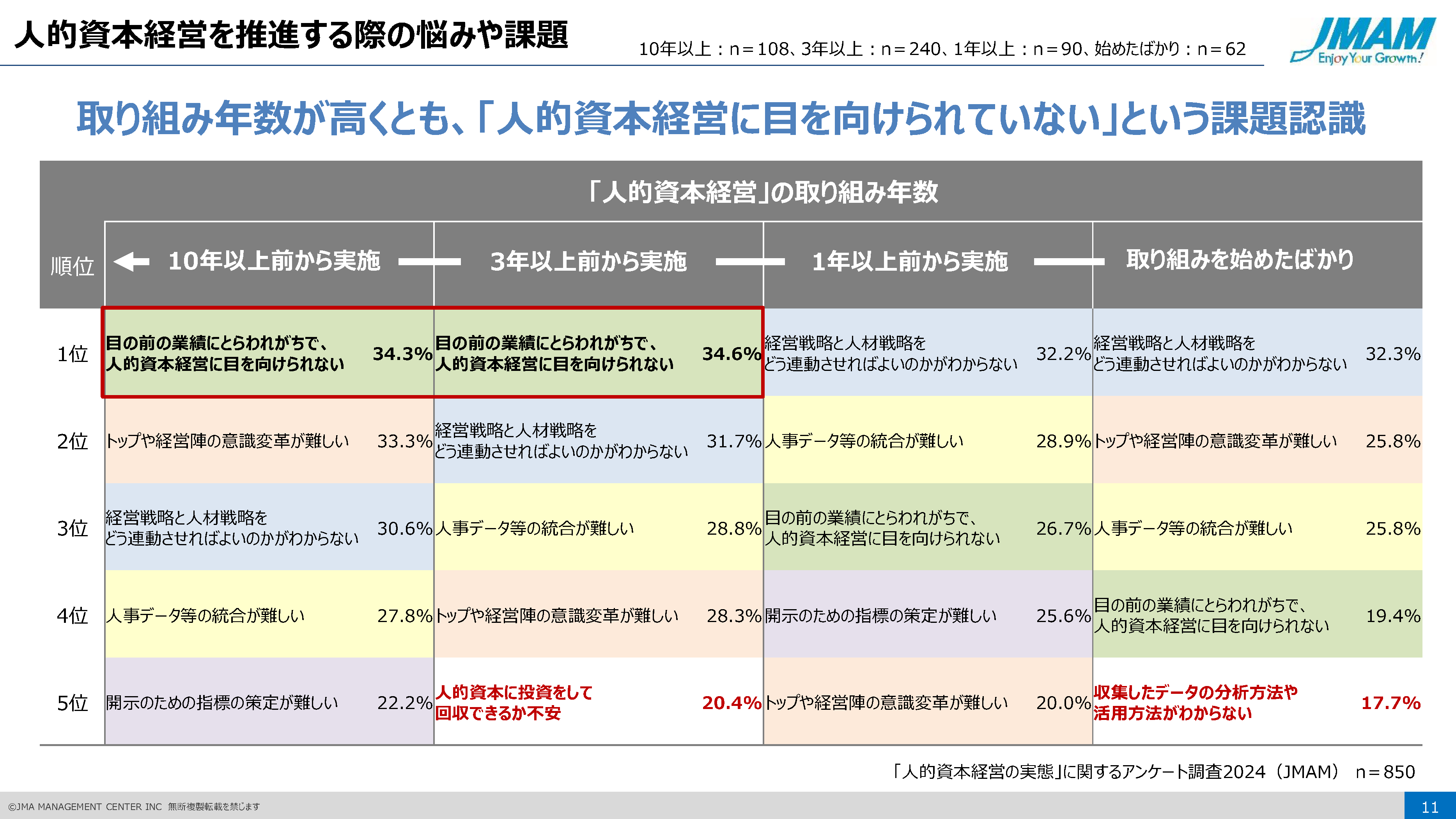

推進にあたっての課題については、取り組み年数で若干違いがあるという結果になりました。3年以上取り組んでいる会社でも、「目の前の業績にとらわれがちで人的資本経営に目を向けられない」と回答している企業が34%以上でした。高い目標やありたい姿を設定しているのは間違いないと思いますが、まだまだ伸び代や、やることがたくさんあるとお感じの会社が多いのだと思います。

これから取り組み始めるという皆様は、経営戦略と人事戦略の連動、人事データの統合などについてお悩みのようです。この辺は徐々に整備しながら、地道に取り組まれるのだと思います。また、人的資本に注目が集まってから取り組み始めた会社では、「人的資本に投資して回収できるか不安」(20.4%)といった回答も特徴的な結果だと思います。

●まとめ

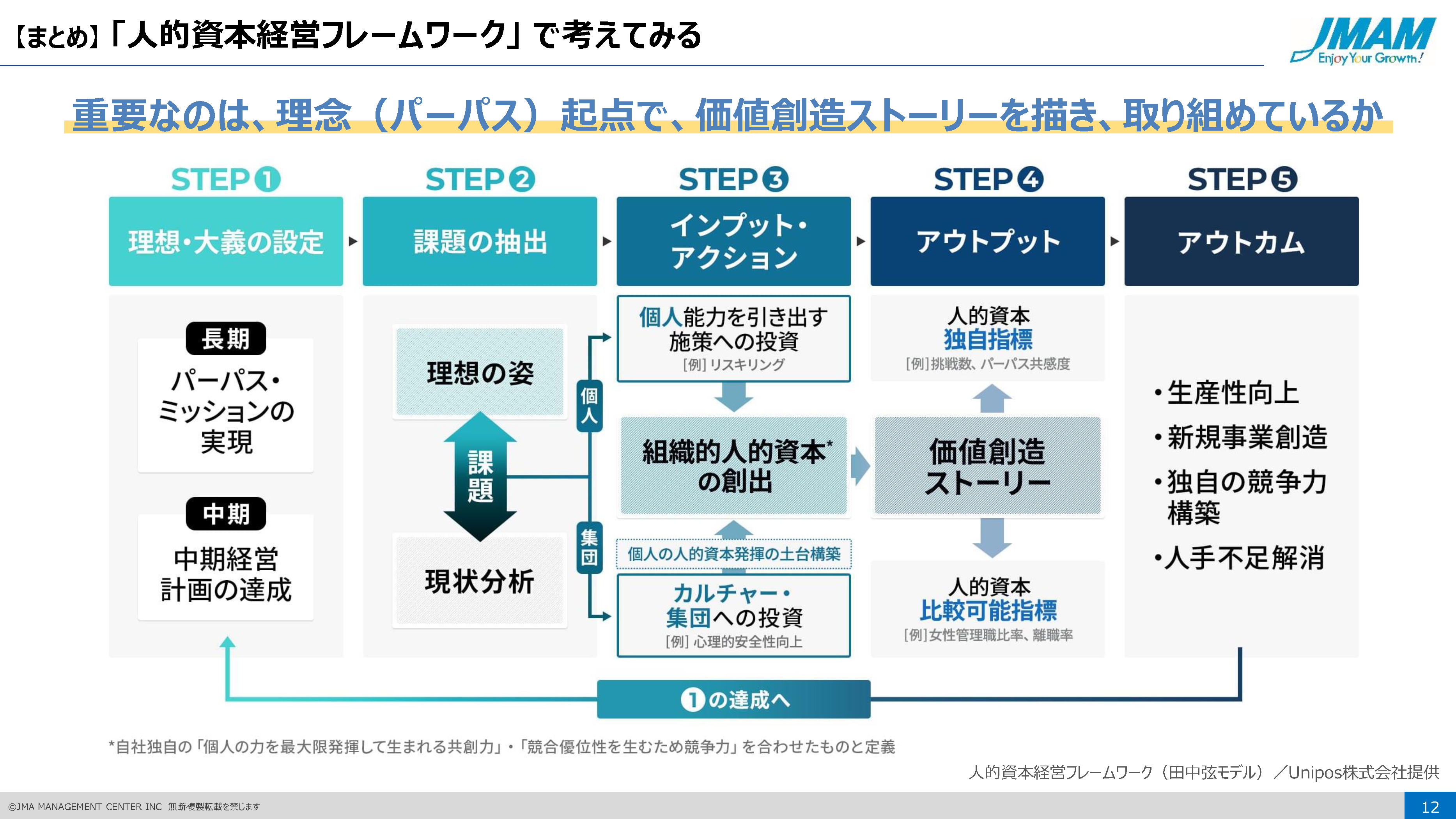

重要なのは人的資本経営をフレーム全体で考えること、そして理念・パーパス起点で価値創造ストーリーを描いて取り組みをしっかりと明らかにしていくことです。図6のSTEP3は人材開発領域ですが、比較可能な指標は当然出していくと思います。重要なのは左から右への移動になります。会社の存在意義や在り方の社会に向けての発信においては、理想と現実のギャップがあります。個人のスキルアップもあれば組織の変革もあるはずです。そこで初めて育成の課題や施策が出てくるので、STEP1から6までを、どう一気通貫させるのか。さらに、様々な指標の中で何を大切にするのかをしっかりと開示していくことが重要だと思います。

Ⅲ.クロストーク(質疑応答)

ご質問にお答えいただく前に、私から最初にお聞きしたいことがあります。MIXI様はPMWVも含めて変わったのが2022年、JT様も2023年というところでしたが、コロナ禍を境に見直したという会社様も多かったと思います。そのきっかけは、何だったのでしょうか。

社会情勢は関係なく、その時期にたまたま再定義がされました。PMWVが発表される前、実はこれも私が入社した年ですが、ステートミッションValue(SMV)という別の表現で経営理念が定義されていました。この言葉自体、当社を非常によく表している言葉ではあったのですが、浸透活動がうまくいかなかったようです。事業も多角化していくなかで、もう一度我々の原点は何だろうかを見直した時に、PMWVという形で再定義したことで、より社員にとって理解しやすいものになったと思います。

私もPurposeの策定には過去携わっていましたが、時期的には「たまたま」でした。それまでは多分MIXIさんと同じように、違う形の経営理念や価値体系を持っていましたが、我々のビジネスモデルや主力事業が「世の中に本当に必要なのか?」という問いに常にさらされていたので、そもそもJTグループが世の中に提供していきたい価値とは何かということを、改めて自分たちのなかでも肯定しないといけないと考えました。また、たばこ事業自体が特に国内では総需要が減少している傾向にあり、グローバルで見てもいろいろな規制の進展もある。そうしたときに違う柱をつくっていく必要があり、その幹に当たるものは何かというのがまさにパーパスの部分なのです。つまり、僕らの存在意義をどうしようかという部分です。

そうしたなかで、過去の「古文書」等も紐解きながら、いろんなものをみんなで探って議論して……というのを10年近くやって、その結果この言葉とその事業ごとのValueやBehavior、そして事業としてのパーパスも制定をしてリリースしました。それが2023年でした。そういう意味では、人的資本にもつながってくるとは思いますが、我々の存在意義みたいなところをクリアにして、どんな人財を求めるのかについても明確になったと感じているところです。

ありがとうございます。時期についてはたまたまかもしれませんが、働き方とか価値観が多様化するなかで、自社の価値を考えそれに共感する人たちともう一度新しい社会貢献の組織をつくっていこうと。そういう流れをキャッチされたところもあるかもしれませんね。

では、参加者の方の質問にお答えいただこうと思います。

パーパスでは策定のフェーズと浸透のフェーズがあり、それぞれご苦労あったと思いますが、「ビジョンや戦略はトップダウンがベターですか」というご質問です。また、「ボトムアップ型で進めるには推進力が乏しいなど、経験されたことを教えてほしい」というものです。要は、一丸となって1つの方向に向かわせる際の手順やご苦労、乗り越えるポイントがあれば教えていただきたいと思います。

会社の規模や組織風土によると思いますが、規模が大きい会社はやはりトップダウンが一定程度必要だったというのは、今改めて思います。今のパーパス自体も先代の副社長が2015、16年あたりからしっかり作っていこうと動いており、結果としてそこに賛同者が集まって1つの大きなプロジェクトとなっていったという過程がありました。僕らのような一社員がいろいろな仲間にヒアリングしたり、ディスカッションをしたりしながらも、起点はトップダウンでした。ただし、トップダウンだけでは、ボトムアップの臨場感や一種の手触り感がまったくなくなってしまうので、どう従業員とつなげてあげるかという意味でのボトムアップも意識してつくっていく必要があると思います。

杉村さんは、最初はプロジェクティブに参加者を広げつつ、最後は役員やCFOに絞って決めていったとお話しされましたが、その辺はいかがだったのでしょうか。

正路さんがおっしゃっていただいたことは、当社にも当てはまると思います。一定のビジョン、方向性はトップとして持ちつつ、実際の形についてはボトムでぶつけていきながら、実行に移していくといった進め方が、浸透のスピードも社員としての納得度合も高いと思います。

開示ありきではないと強調されていましたが、最初は社内でも意見が自由に出ていたのですか。

そこの文脈だけで言うと、経営陣とのすり合わせには当然苦労しました。というのも、人的資本経営や開示は、一般社員に馴染み深いものかと言われると決してそうではないと思います。当時、社内向けと社外向けのメッセージをどうするかといった話で議論にも派生し、結果的に分けずに発信しています。また、取りまとめという文脈で言うと、どうしても開示目的に議論が逸れてしまいそうなこともあったので、そのあたりを進めていくのは大変でした。

説明責任が伴うので、役員の方々のお気持ちもわからないでもないですよね。

その通りです。

2つめの質問は、杉村さん宛てなのかと思いますが、「PMWVが普遍的なものになってしまうなかで、自社らしさの表現をどのようにしてきたか」というものです。議論が拡大するなか、いろんな案が出て、最後に収束する際の意思決定や軸になったものについて、お聞かせください。

おっしゃるとおり、Valueは言葉が似通ってくると思います。とはいえ、会社経営者の思いが一番詰まっているところなので、我々が何者であるべきかについて考える原点になると思います。コミュニケーション事業を謳っていると申し上げましたが、そのコミュニケーション事業を通して、私たちが世の中に価値提供をしたいと、私たちがコミュニケーション事業であるべき理由は何かというところから議論しています。そうなってくると存在意義を「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」と謳っていますが、我々が事業をする意味や価値みたいなところにつがる揺るがないものが絶対にあるという発想でスタートしていると思います。

元々、コミュニケーション事業に賛同して社員が集まって会社として大きくなってきているので、それを言語化してどのような会社であるべきかを捉えた時に、経営陣の思いが言語化されたものになったと思っております。

ありがとうございます。正路さんいかがですか。

弊社は事業別にValue・Behaviorを置いていますが、コーポレート部門として「絶対こういう方向にしなさい」ということをあまり言わなかった記憶があります。僕らとしては、まずグループ全体のパーパスを掲げていますが、グループ全体のValue・Behaviorは置いていません。各事業がグループパーパスの実現のためにより解像度を高めて、各事業でパーパスを制定してもらい、その後に各事業のなかでパーパスを日々の行動の中で具体化していくためには、どんな行動が望ましいのかを考える。これをボトムアップとしてしっかり取り組んだ組織もあると聞いていますし、一定のトップダウンが入ったところもあるとは理解しています。

私がいたコーポレート部門では、アンケートでValue・Behaviorをどんなものにしていきたいのかを聞いたところ、30、40レベルでたくさんの案が出てきたと記憶しています。「自分だったらこれかな」みたいなのを経営も一般社員も一緒にディスカッションをして、もちろんすべてを拾うのは難しいので、そのなかでより多くの意見が集まったものを自分たちの行動指針にしていこうと。そういう形で収束していったというのが弊社の事例です。

育成施策も本社主導と事業部で企画を分けてらっしゃるというお話も以前お聞きしましたが、いい意味でオーナーシップを発揮して強固なものにしていかれているのだと思いました。

さて、次の質問は、「人材育成に関わる工数について、等級別に割合や教育時間を設定するなど計画的な管理をされていますか。育成にかける工数についての考え方などがあれば教えてください」というものです。これに関してはいかがでしょうか。

こんなことを言っていいのかわかりませんが、うちは階層別研修をかなり減らしていて、あまり強い計画的管理をしていません。1年目はこれぐらいの研修時間を受けなさいとか、6年目はこれぐらいしなさいといったことは、今はほぼ置いてない状態です。このように集合研修で年次別というのは相当ミニマムにしているので、今の新卒も研修機会は入社後そこまで多くはありません。

逆に、社員が自ら手挙げ研修に応募して、実際にそこでどれぐらいの学びを得られているのかという方に比重を置いています。そうしたなかで、あまり手が挙がらなかった研修は、より成長につがるように置き換えていくという形にしています。人事の一般的な成長支援の動き方をベースにしながらも、年間としての結果で見ています。それがいいのかどうかわかりませんが。杉村さんのところもどうされているのか、とても気になります。

うちも同じで計画的管理はしていません。今後するかどうかという議論もありますが。基本的に育成は上から下にしか流れていかないものです。なので当社は上位の役職者を含めた育成に振り切っているのですが、彼らに対しても画一的な研修は行っていません。評価者研修だけは、管理職に対して同じものを実施していますが、あとはそれぞれの個別課題に合わせて、コーチングがいいのか、トレーニングがいいのかを判断してカスタマイズしてピンポイントで提供しています。よって、状況は似ているのではないかと思います。

たとえば、開示項目に研修の参加率や時間がありますが、参加率については学びを自発的にできなかった方が、数年後に能動的にアクションしているとか、女性管理職でも年代別の志向性をきちんと見ている会社も増えています。管理職比率も大事ですが、なりたいという志向を持った人がどうすれば増えていくかを人的資本指標として開示している会社も増えてきていますので、当然、計画は重要だと思います。

つぎのご質問は、「従業員エンゲージメントの向上とPMWV、パーパス、ミッション、バリューの繋がりがあるのかどうか。あるいはどういう取り組みをされていらっしゃるのか」というものです。いかがでしょうか。

そのものズバリの回答は持ち合わせていないというのが正直なところですが、前提としてはPMWVに対しての共感です。社員への浸透度合にもよるかと思いますが、共感をしているからこそ自社で働く意義や価値を感じられると考えています。直接的な結びつきを捉えることは難しいかもしれませんが、そういった関係性はとても強いものではないかと、私たちの会社では捉えています。

なお、2022年から社内ブランド調査という形で認知度合の高まりなどについてアンケートを取っているので、それと照らし合わせてみると、この3年間で確かに認知の高まりとエンゲージメントの高まりの数字は正比例しています。ただし、3年間だけのデータなので、5年、10年経つとどうなるかは分かりませんが、少なくともそういう結びつきは感じ取れるものではないかと捉えています。

JTさんは年に1回のエンゲージメント調査を取っていらっしゃるとお聞きしています。それに限らず、ミッションやパーパスの浸透度についてお答えできることがあればお願いします。

エンゲージメント調査は年に一度やっているので、その際に浸透度とまではいかないまでも、会社のことをどれだけ従業員が見ているのかは測っています。質問にダイレクトな表現はなく、「この会社で働いていて誇りを感じますか」といったことを10段階評価でとっています。あとは、「この会社で働くことを知り合いに勧めたいですか」といった、自分が会社をどう捉えているかについても聞いています。我々の場合、調査票を100何十カ国に配布しているので、ローコンテクストに会社をどう見ているのかについて聞くように心がけています。回答として直接的に聞いているわけではないのですが、それに近いところで会社をどう捉えているかを聞きながら、それが結果としてエンゲージメントにどう結びつくかという形で見ています。

ありがとうございます。ここまでお話を聞いていて、2社とも共通して、人的資本経営に関わらず働きやすさと働きがいをバランスよく同時実現するために取り組んでおられると感じました。MIXI様のマーブルワークワークスタイルでは、男性育休の話も含めて細かく具体的な取り組みをされています。JT様も今年の1月から始められた有給付与の施策など、自分自身がオーナーシップをもって成長していくとか、会社にコミットしてもらうための環境をどう整えていくか。2社とも管理職層も含めた現場の第一戦の方々の活躍支援・成長支援をしているのではないかと思いました。

これらを踏まえて、全体とマネジメントの2つの視点からお聞きしたいと思います。まず全体の施策について、たとえば現場としてパーパスの推進後に大きく施策が変わったとか、改善につながったという事例があればお聞かせください。

パーパスを出してからの2年間では、人事領域、こと研修については私が担当しているなかで見ると、従業員が選択できるフレームやプロセスがとても増えたという実感があります。今までは、たとえば選抜型のように会社から指名をして研修に行ってもらう形でした。自分自身もそういう経験もしてその都度いろんな学びはありましたが、しっかりとパーパスを出していったなかで、また人的資本において自律を謳っているうえでの従業員の自律を考えると、一人ひとりの行動を後押しできるような枠組を持っておくことも大切だと思います。そういう観点では、自分たちの行動が人的資本の1つの考え方に則ってできるようになってきていると思います。まだ多くの人が手を挙げるという状況ではないものの、着実に自分のキャリアや自分の人材価値に責任を持って一歩一歩、進み始めているような感覚を持っています。そして、その動きがより加速していくことを期待しています。

結局、オーナーシップを取るといっても、元々取れる人、きっかけがあって取れるようになった人、変わりたいけれども動けない人、変わらない人というように、大きく4つに分かれると思います。全体のマスを引き上げていくなかでどのような変化が見られましたか。

マネジャードリブンか従業員個々人かというフレームの中で動きやすくなったかどうかについては、多分フレームの整備がきっかけになってくれたと思います。従業員にキャリア面談をする際に、シートを作ってもらうようにしていますが、そのシートの1番上には必ず自分のマイパーパスを書いてもらっています。このマイパーパス自体は絶対書きなさいとか、それをもとに上司とディスカッションしなさいというわけではなく、従業員に考える機会を提供することが目的なのです。それをまさにここ2年続けています。その影響は実感できることもある半面、課題も出てきています。たとえば、どうマイパーパス考えていいかわからないとか、どのように従業員とコミュニケーションしていいかわからないといった声です。我々としては、そういうものに対して困っている人がいるのなら、勉強できるような研修をつくればいいと考え、手挙げ式研修に接続しています。

杉村さん、今の問いについていかがでしょうか。

人的資本経営を再構築していくうえでもっとも影響を受けたのは、PMWVの浸透活動だと思います。経営陣含めてみんな大事だとは思っていても、それを真ん中に持ってきてパーパスの実現に向かうときに、いかにこれを社員が認知して、自分ごととして捉えて行動するかが重要になってきます。そう考えたのですが、実は意見が割れました。逐一浸透活動をしなくても自律的に広まっていくだろうという意見と、そうではないという意見です。人事はそうではないという立場でしたが、結果的にはしっかり浸透させていこうと納得をしてもらい、色々な活動に注力することにつながりました。もし、その議論がなかったとしたら、よくある、「掲げたままで終わってしまった」ということになったかもしれません。今回の取り組みの中で影響を受けたのは実はここではないかなと思います。

従業員側からしても、思いをトップから1回聞いただけではすぐに理解して行動に移せないということですね。

さらに、ご質問にお答えします。タレントマネジメントについての取り組みで、「どのように人材活用に活かしているのか」というものがありました。杉村さんの人材の可視化についてご質問されているのだと思いますが、いかがでしょうか。

ここもまだ課題がたくさんあるのですが、1つは従業員の情報をいかに客観的に分厚くできるかだと思います。とはいえ、全社一斉で画一的に強制するのではなく、本部ごと部単位とか、必要に応じて協力してくれる方を見逃さずにしっかりと地道に働きかけながら充実させているというのが現状だと思います。どこかの時点で全社的な協力という形で加速する必要性が出てくる部分もあるかと思いますが、今はそういった形で地道に活動しながら充実させているというのが現状です。

つぎの質問は、「社内インターンシップに関して、手を挙げられる社員の方は何年目とか基準や制約ありますか」というものです。

現段階では、管理職以外は誰でも応募可能にしています。何年目までという縛りもないので、新卒でも30年目のスペシャリストでもインターンシップに応募できます。ただし、応募してくる実態としては30代以下の若手が多いという印象です。

期間や選抜、公募によって手を挙げてもらい、スクリーニングが入るというものですか。

募集自体を各組織に完全に委ねています。どれぐらいの期間インターンシップをするか、あるいはどれぐらいの頻度で東京本社に来てもらうかといったことも、すべてそこの部署で判断をしてもらう形を取っています。なので、人事はあくまでインターンシップという枠組だけを提供する形です。実際に応募して負荷が非常に高いという話であれば、そこについてはインターシップを募っている組織と実際に申し込みたい人の上司とで話し合って決めてもらっています。

オンボーディングに関しては杉村さんの資料にも入っていたと思いますが、基本的には中途の方が対象ですか。一番手厚くしているのはどこでしょうか。

新卒も含みますが、オンボーディングの機会は部署異動したときもあります。もっとも手厚いのは、入社時のオンボーディングです。コロナ禍もあり、オンボーディングがいかにその後の社員の活躍に影響を与えるかがわかっていたので、人事が入社者に対して定期的に面談をして異変をしっかり捉えることに注力していました。現場だけに任せても本業があるので、オンボーディングのためのツールをたくさん作って、提供しました。そうすると本部で自然とオンボーディングの意識が高まっていきました。人事の想像を超えるような素晴らしいアイデアも生み出してくれて、自律的にオンボーディングできるようになってきました。

「MIXI、オンボーディング」で検索するといろんな部署のやり方が出てきますし、過去に私が登壇して話した内容も出てくるので、そちらもご参考にしていただけるといいと思います。

次は正路さんにお答えいただこうと思いますが、スキルの可視化測定と手挙げ自主参加率も含めた部分についてお話しいただきたいと思います。要は選択型とかメニューを増やす時にスキルをどう可視化しているかについてです。メニューはある程度用意すると思いますが、増えすぎてしまったり個別対応化しすぎたりすると、参加もばらつくと思いますが、スキルの定義化と学びの環境の整備についてはいかがでしょうか。

痛いところを突かれました(笑)。数千人もの従業員のキャリアシートには、「こういう強みがあります」という上司の見立てによるスキルに関するデータはありますが、類型化があまりできていません。個々人の強みをすべての異動に反映できているわけではなく、そういう意味ではスキルの自覚も含めて、これからの課題といえます。これからの働き方は、完全なジョブ型にはならなくても、ご自身の専門性やスキル、強みや得意領域をどう生かしていくのかが重要になってくるので、それをどう言語化してあげるかについては課題です。まさに今年、来年で動こうとしているところです。

手挙げ式研修の参加率についてもKPIを設けていないので明確には言えませんが、英語の研修については募集が殺到しています。一人ひとりが専門性をきちんとつけようという会社の大きい号令があるなかにおいては、上司の後押しが大きいと思います。研修をたくさん実施してきた会社のルーツもあるので、上司がどう後押ししていくのかという部分が、もしかすると1つのヒントになるのかもしれません。

部門によって差も生じます。たとえば、製造工場の場合はどうしても深夜を含めた三交替制になるので、深夜シフトの社員はそもそも日中の研修に参加できません。そういう問題もあるので、みんながいつでも参加できる幅をどこまで持たせるかも、別枠で検討する必要があると思います。

とても参考になりました。この問いに関しては杉村さんにも関連するところがあります。先ほど個人のパフォーマンス向上育成の施策でも選択型研修などについてご提示いただきましたが、MIXI様での取り組みの現在地はどのあたりでしょうか。

これも試行錯誤ですが、スキルの計測は諦めました。なぜかというと、判断基準がみんな違うからです。もちろん世の中には外部アセスメントがあるので、ある程度定量的に測れる仕組みもありますが、それを突然取り入れた時の負担に対して、得られるものが見合わないと思っています。よって、我々はスキルの可視化や計測ではなく、MCS※(MIXI like communication service)に一旦振り切ったわけですけれども、それは後々の課題としてもう一度取り組むべきものとしては認識しています。

自律については振り切っていて、研修の参加率は年々上がっています。結局、必要を感じないと研修や育成の効果は出ないので、人事としては全体が見えないのですが、上司の目がしっかり育成まで行き届くと、その人に対する丁寧なコミュニケーションで「今これが必要だよ」という形で自律を促すことができます。つまり必要に応じたものを必要な時にきちんと提供してあげることにこだわっているので、そうするとおのずと評判も横に広まり、参加率も増えているというのが現状になります。

※MIXIがこれまでに提供してきたサービスにおける思想や設計を形式知化し、事業の成功の再現性を高める取り組み。

ありがとうございます。営業のケースですが、上司の関与度や接点の頻度は営業パフォーマンスとある程度相関が取れるようです。要は対話が重要ということだと思います。

つぎのご質問は、「人的資本の見える化を進めていくことは、離職率に影響が出るか」というものです。この方はポジティブに見られているようで、働きやすい環境になると離職率は低下するのではないかという仮説です。

一方、自分のキャリア感が見えたり、人材の流動性が高まったりしているなかでは、離職に繋がる可能性もあると思いますが、いかがでしょうか。要は、人材育成投資をしていく中で離職が増えるかどうかというご質問です。

弊社でも離職が増えているのは事実です。ただし最近、官公庁の方も含めていろいろな人の話を聞いていても、どこも同じような状況です。新卒で取ろうとしても昔ほどエントリーが入ってこないというのも実態ですし、スタートアップの企業に流れたり、そもそもご自身で起業されたりといったように、働き方自体も相当変わってきていると思います。直接的に質問に答えられていませんが、離職を止めるためだけにフォーカスするのは危険だとJTでは捉えています。個人的には「一定の離職やむなし」という形で、ただ離職した人がJTで働いてスキルが身についた、身につけたスキルが次のキャリアや社会への価値提供に役に立っていると言われるような世界観にしていきたいとは思っています。

たしかに、離職にはいろんな要因がありますよね。

いろいろありますね。配属先の場所が問題という人もいますし、実際に働いてみて組織風土が合わないなど、要因はいろいろですが、何も手を打たずに辞めていかれるよりは、従業員が働きやすい制度や仕掛けをしたうえで、それでも辞めていくのは一定程度やむなしという覚悟は、昔よりは持たなくてはいけないというのが、個人的考え方です。

ありがとうございます。杉村さんはいかがでしょうか。

このテーマだけでずっと話せそうですね(笑)。働きやすい環境になると離職率は低下するというのはその通りだと思いますが、我々としてはそこを狙っているわけではありません。逆に、人的資本経営の再整備より前に働きやすさを先行して改善していったことの課題もあると思っていて……つまり、やめにくくなったということです。それゆえに働きがいも高める必要があると思っていて、その両輪がしっかり噛み合えば、自社で活躍してほしい人がしっかり残って活躍してくれる望ましい状態ができます。離職率云々を狙っているわけではなく、どういう社員に活躍してもらいたいかを主軸に置きながら、人的資本の見える化を進めているつもりです。

最近改めてアルムナイという言葉が注目されているのと一緒で、やはり循環なのかなと。繋ぎ止めることも大事ですが、「ここにいたい」という状態を作って、転職先でも成長して、また帰ってきたりとか、他社さんで輝くような循環が大切かなと。大切な社員の方々が会社や社会に貢献するための道筋をつくれるといいと思いました。良い問いを立てていただきありがとうございました。

●まとめ

それでは最後に正路さんと杉村さんに一言ずついただいて終わりにしたいと思います。

あらためて、本日はお時間いただきありがとうございました。弊社の取り組みが皆様の何かしらの参考になれば、非常に嬉しいですし、逆に我々もいろいろな気づきを得ることができました。ご質問についても、実はJTでもそこはできていないという部分もたくさんあったので、新たに出会った方と議論をしながら1歩でも2歩でも進めていくための大きなきっかけの場になったと思います。よって、何かあればぜひご連絡いただければと思いますし、一緒にいろんな課題を解決していきたいと思います。

皆さん、ありがとうございます。いろいろと話をさせていただきましたが、弊社も課題満載でして、伸び代だらけの会社だと思っております。「人的資本経営」を流行り言葉だとは言うつもりはありませんが、言葉って新しく生まれるし、それに踊らされてしまうこともあると思います。人的資本経営も本質が大事で、人が大事だからしっかりそこに投資して育成しつつそれを会社の力と組織の力に変えていくことでしかないかと思うので、それぞれのやり方が違ったり進め方の順番が違ったりというだけでしかないと思っております。