連載 強さを活かし、弱きを助く成果主義 【第5回】 制度を変えない成果主義変革のすすめ

成果主義人事制度を導入する時に、多くの会社が現場社員やマネジャーの抵抗にあう。しかし、それは成果主義に対する誤解という場合もある。目的は、その制度を厳格に運用することではなく、「その制度を使ってどんなマネジメントができるか」だ。さらに、やみくもに新制度を立案・移行する前に、既存の制度の運用を変えることで現場のマネジメントやマネジャーの理解が格段に向上するかもしれない。これらを考慮しながら「現場に落ちる」制度の構築と理解、運用を図りたい。

はじめに

今回は、人事制度のコアとなる「評価制度」に焦点を当て、成果主義が求める「評価に差をつけること」を無理なくかつ効果的に実現していくための方法を検討していきたい。鍵を握るのは「新制度の設計後、現場のマネジャーの理解と協力をいかにして得るか」。その具体的な事例と、さらに、そのような制度浸透のためのあらゆる施策は、実は丁制度」を変えない場合にも十分意味と効果があるという実例を紹介する。

「人事はもっと現場の実情を理解すべきだ」

コンサルティング活動のなかの「現場インタビュー」において、既存の人事制度や今後の人事制度に期待することを尋ねると、必ずといってよいほど「人事は現場をわかっていない」というような、人事部主体の制度変更に対するネガティブな意見に出合う。

われわれコンサルタントの立場で言わせていただければ、成果主義の徹底を目指して、人事制度を抜本的に変革することは決して悪いことではないし、その必要性に迫られている企業も数多く存在している。しかし、抜本的な改革には、それが抜本的であればあるぼど、現場のマネジャーが内容を理解して有効に活用できるための時間を要することもまた事実だ。

勢い、アメリカの最新事例を取り入れた制度を、人事部が外部のコンサルタントと激論を重ねつくり上げたとしても、その時間と空間を共有していない肝心の現場のマネジャーには、「複雑過ぎてわかりづらい」とか「肝心なところはあいまいなままのいい加減な制度」という印象を与えるのは、むしろ当然かもしれない。

もともと人間(特に日本人)にはそれが良いものであれ、悪いものであれ、[いままでと変わるもの] を受け入れたくないという感情が存在することから「今回の制度が既存のものに比べて、さほど良いものには思えない」と感じれば、なおのことその変化に抵抗を示すのであろう。

特に成果主義的な人事制度は、評価に大きく差をつけることを要求しているので、もともと個人の出した成果評価に差をつけることに慣れていないマネジャーにとっては、かなりのストレスになる。「すべて人事(制度) が悪い」というクレームをつけることで、自分のマネジメントのまずさによって吹き出た「職場の問題」に対する責任を転嫁する節も少なからずあるようだ。

新制度への抵抗感をどう和らげていくべきか

「人事制度は外部のコンサルタントに頼るのではなく、人事部で考え人事部で責任をもって構築し発信すべきである」という声は根強い。しかし、その一方でわれわれ外部のコンサルタン凵二も、ここ最近「人事制度の効果的活用のためのマネジメント向上研修」を企画開発し実施する機会は増えてきた。そのような制度導入のお手伝いをしてきたなかでの気づきであるが、実は、人事制度がすべて悪いと思い込んでいるマネジャーも、その制度を使っていかにマネジメントすべきか、評価に差をつけるためには、決められたルール以外に何か必要なのかが徐々に理解できれば、制度への不満はかなりの部分が解消されていくものである。

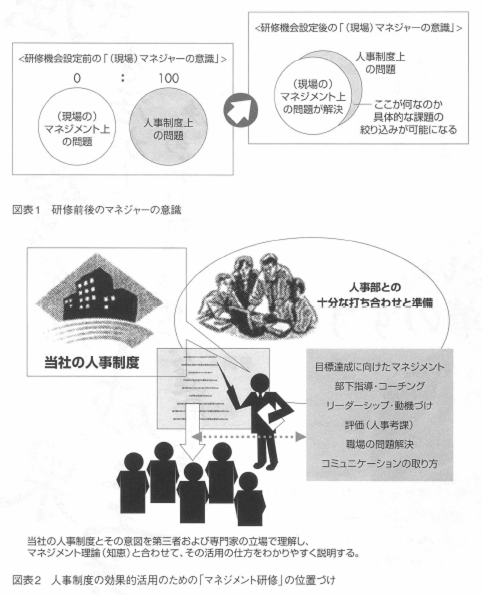

図表1にある通り、「人事制度の効果的活用のためのマネジメント向上研修」を実施する前までは、受講者である多くのマネジャーは、自分白身のマネジメントに不具合があるなどとは思っておらず、問題はすべて「新しい人事制度にある」と確信している。しかし、受講後は、成果主義的なマネジメントのあり方を理解することによって、人事制度への不満や意見は、決してゼロにはならないものの、かなり解消され同時に具体的なテーマに絞られてくることになる。少なくとも、後ろ向きな批判は前向きな提案に確実に変わっていく。

マネジャーを集めた「場」で何をどのように提供すべきか

図表2を参照していただきたい。これはわれわれが制度の浸透を意図した研修で、実際に受講者である現場のマネジャーにその冒頭で、研修の主旨を紹介するために提示する[絵]である。左側は「人事制度の概要(いわゆる一般的な人事制度説明会の内容)」で、右側は「マネジメントの知恵(いわゆる一般的なマネジメント研修の内容)」である。

制度の活用を目的とした「マネジメント研修」というのは、左側の人事制度の説明会でもないし、右側の一般的なマネジメント研修でもなく、両者が融合した研修である。