新連載 事例・ロールプレイングで読む セルフ・アサーション・トレーニング [第1回] 事例研究から学ぶ感情の問題解決 「悲しみ」の意味を探求する

![新連載 事例・ロールプレイングで読む

セルフ・アサーション・トレーニング [第1回]

事例研究から学ぶ感情の問題解決

「悲しみ」の意味を探求する](/wp-content/uploads/temp_image/5334/1551538949.png)

セルフ・アサーション・トレーニングは前半のエクササイズ編に代わり、後半は事例やロールプレイングからアサーティブ行動を学ぶ。アサーティブ行動とは、事例やエクササイズをまねすることで“偽りの自分”を演じるものではない。本物の自分の感情に気づき、豊かな感情を適切に表現することが目的になる。事例研究から自己を確認しつつ、自己成長や対人関係のスキルアップヘつなげよう。

はじめに:

事例とは、合同形ではなく相似形から研究すること

今回から始める6回シリーズは、「本物の感情」と出合い、それを表現する能力の育成を目的とします。昨今のアサーション・トレーニングでは、言葉に捕らわれた言語上のやり取りに重きが置かれているように思われます。そうなると、言葉を使って話し上手になるというトレーニングであると認識されてしまいます。本来の“アサーション・トレーニング”とは、自分の本物の感情に気づき、豊かな感情を育て、その感情を表現する力の育成が狙いなのです。それは職場のコミュニケーションでもこし、必要なことになります。

さて、菅沼と牧田は前期の6回にわたる連載において議論を重ね、執筆に携わってきた経緯がありました。後期の6回は、特に事例を通して「感情の問題解決」の理解を深めるために解説していきます。今回からは共同執筆となり、多面的なアサーティブ行動の考察を目指していきます。

事例を取り上げる理由をお話しします。人間を研究する学問の数は多くあります。そのなかで心理学は、当初、物理学をモデルにしながら科学になろうと研究が進められてきました。研究のために実験や調査を重ねた結果、科学としての地位の確立には成功しました。だが、見落としたものがあったのです。それは、生きた人間を丸ごと捉える視点です。生きた人間は数字のデータによって解析できるものではなく、そこから何が読み取れるかという説明、あるいは考察がとても大事なのです。

私たちは往々にしてデータを出すことで、科学の研究が成立したと思い込んでしまいます。しかし事例研究とは、臨床の事実を基にして、それをどのよ引こ考察するのかという「臨床の知」を身につけることです。かつて菅沼のスーパーヴァイザーであった六角浩三先生は事例研究の大事さを「事例というものは決して数学でいうような合同形ではなく、常に相似形をなしているのだ」という例えで教えてくれました。

この言葉は私にとっ7その後の人間研究・臨床研究にとても=参考になりました。つまり、事例とは何1つ同じ現象として起こるものではない。あるのは限りなく類似した現象である。そこで、どうぃしたら自分の臨床的な哲学や力量を発揮できるのか、臨床に着手する姿勢が問われるのです。

事例研究では1つひとつ違う事例のなかにある1回限りの現象から、本質をどう読み取り、学びい自分のなかに取り入れ、それを次の事例に生かすとりう姿勢が重要です。その事例の積み上げを通しながら自分の臨床的な原理原則というものを構築し、さらにそこから人間研究の本質を探求していくことが望ましいのではないでしょうか。

事例を取り上げる2つ目の意義は、人間は一見同じようであっても実は異質であることを知る。ためです。人間は、実は限りなく1人ひとりが異質である、そのことを極めるのです。その1人ひとりが限りなく異質であるからこそ、その異質性に感動と畏敬の念を伝えるという感性が必要なのではないでしょうか。これは科学研究のなかにある一般原則を求めたり、あるいは普遍的な法則を求めるものとは方向性が違うわけです。この異質性を見極めるために突き詰めていって普遍に至るのです。

3つ目の意義としては、場面において、さまざまな変化を示す人間というものをどのように見ていくかという人間観です。人間について自分がどのよう蠹観点をどう持っているのかを明確にしていくために、事例を通して学ぶことが必要です。人間観が定まらないと事例のなかに起こってくる現象がただ現象としてしか目に入らず、自己成長にはつながりません。

例えば、セラピスト・カウンセラーのなかには、ただ事例の数をこなしていくという姿勢を持っている人がいます。これは本質的に間違いです。対人間との一一瞬一瞬の出会いと一瞬一瞬の変化というものを見極めようとする時に。= ただその事例が終了していくという処理をするのでは困ります。人間というものが相互に影響し合いながらどのように成長していくのかということに視点を置くことで、人間観を磨いたり養うことになこるのです。。

人間研究は研究結果である数字を通して、どのように理解・考察するのかが重要であり、考察こそが真骨頂となるのです。そして、生身の人間というものは限りなく異質な者の集まりであるという認識です。その異質性を極めるなかで、普遍性を求める姿勢が「事例性」なのだといえます。さらに人間観を極めるごとです。人間観を持っているからこそ、個々ばらばらに見える事例のなかに普遍性を学び、原理原則として活用し、臨床家の成長にもクライエントの成長にもつながっていくのです。

事例「悲しい家族」

最初の事例は、「悲しみ」の感情を取り上げることにしました。本クライエントであるK.S氏は、45歳の男性です。職業は、援助専門職です。

(1)主訴

慢性的に持ち続ける悲しみの感情を解決することです。さらに、非アサーティブ行動を変えることでした。

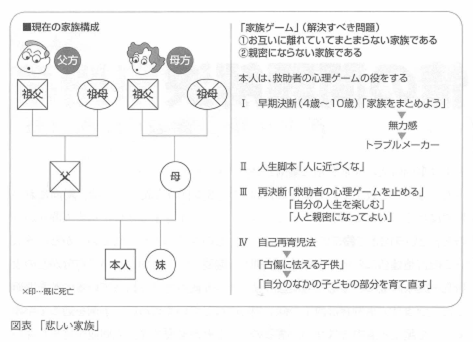

(2)家族構成

現在の本人は、母(69 歳)と妹(43歳) が健在です。事例で扱う本人の子供時代の家族構成は、・父(40 歳、教員)、母(32 歳、農業)、妹(2 歳)、祖父(73 歳、会社員) と母方の祖母(55 歳、専業主婦)が登場します。図表を参照してください。

(3)苔過概要

本人は長男として生まれ、大人になるまで家族に対して大変に肯定的なイメージを抱いていました。自分はとても大事にされて、幸せな家族のなかで育っていたのだと思っていたのです。ところが、成人してしばらくたった時、それは1つの幻想であり願望ではないだろうかと思い始めました。次第に実際の家族環境は大変つらい現状にあったと記憶を整理できるようになってきたのです。そこで本人は自分が育った家族の実態を見極めようとしました。

いまから取り上げるシーンは、本人が4歳から10 歳くらいまでの幼・少年期のあるシーンです。その気になるシーンは、繰り返し頭のなかに浮かんでくるのです。子供時代の家族のなかの出来事であり、母親の後追い行動をしているシーンです。そのなかで母親はその子供を一度も振り向くことなく、自分の仕事にさっさと行ってしまいます。幼い本人はその後を追うのですが母に無視され目的を達成できないわけです。このシーンが、非常に強い悲しみとして感じられるのです。

しかし、子供のころに培った人間関係は、成人になってからそうそう変えることが難しいのです。負の部分となる人間関係を引きずりながら社会人として、あるいは大人として生活していくには、対社会的、対人間的にさまざまな問題が生じたのです。このあたりを整理し、人生の棚卸しをしようとしたことが、主訴に述べた問題解決への動機となりました。この事例は、本人の過去の「生活史」をどう乗り越えてアサーティブ行動へ向かうかを示したカウンセリングのプロセスです。なお本事例のカウンセラーは、B.グールデインクとともにTA の再決断学派を創始したM.グールディングです。

(4 )クライエントの生活史

本人は、子供時代にさまざまな問題を起こしていました。登校を渋ったり、病気になって親を困らせることもありました。教師の言うことを聞かず忘れ物をしたり、宿題をやらなかったりなどのいわゆる問題児でした。その時々には不思議と家族は一致団結し、それを本人はそばにいて見ていました。本人が健康な時は、父親は教員として、祖父はビジネスに多忙であるし、母も主婦業と農業に忙しい。時々、母方の祖母が訪ねては本人を可愛がることがありましたが、本人には、家族に守られることやいたわられるという実感がなかったようです。養育を受けていなかったという心情を打開するために取った行動が、「まとまらない家族を救助する」という救助者の心理ゲームであると考えられます。ところが、大人になってから振り返ってみると、それはずいぷんと家族に痛みを与えて、決して生産的な親子・家族関係ではなかつたと気づいたわけです。

本人は[ 人は怖いものである。だから近づくな] という人生脚本をつくりました。その本人が社会生活を送るために選んだ方策というのは、安全な環境のなかで最もらしく、ある意味でいうと錦の御旗を振りかざしながら人と近づける職業を選択することでした。それは援助職です。

援助職は、人と合法的に親密になれる仕事です。そこで被援助者と援助者とがかかおることを通して、彼は親密さを達成できたのです。しかしこれは本物とはいえず、いずれ破綻がきます。そのことに薄々気づき始めた段階で、もはやこの戦略を使うことは難しくなります。そこでこの戦略を変える必要が出てきました。 66~67 ページの逐語録を見て下さい。

事例の考察

子供は家族療法家、と言われることがあります。なぜなら、子供は家族のなかに危機状況が起こると、それを救うためにさまざまな問題行動を起こして家族の結束を高めようとするからです。例えば、家族のなかに不登校児ができるとその家族はその不登校児を中心として結束を固めることがあります。もちろんその場合は家族が健常であることが前提です。その意味で子供はさまざまな問題行動を起こしながら家族の“手当て”をしようとしているのです。

事例の本人は4 ~5 歳のころ、TAでいう「早期決断」をします。これは、幼いながら人生を渡り、サバイバルをするための戦略をつくることです。彼は「離れてまとまらない家族を上手にまとめよう」という世話役を選びました。家族をどう親密にさせるかという戦略です。

本人は、家族を救うという“メシアコンプレックス”を抱えながら救助者の役割になる心理ゲームをしてきました。自分か救済者になることで他の人に幸福をもたらそうとしますが、自分は犠牲者に陥ってしまうという悪循環の役割です。ただし、これは結果として無力感を招きます。家族にも本人にも痛みを与え、決して家族の安らぎとかだんらんにつながるものではありません。そうして、この子供は長じて1つの人生脚本をつくることになります。それは[人は怖いものである。だから近づくな]というシナリオです。

TAでいう再決断を、彼は四十の手習いを通して行いました。それは3 つあります。

1つ目は、救助者の心理ゲームを一切やらないこと。

2つ目は、自分の人生を楽しむ選択をすることで、自分が本心から楽しめることにチャレンジしていく生き方を選ぶこと。

3つ目は、人と親密になってよいのだということです。人は確かに、人との間にさまざまなすれ違いや意思の断絶を起こします。ところが自分か本音で心を開いて相手と交流することで、人との良い意味での親密さをいくらでも達成できることを学べるのです。こういう経緯が事例に含まれています。

けれども、この再決断を通してもまだ残されている課題があります。それは昔取った戦略のために受けたいくつかの古傷です。古傷はそこに刺激を受けるとショックとして響いてます。そうしますと、かつての古傷にフラッシュバックしてしまいパワーレスになってしまうことがしばしばあるのです。

そういう古傷におびえないために、過去の痛みをどのように手当てしていくかが問題なのです。これは本人にとつて自分のなかの子どもの部分を育て直しするという、TA の用語でいう自己再育児法を行うという大きな課題になるわけです。これは果てしなく終わりのないトレーニングでもあります。意識して自分自身が自律(立) する道に向かうことは、この古傷を完治させる道程でもあります。本人は、この道程を選択し、カウンセリングを受けたのです。