ものつくり大学学長 野村東太氏インタビュー モノの命を感じ取り、 モノに命を吹き込み、 自ら創る人材を育てる

埼玉県行田市にモノづくりを標榜する大学がある。その名からして「ものつくり大学」。全体の授業のフ割を実習に当て、技能と技術の習得に時間を割く。ほかにないユニークな大学の理念は何か、また、どういう人材を育てようとしているのか。野村東太学長に聞く。

若者の歯車化かモノ離れの原因

ものつくり大学の開学の理由は、もちろん、日本にモノづくりの大切さが再認識されているからである。

世の中に、実際に手を動かし、道具や機械を使ってモノをつくる職人の後継者がいなくなってきた。職人が途絶える危機に、まず「これは大変だ」と中小企業の経営者が言い始めた。続いて、大企業も足元の中小企業がぐらつき出し、「大変だ」と言い始めた。ここで初めて、モノづくりの後継者を育成する必要性が認識されてきた。

ただ、中小企業も大企業も、その多くは従来型職人の後継者を養成することを考えていた。これは、ものつくり大学の理念とは大きく異なる。そもそも、多くの企業が指示通りに働く従順な職人を要求したことが、若者のモノづくり離れを引き起こしたと思われるからである。

これまで大企業は企画を出し、それを具体的なモノにする手足を中小企業に求めてきた。企業は指示命令を素早く正確にモノにするのが職人の仕事と見なしてきた。その結果、モノづくりの現場で働く若者は、大量生産の効率化を図る企業の分業体制のなかで、一つの歯車になってしまった。

中小企業で働く若者には、親会社がどんな目的でつくるモノを企画し、そのつくり方を考え、どう販売し、どう消費者に使われるのか、そんな一連の流れが見えていなかった。例えば、「今日はこの図面のこういった部品をつくれ]「精度はこれくらいでっくれ」。そう言われ、1週間後にはまた別の図面で違う部品をつくらされる。

これでは自分の仕事に使命感や達成感が生まれてこない。当然、自己実現の意欲も出なければ、責任感も生まれない。モノづくりに一番大事な、つくるモノに愛着を感じ、モノに「つくり手」の命を吹き込むことがなくなり、その場限りのモノづくりになってきたのである。

分業体制による大量生産は、長年にわたってモノの欠乏に苦しんできた私たちに幸をもたらした。しかし、均一で短命な標準品のモノあふれは、消費者からは生産者の顔が見えない無責任なモノあふれに変わり始めてきた。

ものつくり大学では、学生はモノに命を与えることを学ぶ。そのためにまず、モノの命を感じるところから始める。

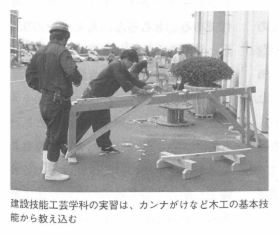

例えば学生が建設技能工芸学科に入ると、まずやることは、カンナを砥ぎ、カンナをかけることだ。一人前の職人のように真っ平らにすべすべに面をつくることはできないが、本のぬくもりを感じ、それぞれの本には違った命があることを体得することが大切なのだ。木の命はどういうものかを感じるのが、ものつくり大学の教育の端緒である。製造技能工芸学科では、鉄やアルミの命を感じることから始まるのも同じことである。