新連載 はじめに夢ありき 第1 回 人事は経営理念の旗を振れ

ブレークスルーによって新しい価値を創出し続ける。21世紀の日本企業に必要なのは、このような新しいタイプの持続的成長である。企業の成長を支える源泉は、まさに「人材」。では人事・人材開発部門は、こうした人材の育成や活用に対して、どのように寄与できるのか。21世紀型企業のなかで求められる役割とは? 本田技研で培った体験と想いを交えながら、人事・人材開発の今後のあり方について、具体的なヒントを提示していきたい。

「失われた10 年」とはどんな10 年だったのか

失われた10年。バブル崩壊以降の10年から15年間を、このように表現するのをよく耳にする。1980年代後半から90年代初頭のバブル景気は、50年代半ばからはじまった高度経済成長期の延長上にある。「失われた10 年」とは、右肩上がりの経済成長期の成長感をいつまでも取り戻せない、そんな気分から生まれた表現だろう。

しかし私は、この期間は日本の企業にとって必要な時間だったのではないかと考えている。戦後、日本企業は欧米企業に「追いつけ追い越せ」と邁進してきた。ところが80年代に世界のトップランナーとなったとき、われわれは大きな問題に直面した。追うべき背中をなくした瞬間から、トップランナーとしていかに走るかを、自分たち自身で考える必要に迫られたのだ。

その意味で失われた10年とは、次の新しい時代への移行期である。日本企業が21世紀に向けて新しいものをつくり出していく、そういった本質的な体質転換に必要な期間だったのだ。もちろん、個々の企業によって短期間で体質改善に成功した企業もあれば、長くかかっている企業もある。いずれにせよバブル崩壊後、日本企業は企業のあり方に対する根本的な見直しを迫られたといえる。

問題解決型企業から理念先行型企業への転換

では世界のトップランナーとなった日本企業に必要とされたものとは何だったのだろうか。

80年代に日本を世界のトップに押し上げた強さの源泉、それは、目の前の問題や潜在的な問題を一つひとつ丁寧に解決し、強い体質をつくり上げる、その積み重ねである。戦後の40年から50年間は、このような「問題解決型企業」が日本を牽引した時代だ。

問題解決型企業の代表例は、言うまでもなくトヨタである。品質、コスト、デリバリーといったあらゆる側面について、改善と問題解決を積み重ねたすばらしさ。そのレベルを世界レベルにまで引き上げることで、トヨタは日本を代表する世界的企業になった。

しかし、トヨタをはじめとする問題解決型企業は、世界のトップランナーとなったときにある問題に直面した。それは、自分たちが目指すものを自分たちで設定するという課題である。それ以前の日本企業は、欧米企業を目指して進んでいけばよかった。ところが彼らと肩を並べたとき、企業として持続的成長を続けるためには、進むべき方向性や目指すべき価値を自ら掲げることが求められた。そしてその価値を社内・社外両方に向けて発信し、浸透させる。これができた企業とできなかった企業の間に、現在見られる「差」が生まれたといえる。

「問題解決型企業」から「理念先行型企業」への転換。90年代、バブル崩壊以降におきたのは、企業の体質を根本的に転換する作業だったといえる。

創業者までさかのぼってDNAを見つけたトヨタの試み

「理念先行型企業への転換」という課題を考えたとき、最も重要になってくるのは企業理念である。個々の企業が、企業理念をどのように捉え、位置づけているか。それが企業の現在の位置と同時に、今後のあり方を占う要因となり得るといっても過言ではない。

例えば先ほどあげたトヨタだが、90年代以降のトヨタは、この課題を意識し、変わってきた企業の代表例でもある。90年代後半、トヨタの経営陣には明確な意思があったに違いない。今後グローバルな企業として展開していくには、「問題解決型だけではダメだ」。トヨタの理念を掲げ、「すべてのステークホルダーと共有しながら企業をつくっていこう」。「経営理念は企業の成長の原動力である」との認識を、そこに読みとることができる。

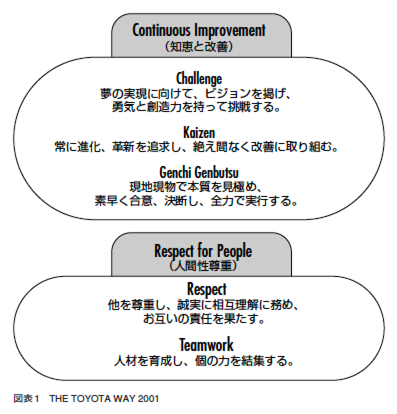

この認識に立ってトヨタが行ったのは、創業者の豊田佐吉までさかのぼり、自社のDNA と価値を見つける作業である。それが結集したのが01年に発表された「THE TOYOTA WAY 2001」だ(図表1)。トヨタの経営の価値観とモノづくりについての思想を、世界中の従業員と共有することを目的につくられたもので、まさに創業以来受け継いできたトヨタのDNA ということができる。