特集がもっとわかるHRD 用語辞典

今月のテーマ:教育効果測定

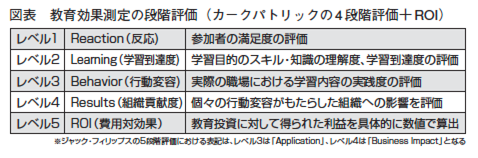

■カークパトリックの4段階評価

教育効果測定の第一人者、米国ウィスコンシン大学名誉教授のドナルド・カークパトリックが1959 年に提唱した、教育効果を測定するためのモデル(図表)。研修などの教育効果を大きく4つのレベルに分けて達成度合いを見るもので、現在、教育効果測定の現場で最も広く利用されている。

レベル1ではアンケート、レベル2では筆記・実技テスト、レベル3では本人・上長に対する追跡調査と周囲へのヒアリングが行われる。レベル4では、売り上げや離職率など、教育実施のきっかけとなった数値の変化を見るが、どこまでが教育の影響かは判断し難いため、現場の上長へのヒアリングなども合わせて行われる。