「満足度」から脱却するために

改めて考えたい研修効果の“見える化”とは

人材を育成するため、教育施策のなかで重要な役割を担うのが研修といえるでしょう。しかし、研修で学んだことは、本当に現場で実践され、成果に結びついているのでしょうか。

どのようなプロセスで、どのような視点で研修を評価していけばよいのか。研修を最大限、組織と人材の成長につなげるためにはどうすればよいのか。『「研修評価」の教科書』著者の島村公俊氏と、研修体系や研修評価の改革・分析を行ってきた旭化成様にお話をいただき、成長にコミットする研修のための評価方法をセミナー参加者とともに考えていきます。

こんな方におすすめ

人材育成、育成施策、研修等のご担当の方

人材育成、育成施策、研修等のご担当の方 研修の効果測定の仕方、具体的な指標やツールにお悩みの方

研修の効果測定の仕方、具体的な指標やツールにお悩みの方

登壇者プロフィール

島村公俊(しまむら きみとし)氏

三橋明弘(みつはし あきひろ)氏

セミナー動画

本セミナーを動画でご視聴いただけます。

ログイン後、すべての動画をご視聴いただけます。

セミナーレポート

本セミナーをレポート形式にまとめております。

ログイン後、すべてのレポートをお読みいただけます。

1部 「満足度」から脱却するために

改めて考えたい研修効果の“見える化”とは

講師ビジョンの代表の島村と申します。

私は、実は最初の入社が日本能率協会マネジメントセンターでした。2001年のことです。その後、ボーダフォンという会社に転職をしたのですが、会社が3日で買収されソフトバンクとなり、その後、約10年間お世話になりました。ソフトバンクでは、ソフトバンクユニバーシティでの研修の内製化に携わり、100名を超える社内講師陣の講師として育成支援に尽力しました。また、新入社員を育てるエルダー(OJT指導員)教育にも携わり、早期戦力化にも携わりました。その後、2015年に講師ビジョンを設立しました。会社は今ちょうど10年目ということで、多くの企業様に大変お世話になっているところです。

今日は、立教大学中原淳先生との共著『「研修評価」の教科書』や『「研修転移」の理論と実践』のエッセンスを軸に、前後半に分けて2章立てでお話ししてまいります。

●第1章 満足度を測るから“行動”を測るへ

講演テーマに「満足度から脱却する」とありますが、ご参加されている皆様は研修評価について詳しい方からそうでない方までいらっしゃると思います。そこで、「満足度」という指標について、まず確認したいと思います。

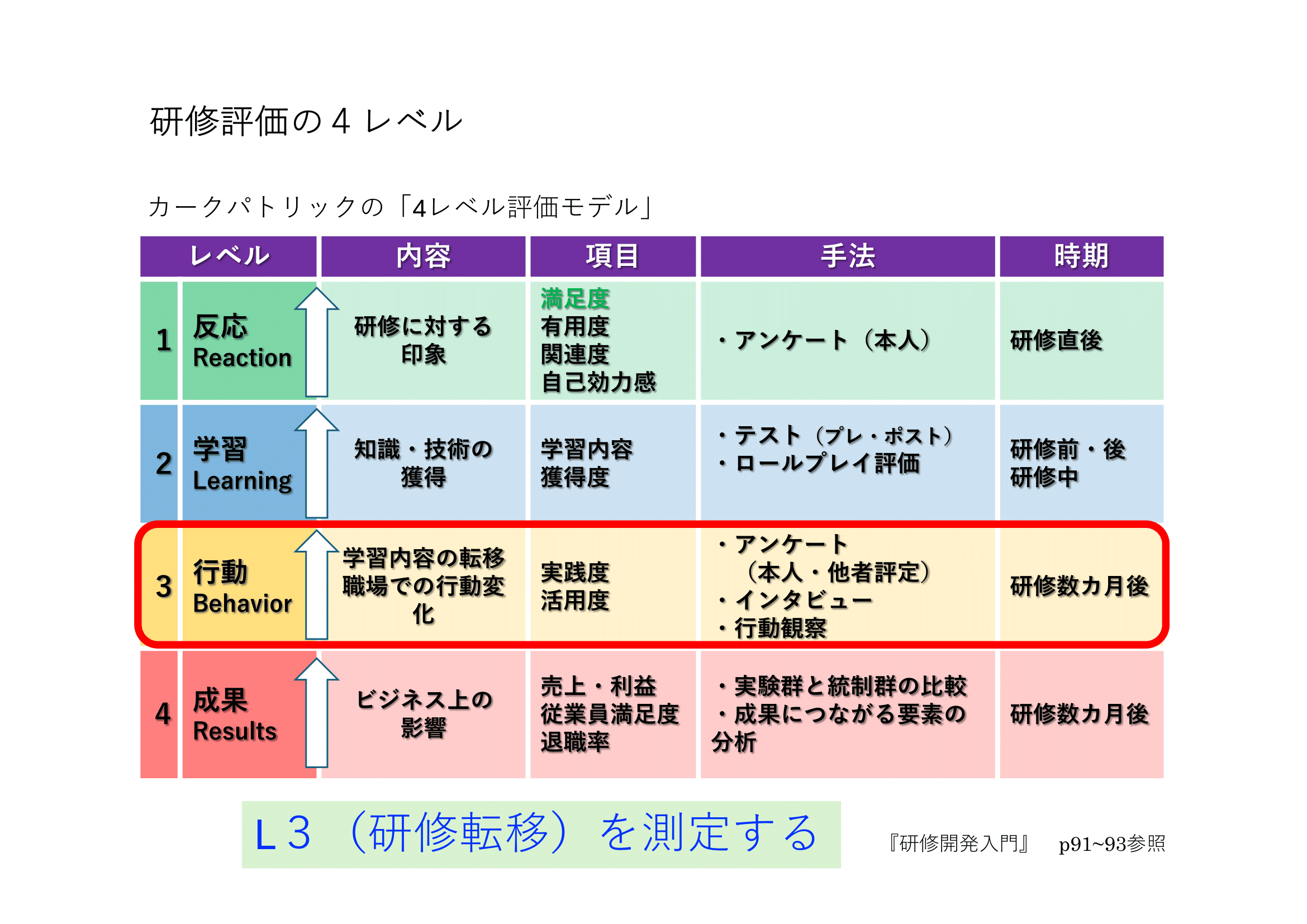

ご存知の方も多いと思いますが、これはカークパトリックの4段階評価モデルです(図表1)。レベル4が「成果」。その成果に基づいた行動を測るのがレベル3の「行動」。行動に求められる知識や技術を獲得するのがレベル2の「学習」、そして、研修に対する印象を見るレベル1の「反応」という内容です。この反応に「満足度」という指標がありますので、多くの皆様は、この「満足度」という指標で研修アンケートを取られているのではないでしょうか。経年でアンケートを取っていくことで、満足度の変化を見たいという方も多いのではないかと思います。

今回、事前アンケートにご協力をいただきましたが、この「満足度」を、レベル3の「行動」という観点でアンケートを取っていきたいという声を多数いただきました。ただし、「負荷がかかりそうだ」というお声もありました。いずれにしろレベル3に対する関心が高いということがよくわかりました。この学んだことを職場で行動に移したかどうかを測定することは、別の表現で「研修転移度を測る」ということになります。

では、研修転移とは何か。『「研修転移」の理論と実践』では、研修転移とは、「研修で学んだことが仕事の現場で一般化され、役立てられ、かつその効果が持続されること」です。一般化とは、「研修で学んだことを現場で活用すること」。持続とは、学んだことを一回やればいいのではなく、ある一定期間、持続することです。つまり、学んだことが職場で確実に実践され、それが持続していく。この状態を「研修転移」とよんでおり、それをしっかりと計測しようということです。

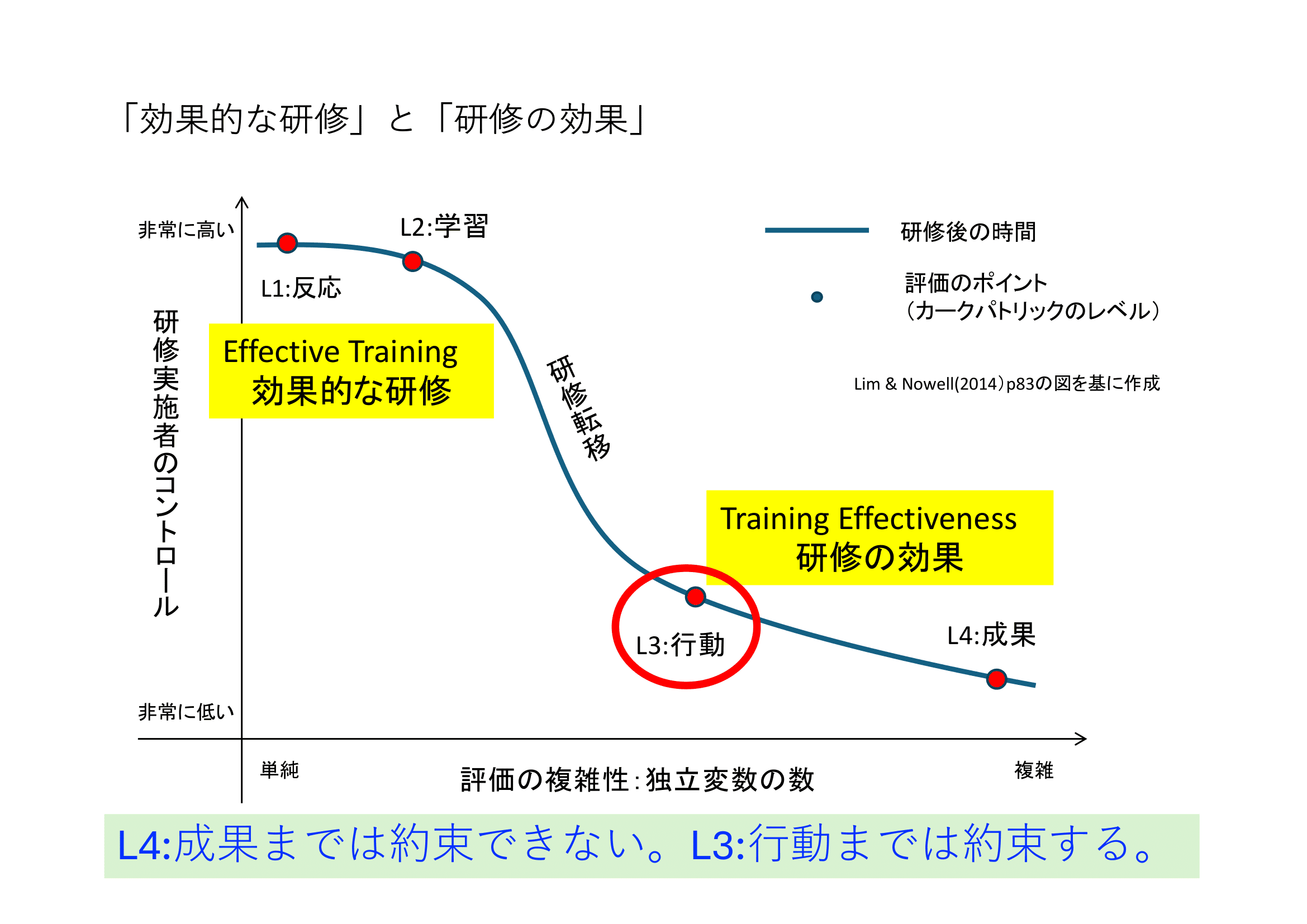

図表2は、効果的な研修と研修の効果を表したものです。縦軸は、研修実施者がどれだけ研修をコントロールできるのかという軸です。上はコントロールが高く、下は低いことを表しています。横軸は評価の複雑性、独立変数の数という視点が書いてありますが、カークパトリックの4段階評価モデルのL1からL4がプロットされています。L1(反応)とL2(学習)をEffective Training(効果的な研修)としていますが、これは、講師がコントロールしやすい状態です。講師が頑張れば、レベル1や2の反応が得られやすくなります。しかし、L3(行動)を測りたい場合、これは研修実施者の縦軸のところが低い、つまり講師があまりコントロールしきれない部分であるということです。

学んだことを職場で実践できるかどうかは、参加者の職場の環境や、上司の協力など、いろいろな変数で決まります。よって、それらを研修の実施者がコントロールするのは難しく、行動の計測自体が難しいことだと考えられます。そして、さらに難しいのはL4です。書籍では、研修による効果は、成果までは約束できないと謳っています。

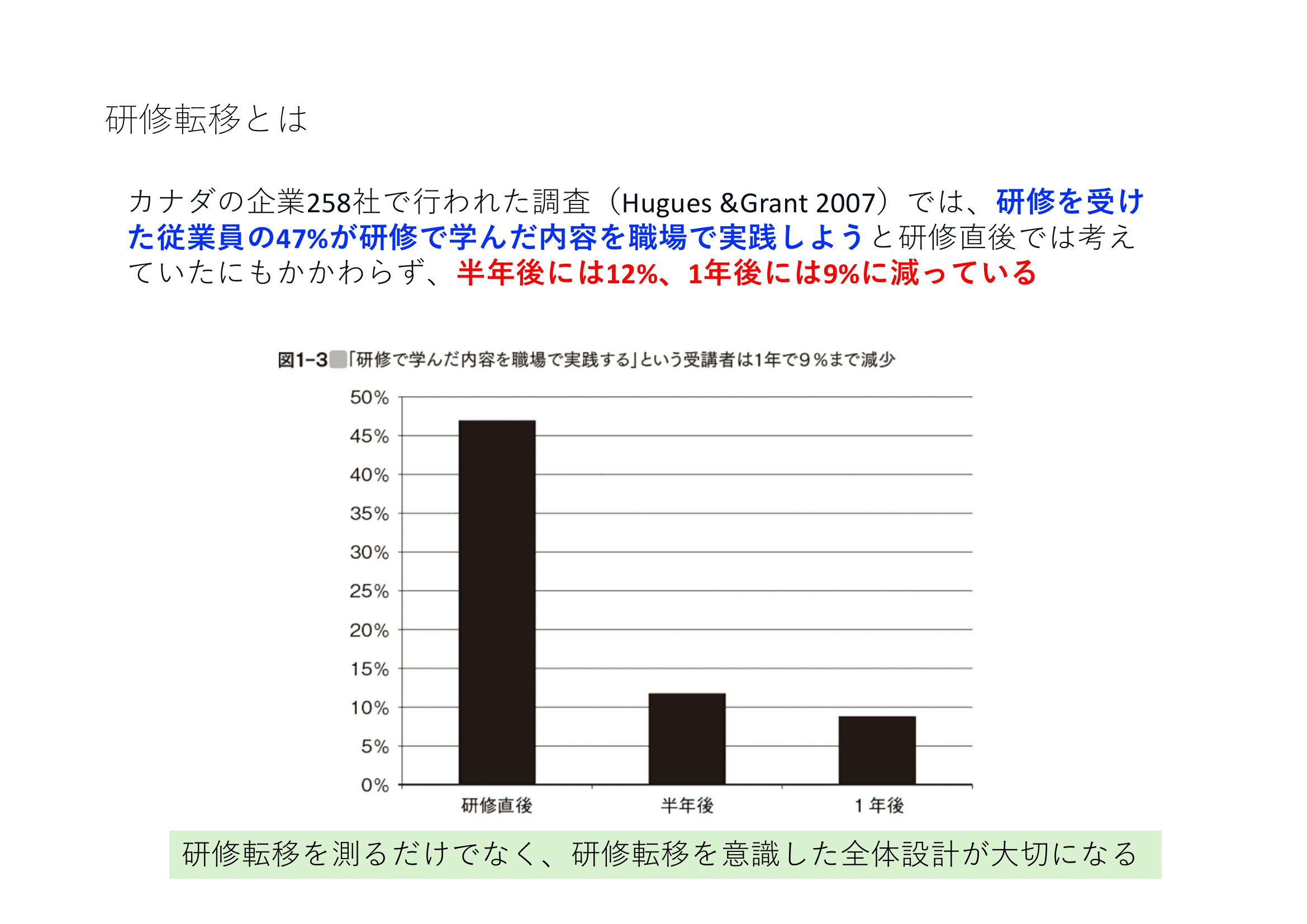

カナダの企業258社で行われた調査によると、研修を受けた従業員の約半数が研修で学んだことを職場で実践しようと考えたにもかかわらず、半年後に同じように考えた人の割合は12%に落ち込み、1年後には9%まで減ったということです(図表3)。こうした結果から、アンケートで行動を測るのはいいのですが、時間の経過とともに評価が落ちてしまうとわかっているのなら測りたくない、見たくないとなってしまう可能性があります。研修自体を「行動」が継続するような設計にしていかないと、測っても良い結果が出ないということになりやすいため、取り組みが頓挫しやすくなります。ですから、本取り組みは、慎重に取り組む必要があるのです。

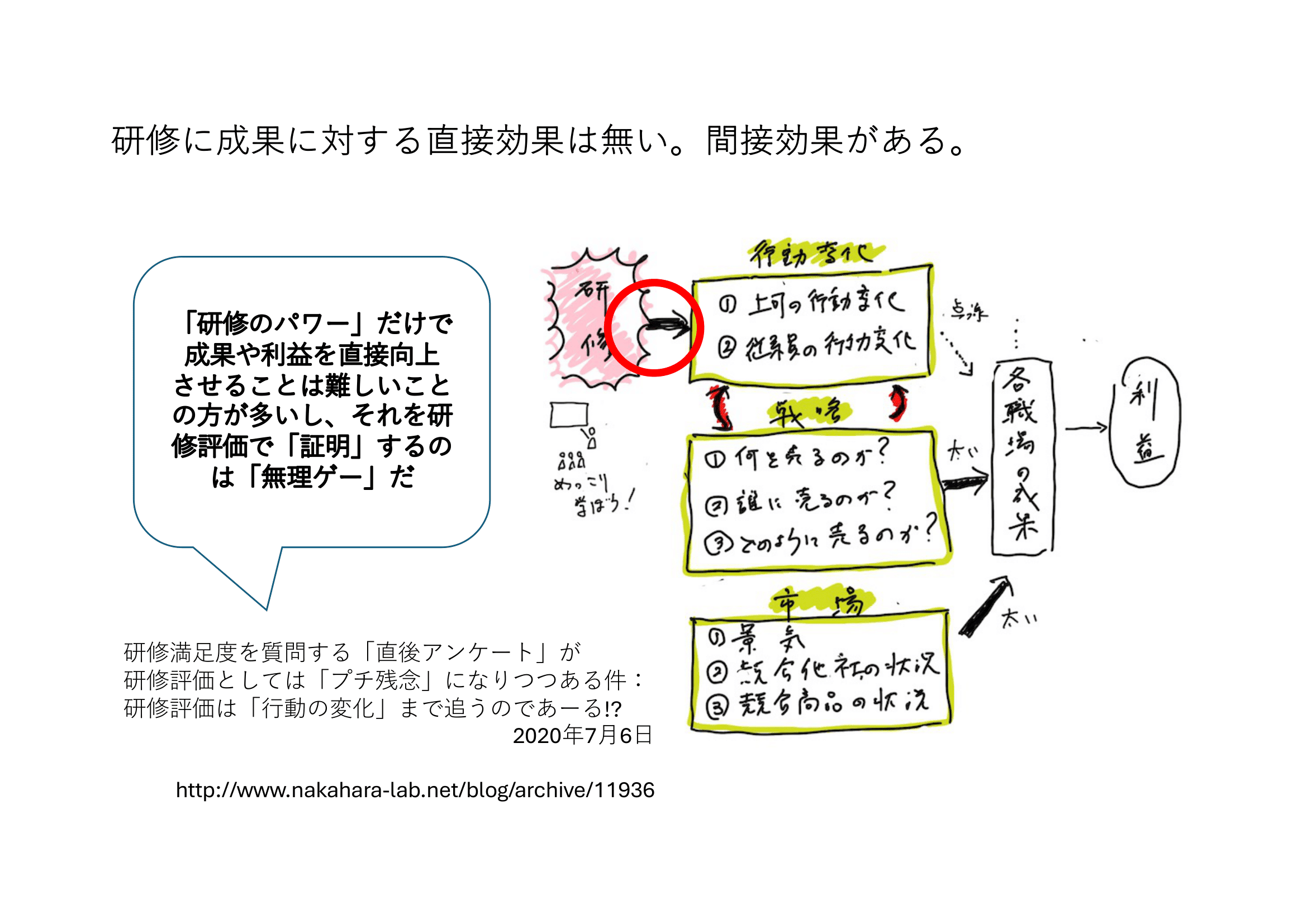

図表4は、中原淳先生のブログから拝借したものですが、研修には成果に対する直接的な効果はなく、間接効果がございます。この図では「各職場の成果」の先に利益があり、各職場の成果を出すためには、戦略、市場、行動変化などが影響するとしています。また、市場、景気、競合他社の状況、競合商品の状況も職場の成果につながるとしています。さらに、何を売るのか、誰に売るのか、どのように売るのかという戦略も各職場の成果という意味で非常に関係性が深い。そして、戦略を実現する上司の行動の変化や従業員の行動の変化も戦略と密接に関連しています。これらの行動変化が各職場の成果に一定の効果を与えていることがわかりますが、この行動変化に対して研修は寄与することができるわけです。ですから、研修は、利益や成果に直接影響を与えているわけではありません。これは、研修というアプローチは、成果を測るところまでは難しいけれども、成果に基づく行動まではしっかりと責任を持とうというメッセージでもあるのです。

成果までは約束できないけれども、行動の変化までは約束したい。そのためには参加者の皆さんの職場での行動をどう促すかという転移促進を丁寧に進めたいわけです。そして、約束したのであれば、職場で本当にやってくれたのかをある程度継続的に確認したい。これを「転位測定」といいます。そして測定した結果をもとに評価し、その研修を続けていくかどうかを意思決定する。これを総括的評価とよんでいます。

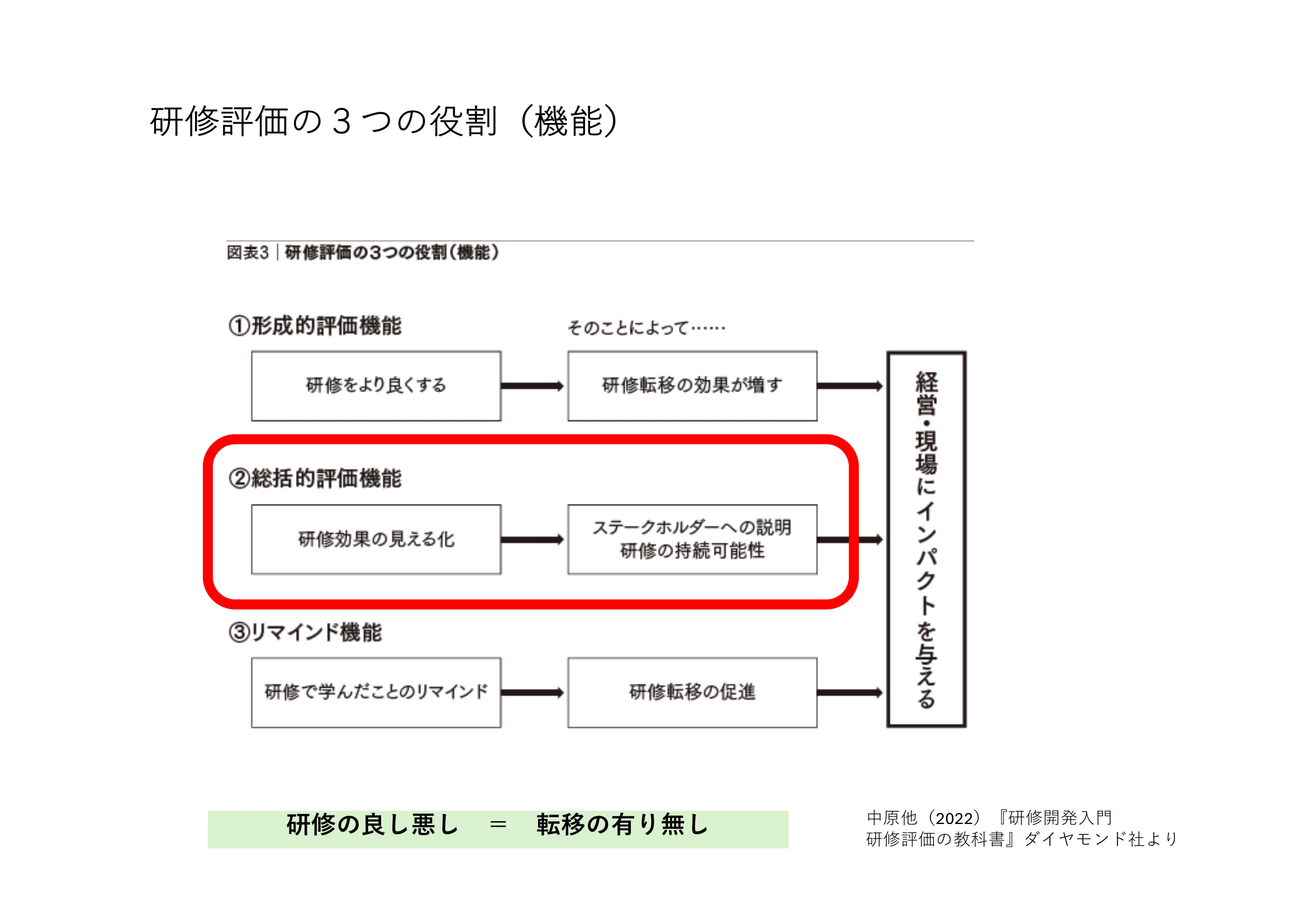

このようにL3の行動を測定することに対して、どう感じたでしょうか? 研修評価について、書籍では3つの役割・機能があるとしています(図表5)。1つはコンテンツをよりよく改善するために評価をする形成的評価機能。2つめの総括的評価機能は、ステークホルダーへの説明と、部署での研修の持続可能性を問うために評価をする機能です。3つめのリマインド機能は、アンケートをお取りすることで、回答しながら学習をリマインドさせるという意味もあります。アンケート自体は主管部門サイドの意図ですが、参加者側からすると、それに回答しながら学習内容を思い出せるという意味があります。それがリマインドになって研修転移を促進するのです。この3つを改めて押さえてほしいと思います。

L3の行動に着目し、研修転移を測定するわけですが、研修直後はもとより、1カ月後、場合によっては3カ月も測ることになります。これを「全部の研修に適用するの?」と思われた方もいらっしゃると思います。現実的には、オペレーションの負荷もかかるので、全ての研修を転移までは追えないはずです。どの研修についてレベル3の行動変容まで追いかけるのかを決める必要があると思います。このあたりについては、旭化成の三橋さんからもお話があるかと思いますので、ご参考になさっていただければと思います。

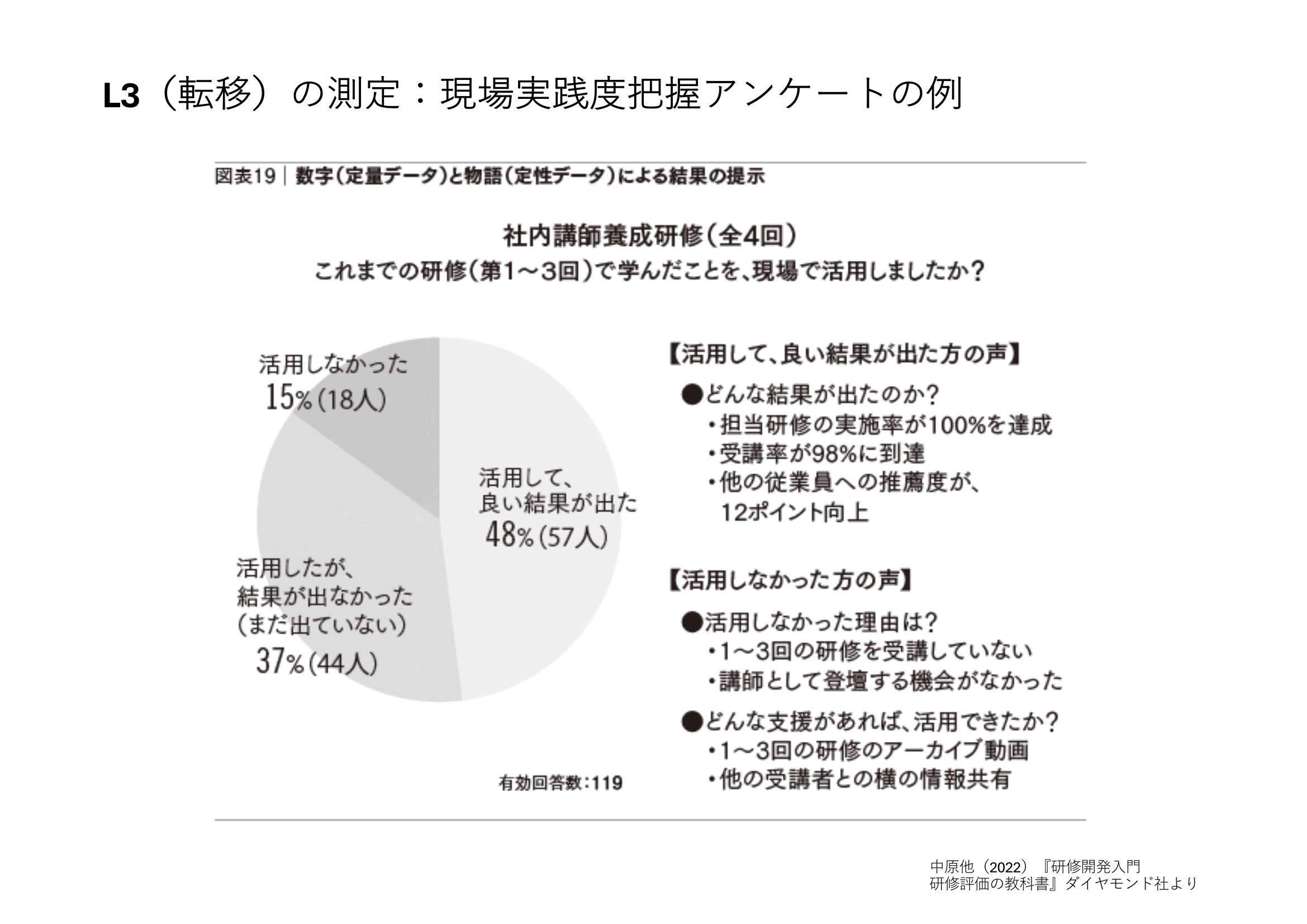

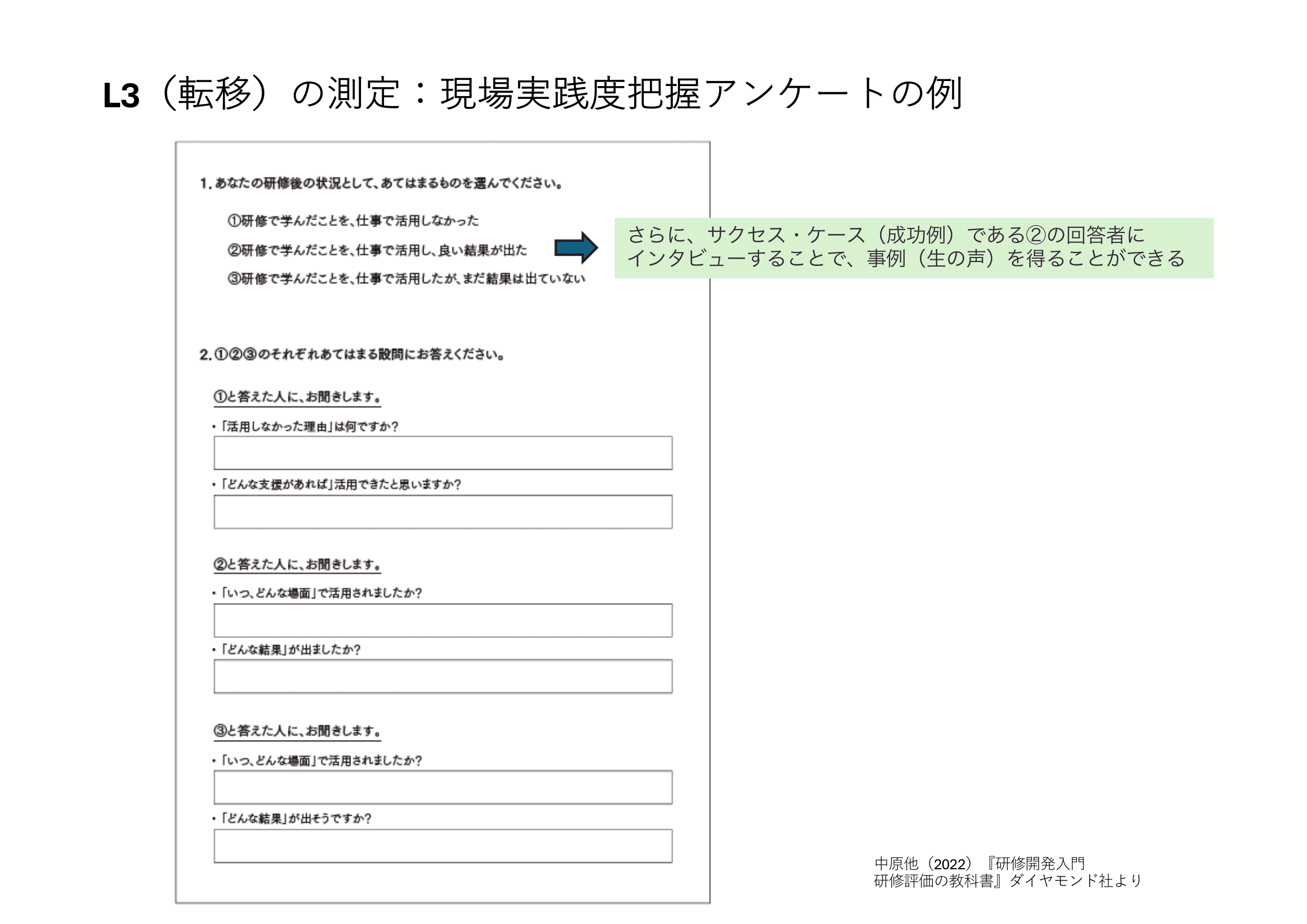

我々は研修評価について、ミニマム、スタンダード、プレミアムという3つのコースを用意していますが、スタンダードコースでの「現場実践度の確認」がL3を追いかけていくものになります。図表6は、社内講師の養成研修・全4回について、実際にL3の観点で聞いてみた時のものです。具体的には、「あなたの研修の状況として当てはまるものを選んでください」という設問で、①研修で学んだことを仕事で活用しなかった、②研修で学んだことを仕事で活用して良い結果が出た、③研修で学んだことを仕事で活用したがまだ結果は出ていない、という回答がパーセンテージで出ています。①の「活用しなかった」という人には、その理由として「どんな支援があれば活用できたと思うか?」ということも聞きます。②の「活用して良い結果が出た」という人には、「いつ、どんな場面で活用したか?」や、「具体的にどんな良い結果が出たか?」についても書いてもらいます。③の「まだ結果が出ていない」という人には、「今後、どんな結果が出そう?」というように聞いていきます。

特に結果が出たという②の回答をいただいた方が大切で、具体的にどんな良い結果が出たのかを実際にインタビューして生の声を集めていく。これがサクセスケースです。ということで、プレミアムコースは生声ヒアリング、濃いストーリーとして数値とストーリーをセットで聞く。このようなアンケートを取ることで、サクセスケースにどんなものがあるかの目星をつけられるので、ぜひ試していただければと思います。

●第2章 L1の満足度以外の指標を試そう!

とはいえ、実際に、レベル3の行動をとるのも大変そうだというお声もあろうかと思います。第2章は、レベル3を試す前に、レベル1の満足度以外の指標を試そうという趣旨です。ミニマムコースの直後アンケートについて、満足度以外の指標でも測ってみようという点をお話しします。「満足度を脱する」というのが今回のテーマですが、有用度、関連度、自己効力感という3つを我々は大切にしています。この3つが高いと、研修転移につながることがわかっています。今日は関連度と自己効力感についてご紹介したいと思います。

まず関連度です。これは使う場面と学ぶ内容、場面が似ているほど使いやすい。研修転移には、近転移と遠転移がありますが、学んだ内容と職場での仕事内容が近いのが近転移、つまり、職場で活用しやすい、実践に移しやすいということです。研修転移が起きやすい研修の中身にすることで、職場でも実践しやすくなるのです。

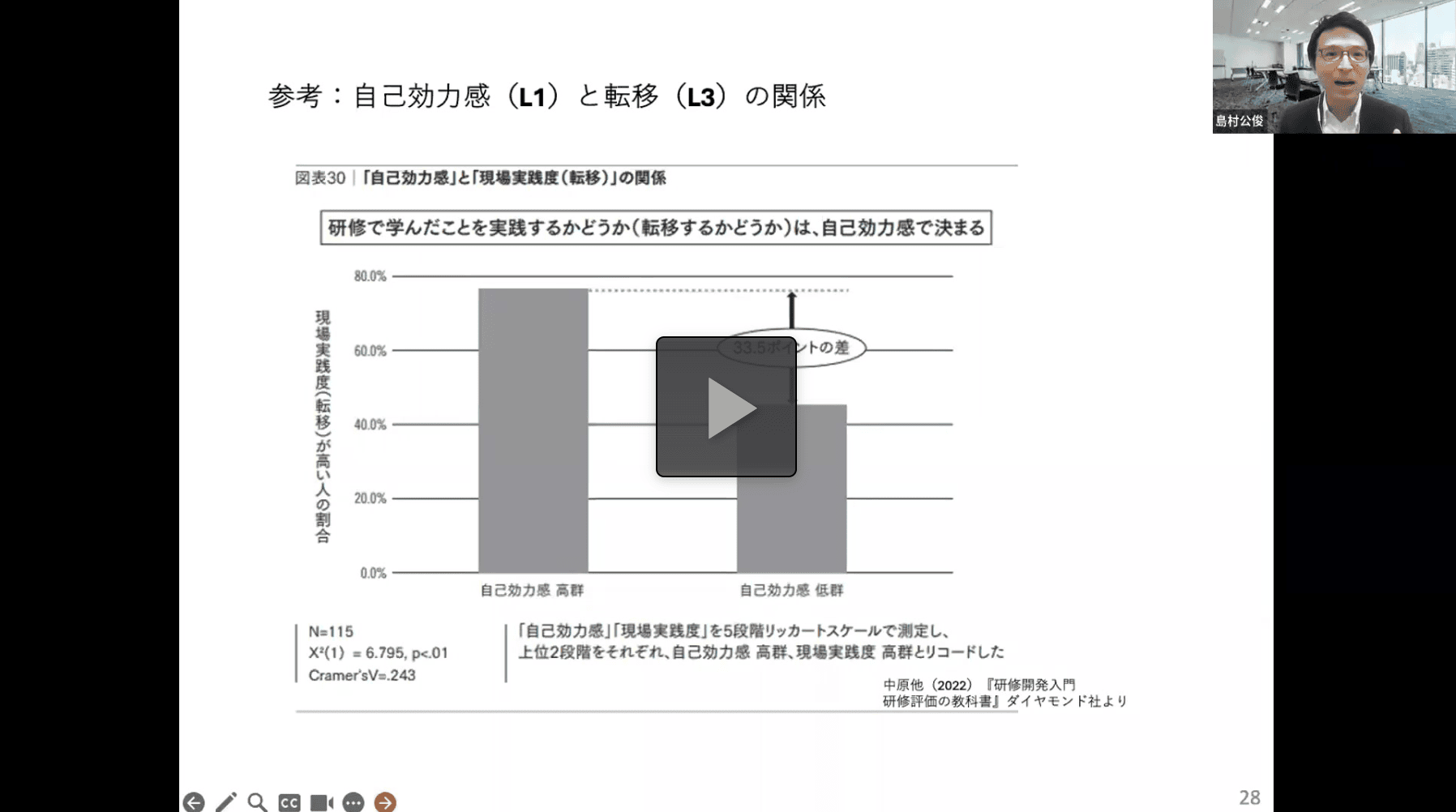

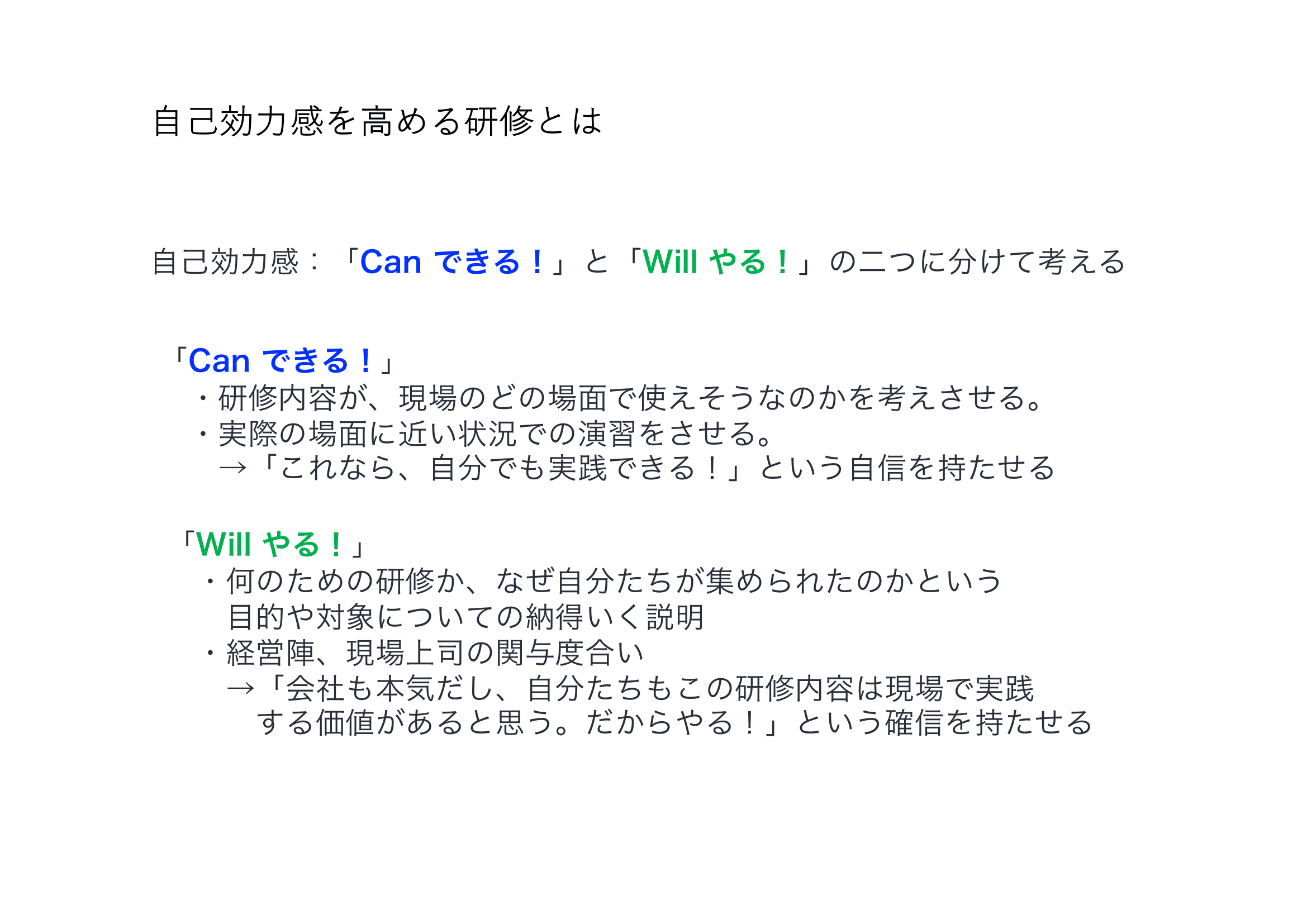

研修で学んだことを職場で活用できると思う感覚のことを自己効力感といいます。この自己効力感が高いと研修転移が促進されやすくなります。自己効力感のなかには「Can:できる」と「Will:やる」の2つのニュアンスがあります。

自己効力感の高い人の方が、現場実践度が高いことがわかっているので、研修直後にアンケートを取ります。レベル3までは追いかけることが難しい場合において、レベル1のアンケート直後に自己効力感の設問で、自己効力感の数値結果が高ければ現場実践度も高いという相関が見て取れます。これを根拠に満足度から脱却する一つの指標とすることも有効だと思います。実際には、「この研修は自分の仕事に関連していると思う」「この研修は自分の仕事に役立つと思う」「この研修で学んだことを自分の仕事で活用できると思う」という3つの設問を聞いています。

実際には、数字はなかなか伸びづらいので、自己効力感が高まるような研修設計をしておく必要があります。Can(できる)というのは、研修内容が現場のどの場面で使えそうなのかを考えさせることで「できる」という気持ちにさせます。また、実際の場面に近い状況での演習をさせていくことで、「これなら自分でも実践できる」という自信につなげることができるので、「できる」という感覚を持たせるような設計をしていくことが必要です。

Willに関しては、「何のための研修なのか」「なぜ自分たちが集められたのか」という目的や対象について納得のいく説明があることで、「やろうじゃないか」という気持ちになります。経営陣や現場の上司の関与度が高いと、「会社も本気だし自分たちも研修内容を現場で実践する価値があるだろう」と思ってくれる。つまり確信を持たせることができるのです。自己効力感が高いと研修転移を促進させることができるわけなのですが、簡単に自己効力感の数字が高まるわけではないので、「やればできる」「やってみよう」という気持ちにさせるための研修にプログラムの中身を変えていく必要がありますし、講師もそのようなリードをしていく必要があります。研修の設計も研修をリードする講師の進め方も自己効力感が高まるようにアップデートしていくことが大切になってきます。

簡単ではございますが、レベル3の行動の変化、研修転移を測定するという話、それに基づくレベル1では自己効力感を問うということも研修転移につながるという話をさせていただきました。この考え方をもとに、旭化成さんから、続きのお話を聞いていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。

2部 ~改めて考えたい 研修効果の“見える化”とは~

人財開発施策の効果検証の取り組み

●自己紹介と会社概要

島村さんのお話を聞いて非常に勉強になりました。弊社でどこまでできているのか、やや不安になりましたが、事例に基づいたお話をしていきたいと思います。弊社では人財開発施策の効果検証の取り組みを始めたばかりですので、中間報告的に聞いていただければと思います。

簡単に自己紹介をさせていただきます。私は2019年に人事部人財・組織開発室に赴任しました。それまではエレクトロニクスのHRBPの責任者を務めており、当時からいろいろな施策を立ち上げて導入してきました。例えば組織開発、キャリア支援施策、マネジメントにおけるコーチングの導入などを行ってきました。

私は入社後、B to Cのヘーベルハウスの営業を担当し、その後、長く人事を担当しています。最近は一対一のキャリアコンサルティングを数多く行っています。社内・社外問わず様々な年代の方の相談に乗ることが多く、また、ストレングス・ファインダーのフィードバック、コーチングも行っています。

簡単に会社の紹介をしますと、旭化成という会社は創業百年を超えて、全世界で約5万人が働いている企業グループです。化学を中心にしたマテリアル領域、住宅・建材領域、そしてヘルスケア領域という3つの事業領域があります。それぞれ、ビジネスモデルが大きく違う領域を持った珍しい会社だと思います。

●人財施策の効果検証の考え方

ここから本論ですが、今日は、効果検証の考え方や経緯を最初にお話しして、その後、今取り組んでいることについて4つほどご紹介をさせていただきたいと思います。

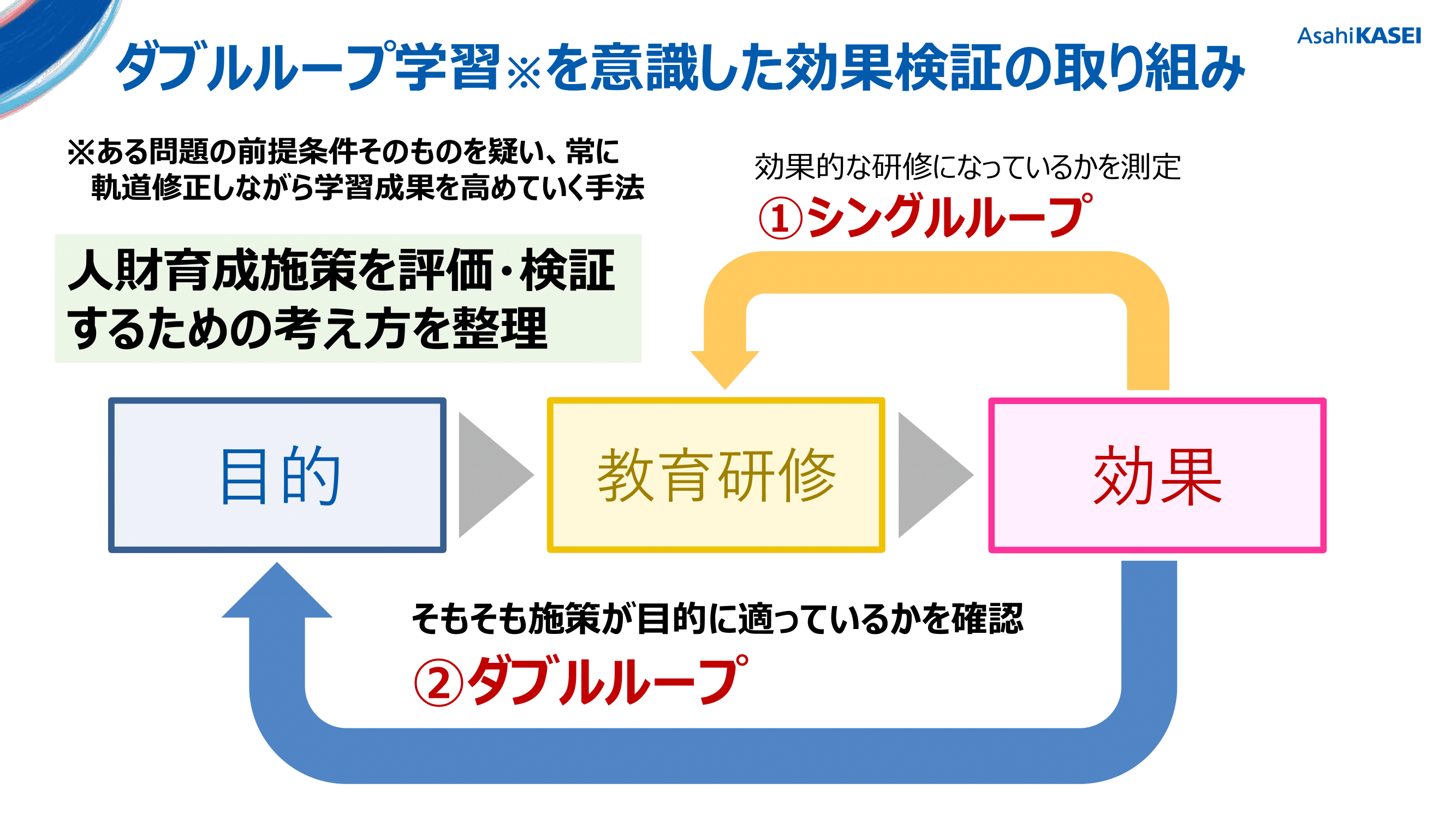

2021年度頃、当時の人事担当役員から呼ばれて、いろいろとディスカッションをした際、研修単体の効果は測っていても、ダブルループ学習にはなっていないのではないかという指摘がありました。ダブルループ学習とは、ある問題の前提条件そのものを疑って常に軌道修正しながら学習効果を高めていくという考え方ですが、現状はシングルループしかしていないのではないかと。施策が本来の目的に適っているかどうかの把握もセットで行ってほしいと言われまして、そこから2022年度にかけて、シングルループは満足度など事後アンケートで測りながら、いろいろな検証の仕方を試行錯誤しているというのが現状です。

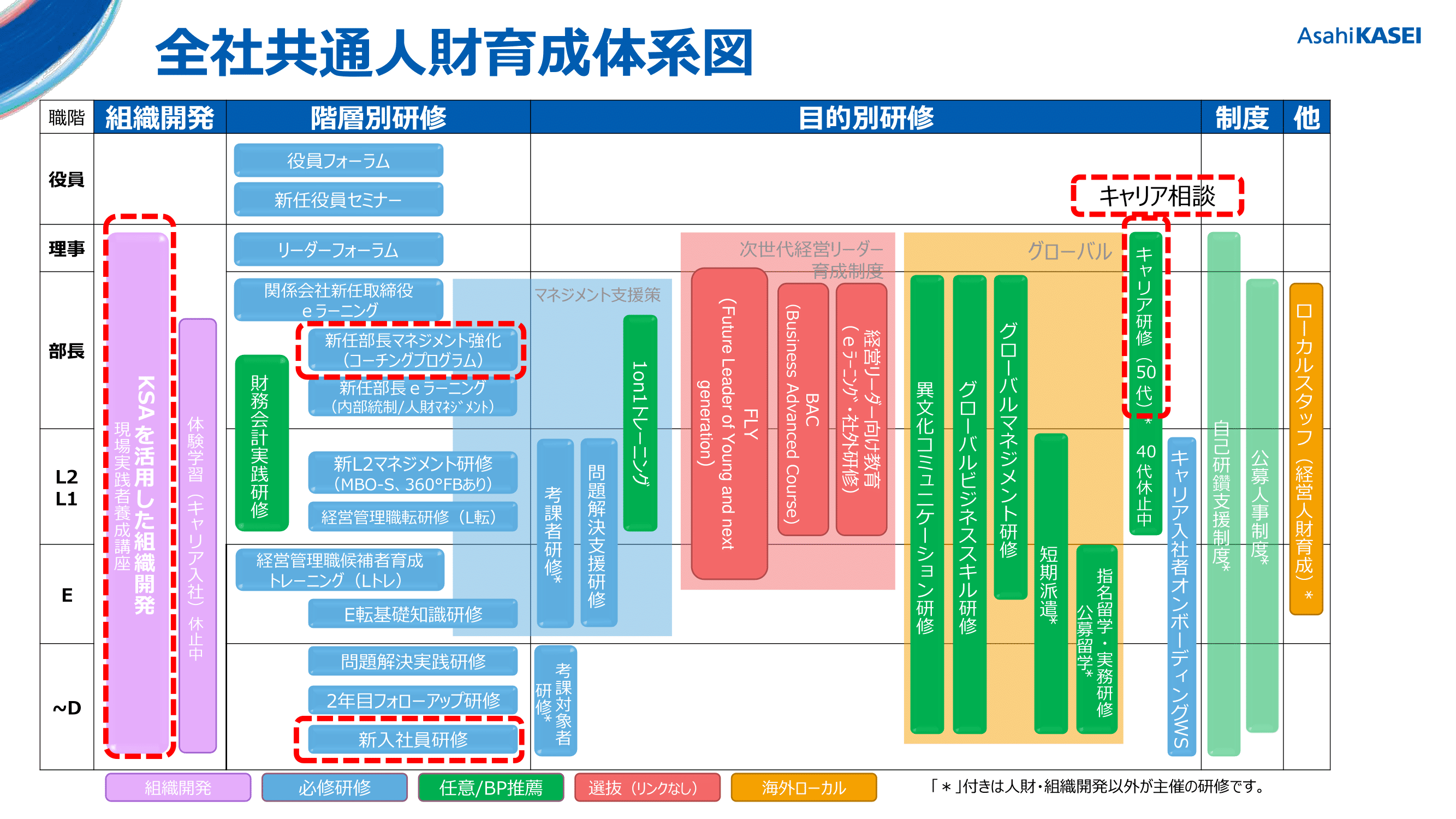

図表2が現在のグループの人財育成体系図です。いろいろな施策がありますが、今日ご説明するのは、①組織開発系のトレーニングに関するもの、②新任の部長マネジメントのプログラムに関するもの、③新入社員絡みのもの、そして④キャリア相談やキャリア研修に関するものです。

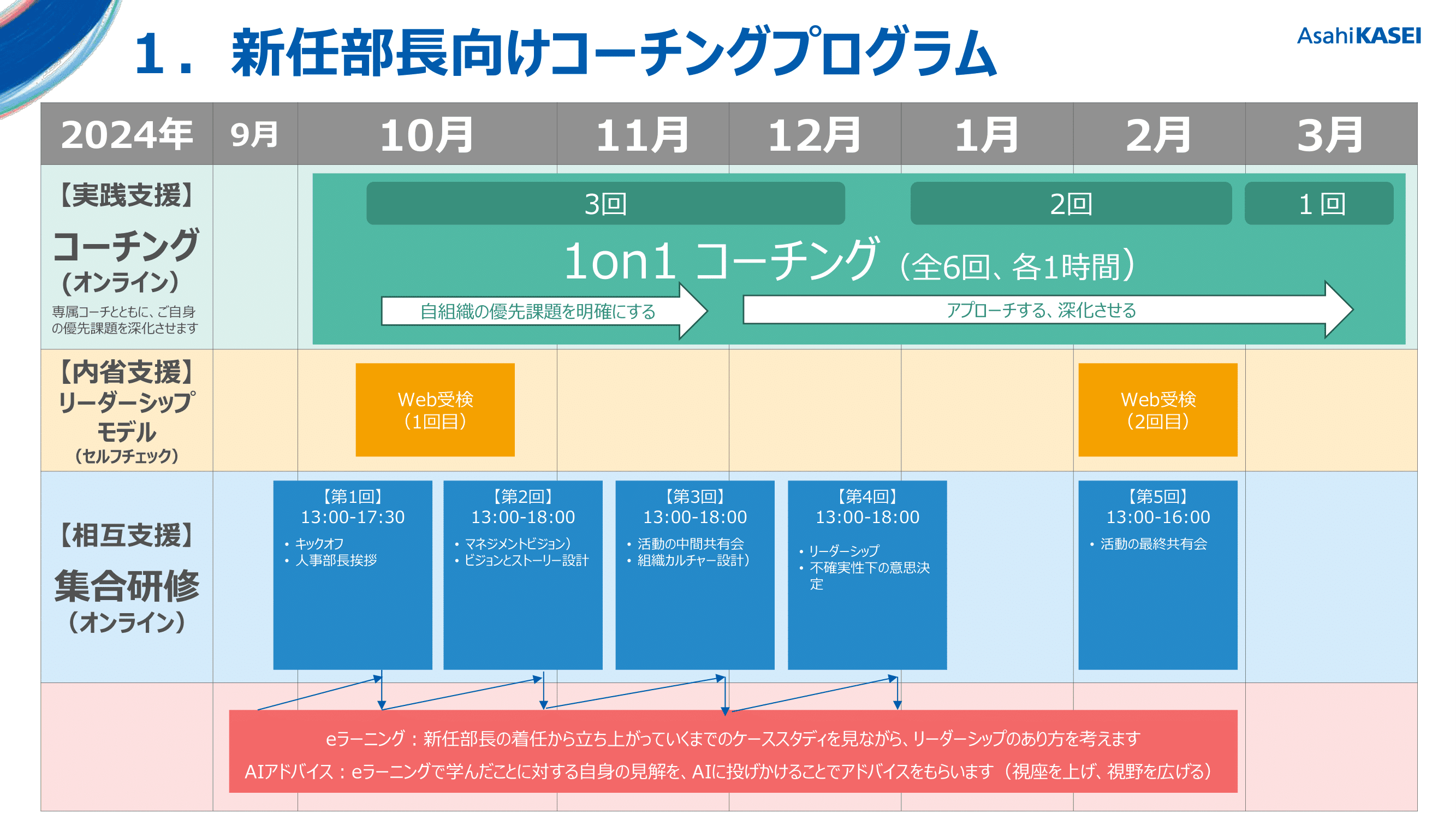

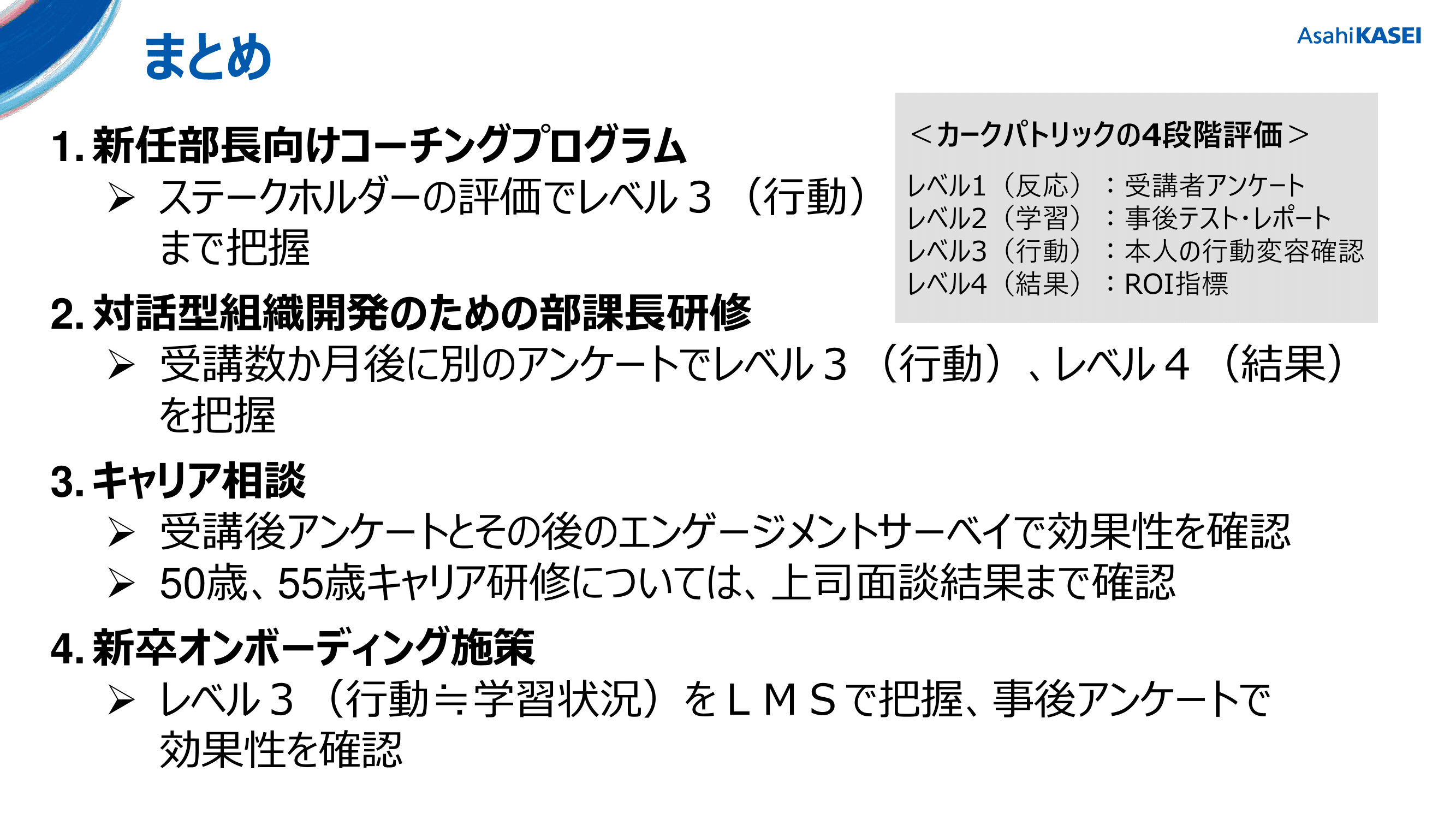

①新任部長向けコーチングプログラム

まず1つめは、新任部長向けのコーチングプログラムです。これはコーチングだけでなく、6カ月をかけた総合プログラムになっています。年間約100人の部長に1人ずつコーチが付いて、6回ほどのコーチングを行っています。事前と事後で自分のリーダーシップについてセルフアセスメントをしてもらいます。この間に5回ほど、リーダーシップを学ぶオンライン研修を行い、コーチと伴走しながら、現在の業務テーマや職場で進めていることを受講者同士で中間発表してもらい、最後にまた受講者の間でどんな感じで進んでうまくいったのか、あるいはいかなかったのか発表するという形です。研修の間に行動を促しているので、転移そのものであり、効果を研修後に測定もします。

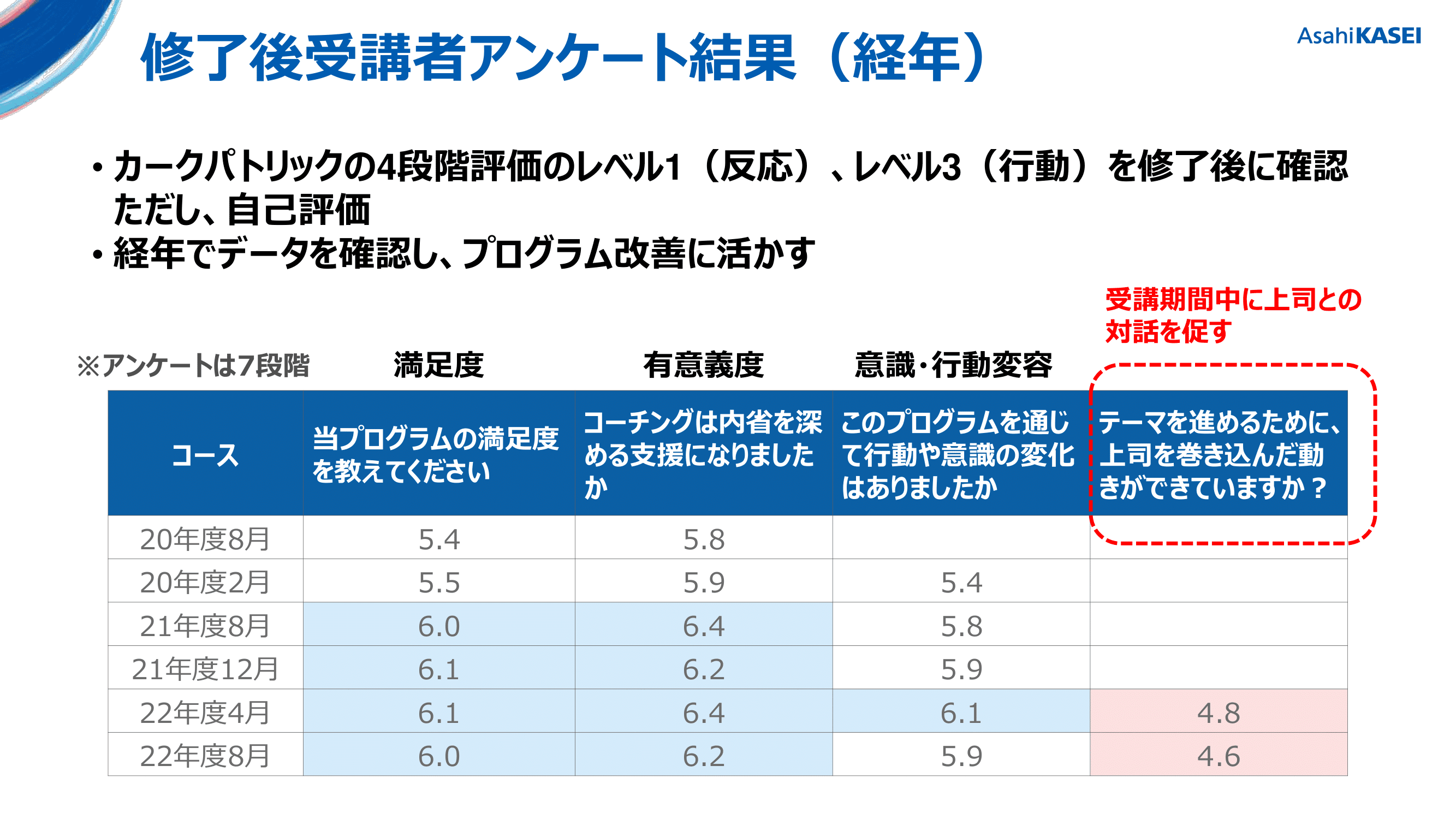

修了後のアンケート結果が図表4です。カークパトリックの4段階のレベル1と3を自己評価で測定し、経年で見てプログラムの改善に生かしています。内容的には、満足度・有意義度はコーチングを中心に聞いています。また、プログラムを通じての意識や行動変容についても聞いています。7段階でおおよそ6なので、プログラムの内容は大体マッチしていると評価をしています。ただ、自分のマネジメントのテーマを進める時に上司を巻き込んでいるかという点が少し弱い。ですから、6カ月の受講期間中に上司ときちんと対話をしてくださいというメッセージを事務局から出しています。受講者の自由コメントで確認をすると、サクセスケースのようなコメントも結構出てきます。

このプログラムは、社外と社内で構成されるコーチを使っているという特徴があります。特に社外コーチのコメントにより、弊社のマネジャーの特徴を把握できます。強みと課題の両面について、社外からの目でチェックしているので、マネジメント施策の検討や改善のヒントになります。例えば、上司の巻き込み力は弱いです。また、目の前の仕事は解決できても、将来に向けた中期的な視点はどうか、といったことも課題になっているので、この辺もプログラム内容に反映しています。

レベル3では、上司にアンケートで評価してもらっています。具体的には、「プログラムの最中に対話していますか」「自分の業務課題について上司ときちんと話し合っていますか」といったことを聞くと、「ある程度話した」「しっかり話せた」という回答が約67%、つまり約3分の2でした。「上司から見て何が変わったか」という受講者の行動変容については、大きな変化も含めて約75%は「変化を感じた」という回答で、我々事務局としては自信につながる数字でした。更に突っ込んで個別に何人かの上司の方には対面でインタビューもしています。

部長の上なので、つまり事業部長や役員クラスになりますが、話を聞くと、「コーチングが効いたかどうかの確証はないものの、変化感はある」、コーチングが後押しになったのでは、という意見を多くいただきました。上司から「部長に必要なのはビジョンの形成力や発信力」という話もあり、これもプログラムの改善に役立つと考えています。

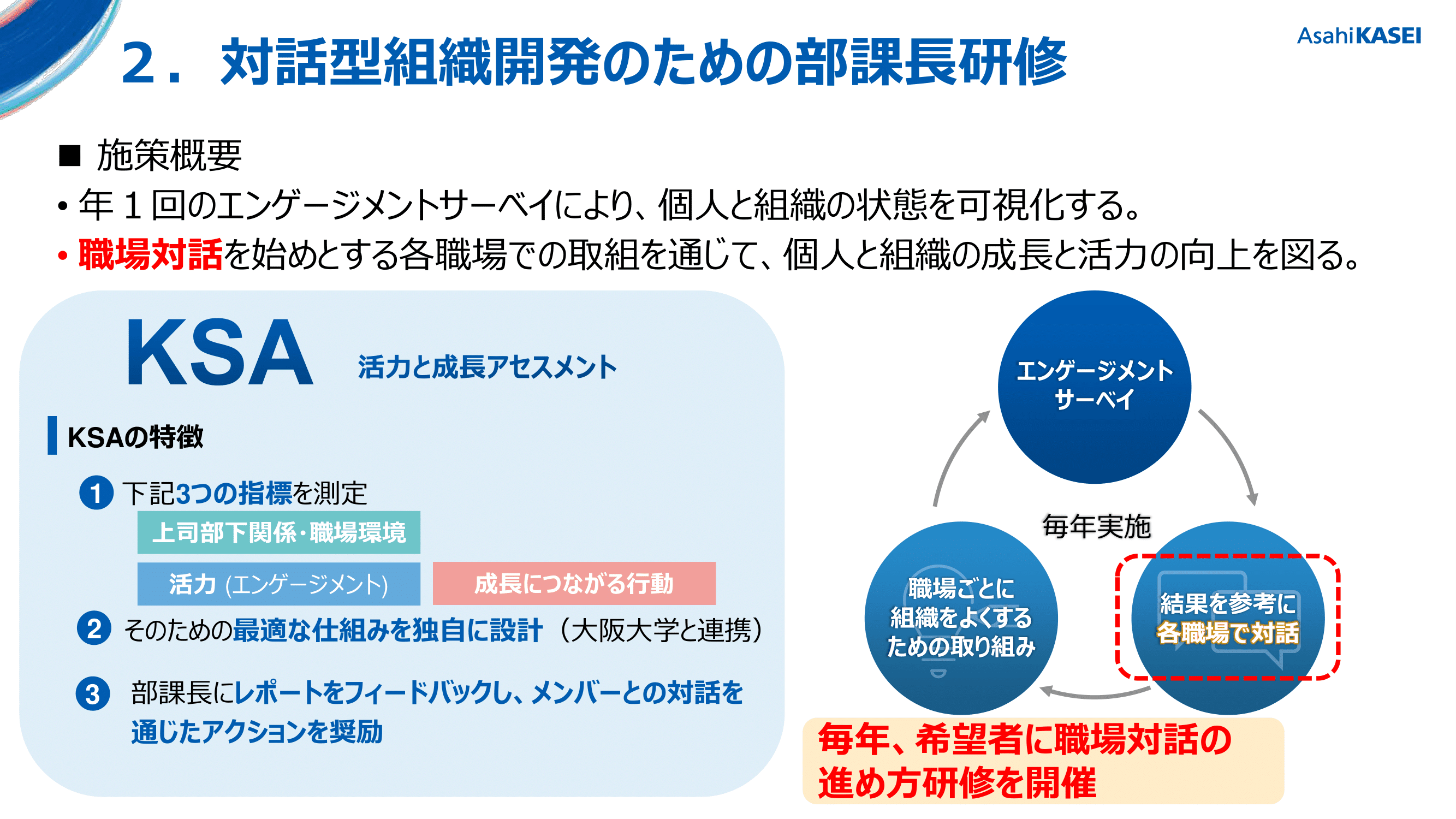

②対話型組織開発のための部課長研修

2つめは対話型組織開発の部課長向けのトレーニングです。まずは施策の簡単な概要をご説明します。年一回のエンゲージメントサーベイを行っていますが、弊社ではこれを見るだけではなく、サーベイレポートを参考にして、各職場でマネジャーが中心になって職場の対話を推奨しています。その後、意見をよく聞いたうえで、職場ごとに組織を良くするような取り組みを進めてくださいとお願いしており、これをサイクルで回しています。

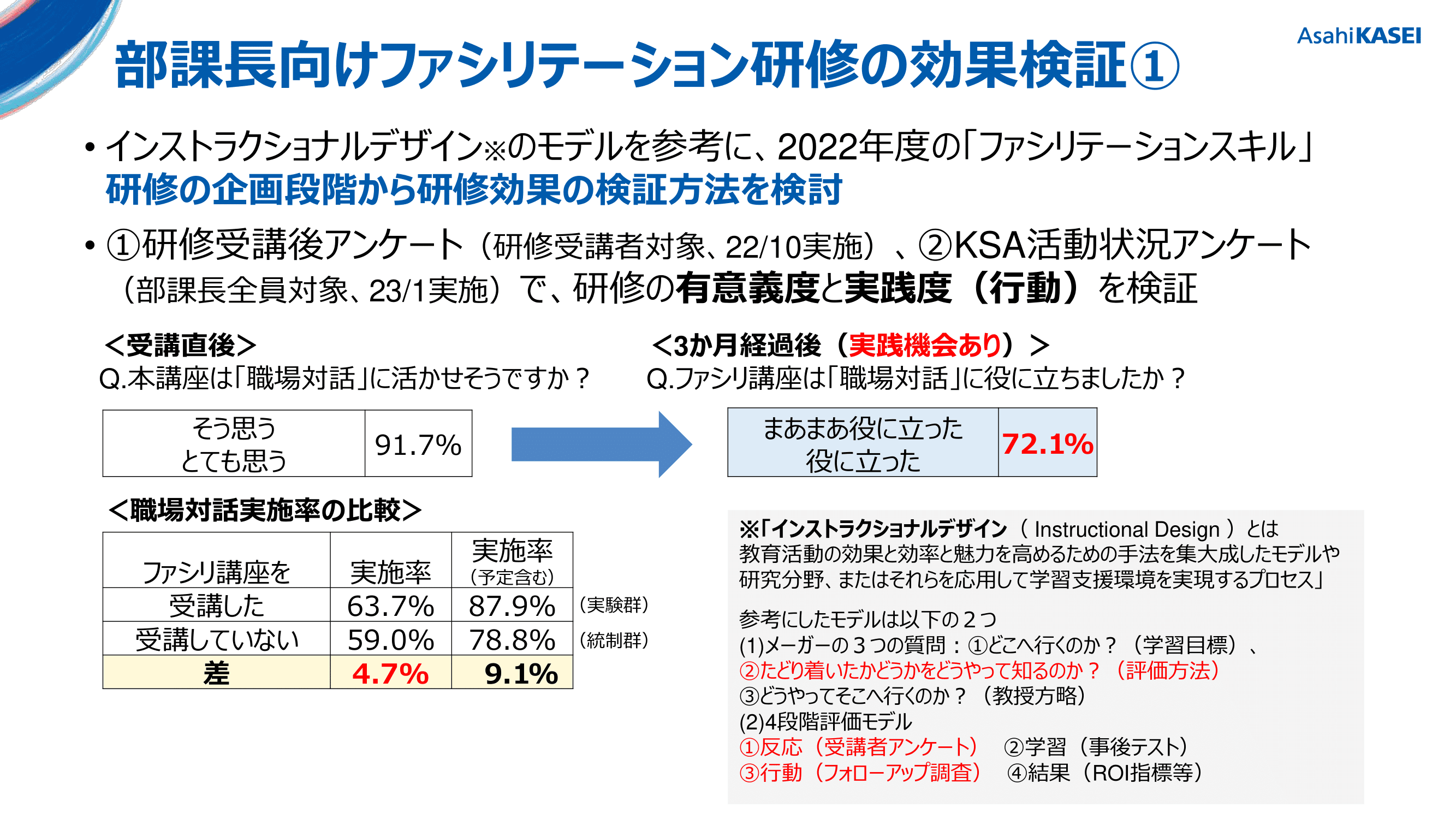

また毎年、希望者に職場対話の進め方の研修を開催しています。これは手上げ式でだいたい年に100名から200名が参加する講座になりますが、2020年にサーベイを導入した翌年から実施しています。ファシリテーション研修と組織開発の動きはセットなので、この研修を企画した時からどう測るかを頭に入れながら設計していました。

ここで使うアンケートは2つです。1つは通常の満足度も含めた研修受講後のアンケートです。毎年秋ごろに研修が終わるので、そのタイミングでアンケートを取ります。その後、KSAというサーベイを使って職場活動を実施しますが、その状況を確認する毎年1月実施のアンケートは、講座を受講していない人も含めた全部課長が対象です。この2つを組み合わせることによって、研修の有意義度と実践度を見ることができます。まず受講直後は研修の有用度について聞く。この時には90%以上が「おおよそ生かせそう」だと答えます。そこから3カ月経過後、つまり職場対話の実践機会があった後に役立ち度を聞くと、やはり下がります。でも、約72%であれば、一定の有用度はあると思います。

もう1点、アンケートは講座を受けていない人にも行っていますから、研修を受けた群と受けていない群の2つに分けられます。そうすると、行動率の違いも見られます。1月の段階では、受講したグループと未受講のグループでは対話実施率に約5%の差がありました。年度内で実施してほしいと推奨していますから、実施予定も含めると、10%程度の差が出てきます。受講する人はやる気があるということもありますが、確実に受講していない人たちよりも、対話を行っている率が高いということは検証できます。

さらに、レベル4の「結果」については、部課長が講座を受けた後のメンバーとの対話の影響について、つまり部下やメンバーが職場対話をどう思ったのかという有意義度まで見るようにしています。ここで使っているのはエンゲージメントサーベイの翌年の結果です。例えば、「2022年度に講座を受けた」という人であれば、受講前の2021年のサーベイ結果と受講後の2022年の結果で、対話の有意義度の差も測れます。それを見ると、有意義度自体は大多数の受講していない人たちの数値はあまり変わらないけれど、2022年度に受講した部課長の組織では、受講する前と受講した後では、部下の有用度が上がるという結果が出ています。統計的には差の差分析と言われていますが、部課長の講座の受講が、メンバーとの対話の質の向上につながる結果が出たということになります。

③キャリア相談

3つめのキャリア施策については、2023年10月にキャリア相談窓口を開き、誰でも相談できるような形にしています。開設後約100名分集まったアンケートデータでは、「自分の考えが整理できた」「新しい気づきがあった」「前向きな気持ちになることができた」、そして全体として「キャリア相談をしてよかった」というように、総じて高い結果になっています。ただし、その後については追いかけられていませんでしたので、翌年のエンゲージメントサーベイの結果と連動させ、重回帰分析を使って、キャリア相談者のワークエンゲージメントの分析を行いました。すると、キャリア相談を通じて前向きな気持ちになるということが、ワークエンゲージメントの向上にも一定の効果がありそうだということが見えてきました。この分析もキャリアコンサルティングでは、どんなアプローチの仕方をすればいいのかをディスカッションしたり、検討したりするためのいい材料になると思います。

もう一つ、50歳と55歳というシニアの年代については、施策を厚くしています。この年代は毎年合わせて約300人ですが、この年齢の方々に対しては研修の参加とキャリアコンサルタントとの面談を必須としています。一方で、受講者の上司にも面談をどう行えばいいかという短い研修を受けてもらい、上司と本人で面談をしてもらっています。

その後、希望者には越境学習プログラムも受講してもらいます。それぞれのプロセスで事後アンケートを取っていますが、ポイントは上司面談です。レベル3についても本人と上司にアンケートを取っています。このキャリア施策が現場でどんな風に受け取られて実施されているのかというところまで見たいと考えているからです。つい最近も、キャリコンのメンバーとレビュー会をしましたが、今年に関しては上司の面談率は77%でした。「有意義だった」という上司の回答率は83%です。本人の「有意義だと思った」という回答率は少し下がります。コメントも見ながら、我々の面談のアプローチはどうだったのか。あの人は上司といい話ができたんだな、といった臨場感がある振り返りができるのは大きなメリットです。

④新卒オンボーディング施策

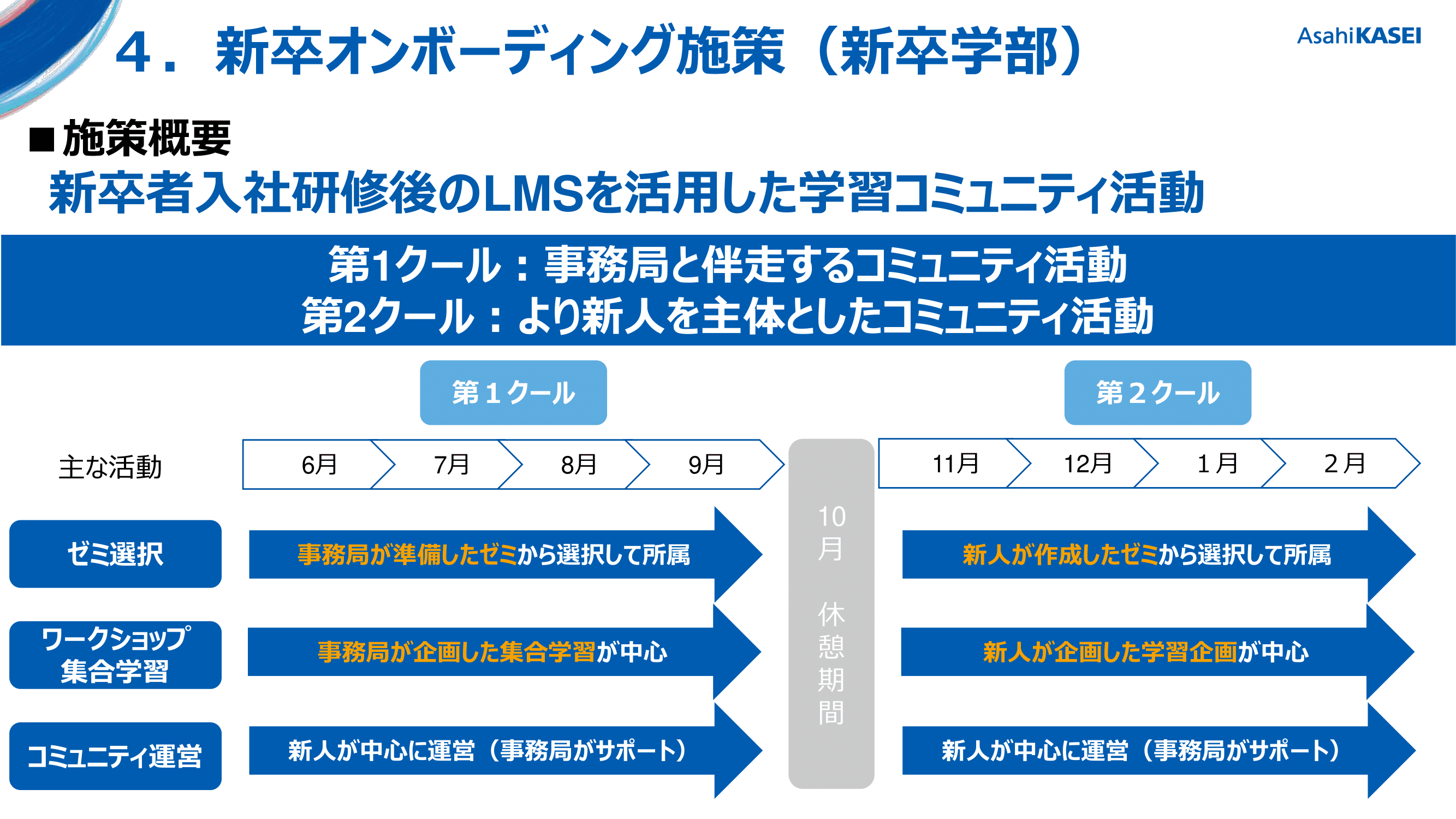

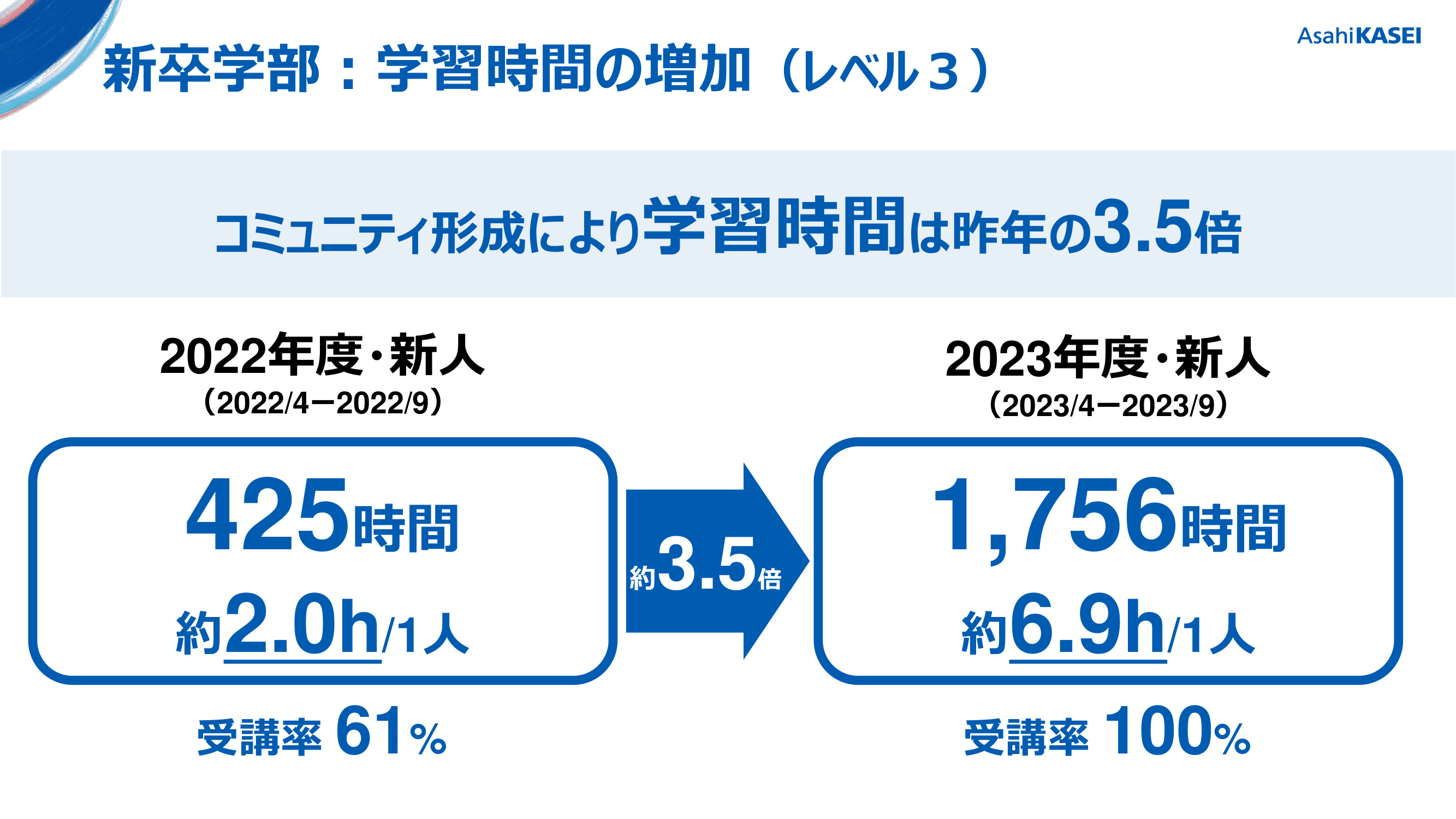

最後に「新卒学部」という、新入社員向けのオンボーディング施策を紹介します。これは2024年度のHRアワードで表彰されたので、社外でも関心を持っていただいているプログラムです。新入社員は毎年約300人入社しますが、全社の研修2週間とその後の部門ごとの研修の後に、8カ月ほどラーニングマネジメントシステム(LMS)を使って、オンライン学習プログラムを活用してもらい、学習コミュニティをつくって共有したり、学びの会を実施してもらったりするものです。

初回の2022年度は単純にLMSを使ってほしいと促したのですが、やはり見ない人は見ないし、視聴時間も平均して2時間程度でした。これではいけないので、新入社員にLMSを使って勉強してもらう習慣をつけてもらうためのコミュニティをつくりました。それが「ゼミ」で、興味のあるテーマごとに集まってもらい、みんなでプログラムを見て意見交換をしたり、ワークショップを行ったりということを継続的に実施したところ、明らかに数字は変わりました。LMSの受講率は100%、一人当たり約7時間はプログラムを見るようになり、一般の社員よりも活用するようになりました。学習を習慣化することはすごく重要だと思います。

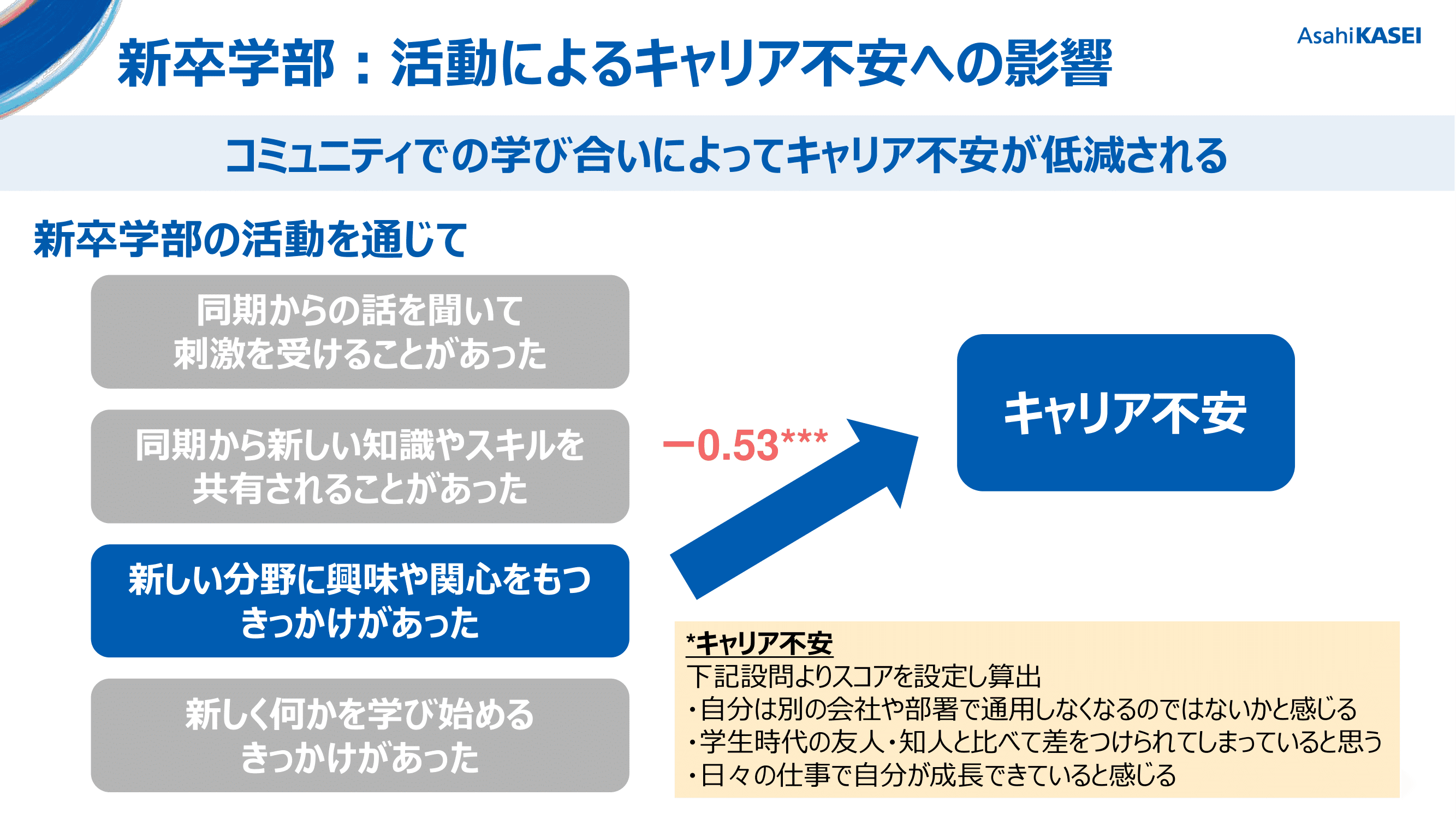

この取り組みの目的の一つは、若手社員のキャリア不安をどう低減させるかということです。このコミュニティ活動が終わったところでキャリア不安に関する設問と、新卒学部の活動を通じて感じたことに関する設問に答えてもらい、重回帰分析を行いました。すると、4つの設問のうち「新しい分野に興味や関心を持つきっかけがあった」と答えた人は、キャリア不安が低減していることがわかりました。どうやら同期と集まって刺激を受け合うだけではダメで、その期間中に自分はこんなテーマを勉強したいということが見つけられることが、キャリア不安の低減につながっている。そんな解釈をしながらこの施策をどう改善していくかについて議論をしています。

まとめ

今日は4つの事例を紹介しました。1つは、新任部長向けのコーチングプログラムです。これはレベル3まで測ろうとしています。ステークホルダーは上司です。2つめの組織開発の部課長研修については、KSAという組織開発の活動に使うサーベイやアンケートによってレベル3、4まで把握することにチャレンジしています。3つめのキャリア相談に関しては、面談の効果性を検証、50歳と55歳については上司の面談の結果まで見て、レベル3、4に近いことを確認しようとしています。そして、4つめの新卒のオンボーディングについてはLMSを使って学習状況を把握しながら、事後アンケートで施策の効果性を見ています。

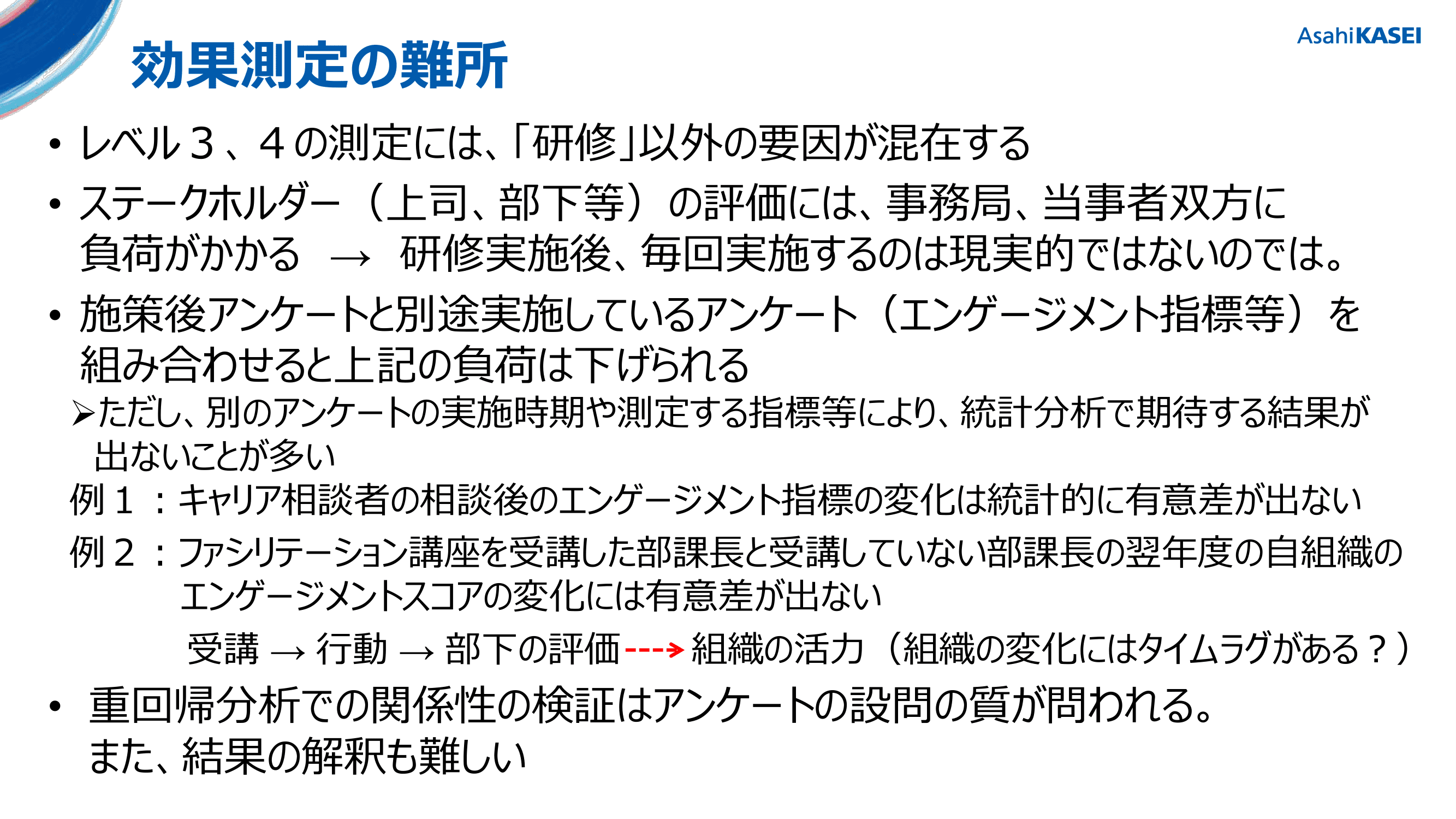

ただし、研修効果測定における課題はたくさんあります。レベル3、4の測定については明らかに研修以外の要因が混在します。研修が100%直接的に行動につながっているわけではないという話です。

また、ステークホルダーである上司・部下に評価してもらうのは事務局・当事者双方に負荷がかかりますので、全部の研修に行うつもりはありません。研修実施後、毎回というのも大変なので、定点観測のような形でサンプリングしていくのが現実的ではないかと考えています。研修後の普通のアンケートと別途実施しているサーベイの結果を組み合わせると、それぞれのステークホルダーに聞くよりは負荷は下げられます。しかし、別のアンケートの実施時期や測定する指標をうまく設定しないと、統計分析をしてもあまりいい結果は期待できないことが多いです。例えば、キャリア相談者の相談後の翌年のエンゲージメントサーベイが上がっているというような結果は、なかなか出ません。ファシリテーション講座にしても、マネジャーが受講して職場対話をすることで、部下の職場対話に対する評価がそれなりに変わるというところまでは見えますが、サーベイの結果まではダイレクトに効きにくい。組織の変化にはタイムラグがあるということも認識する必要があります。

重回帰分析に関しては、施策と結果の関係性の検証には役立ちますが、何を聞くかというアンケートの設問の質が問われます。これに失敗すると関係性が分からないので、その辺にも注意が必要です。

ちょっと足早になりましたが、私からの説明は以上になります。ありがとうございました。

3部 クロストーク(質疑応答)

ここからは、三人で意見交換をしながらご質問にお答えしていきます。島村さんから、研修転移に関してアカデミックな部分はもちろんのこと、アンケートの構造や定量・定性的に見るべき点など、具体的にお話しいただきました。三橋さんからは、現場の課題感をご紹介いただき、参加されている皆様にとっても有意義だったのではないかと思います。

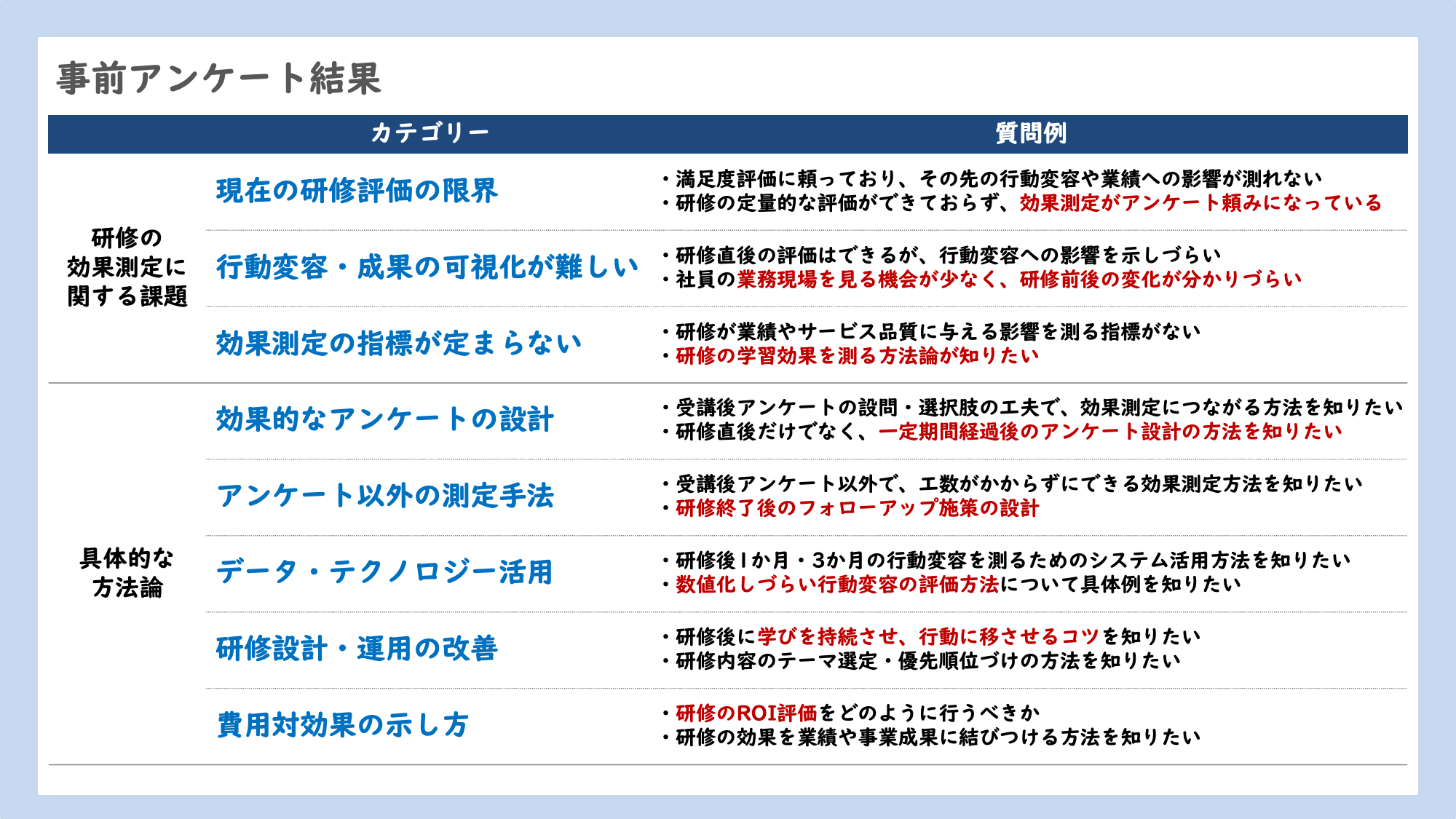

今日は約300名の方が参加されていますが、事前にテーマに関連してお悩みや課題についてお聞きしています。多種多様なご意見が寄せられましたが、分析してみると、研修の効果測定に関する課題や具体的な方法論についてのご意見が多く見られました。また、満足度以上のものをどう測るかといった研修評価の限界、行動変容や成果の可視化が難しいといったご意見もあり、限られた時間のなかで、どう現場を巻き込むのかということも悩まれているようです。また、指標が定まらないので、定量に絞るべきか否かといったご質問もきていますので、この辺についても議論できればと思います。

方法論については細かいところもあると思いますが、アンケートの設計そのものについて、あるいはアンケート以外の測定についてのご質問もありました。これは多分研修の効果というよりは、研修の設計についての課題だと思います。テクノロジーの活用を含めて、多種多様なご質問がありました。

前置きはさておき、まず共通のテーマについていったん3人で話をしてみようと思います。まず1点目は、「これからの研修アンケート設計で欠かせないポイントは何か」です。この問いを一番多くいただきました。研修のアンケート設計にかかわらず、研修のそもそもの目的や設計という意味もあると思います。研修アンケート設計については、島村さんのお話にあった転移の部分や有用度、関連度、自己効力感といった点の関心が高いと思いますが、レベル1でも変えられるところがあるというご指摘はとても有意義でしたので、改めてこのあたりについて、おさらいも含めてお話しいただければと思います。

自己効力感をアンケートで問うというのはぜひやってみていただきたいと思います。「やればできる」という感覚が自己効力感で、それが行動変容につながるということがわかっています。レベル1として今までの指標に追加して自己効力感を問うことは導入しやすいとも思いますので、ぜひそこから始めていただきたいと思います。もう一つのレベル3の行動変化を問う部分については、参加者の皆さんが共通して課題となるような行動を特定して、それができているかどうかを問うことも大切だと思います。

講演のなかでも、活用したかしないか、した場合も良い結果が出たか出ないかといったお話もありましたが、それぞれにきちんと理由を書くということですね。自己評価だとしても、なぜそう思ったのかを振り返って見える化することが、自己効力感にも影響を及ぼすのだと思いました。三橋さんにも、改めてこのテーマに関してご意見をお伺いできればと思います。

弊社のアンケート項目は7段階で作っており、ほとんどの研修でこれを使っています。まず「どのくらい役に立ちそうか?」については、基本的には全部の研修で聞いています。また、研修によってはっきり有意義度について聞いているケースもあれば、新任係長の心構えのような研修では行動までは難しいので、「研修を受けてあなたが職場でやりたいことは何か」を書かせることもしています。その後何カ月かeラーニングで学ぶ形になっていますが、その後、「あなたがネクストアクションに書いたことはどのくらいできたか」について聞いています。特に私がご説明した「新任部長向けコーチングプログラム」と「新卒オンボーディング施策」については研修転移を意識したプログラムになっています。半日や一日の研修の場合、その後に期待する行動がはっきり示されない限りは簡単には結果は出ないと思います。ですから、何を測るかは、どういう研修でどこまで行動を変えてほしいのかを明確にしないといけません。例えば、50代キャリア研修では、レベル3は上司とのキャリア面談なので、上司にガイダンスをして面談をしてもらうというように、やるべきことをはっきりさせています。やったかやらなかったか答える側も簡単なので、そういった考え方で設計するのもありだと思います。

結果をどう見ればよいのか。受講者と実施者のずれがないような共通認識をどうつくればよいのか、という質問もいただいています。職場のフォローアンケートも同じだと思いますが、研修の設計そのもののなかで行動と結果をどうつなげるか、ということに悩まれている方は多いようです。三橋さんからは、研修の設計をするなかで、何をゴールにしていくのかを決めておくというお話がありましたが、島村さんはいかがでしょうか。行動変容や、測定項目についての知見をお伺いしたいと思います。

三橋さんの話を聞いていていいと思ったのは、行動をする場面が企画の段階からセットされているということです。これは非常に大切です。やるかやらないかを本人の意思に任せてしまうことも当然あるのですが、強制的に活用場面をセットして企画全体に組み込んでしまうことも大切だと考えます。例えば、社内講師の養成研修であれば、1カ月後に登壇する場面がセットされているので、行動変容せざるを得ない。そこまで含めて設計してしまうということですね。参加者にとっても主管部門にとっても、お互いにとって良いことだと思います。

三橋さん、いまの質問に関連して、ロジカルシンキングなどについて一つひとつ丁寧にアンケート設計をしていくことも必要なのかといったご質問もありました。旭化成では、行動変容を企画の段階から組み込んでいくようなケースは、全体の研修のなかのどれぐらいの割合なのでしょうか。

手間と時間がかかりますから、そういった形で定点観測をして行動まで取りに行くのは全研修の一割強ぐらいですね。徐々に増やしていこうとは思っていますが、すぐに行動に出るか出ないか、それを求めるのか求めないのかで異なります。また、会社としての重要施策があります。ステークホルダーが一番気にしていて、お金もかかっている重要施策については、しっかり行動に出るように設計する必要があります。つまり、全部をやろうとすると大変だし、測りにくい研修ももちろん存在するのではないかというのが我々の感覚です。

約一割とお聞きして少し安心しました。島村さんは、この一割という点についてはいかがでしょうか。

私も一割と聞いて安心したのですが、実際、一割でも相当大変ですよね。

そうですね。特に、上司にインタビューをするとなると結構大変です。ただ、私がご紹介した「対話型組織開発のための部課長研修」の事例のように、他のサーベイやアンケートと組み合わせてしまうと、我々の手数だけでできてしまうので、比較的再現性が高いと思います。毎年やる必要性はありませんが、何年かに一度であればできると思います。また、おおよそ一つの研修を組み立てるのであれば、各回で評価が大きくぶれることはないので、サンプリングをすれば、毎回全部行わなくても研修効果の推定はできます。

二割ぐらいまで高めたいというような理想はあるのですか?

理想というか、やらなくてはいけないのは、研修の内容を変えた時と新しいものを入れた時です。ここが一番ポイントですから、基本的には測定を行います。頻繁に研修の内容を変えている会社さんは大変かもしれません。

最初に研修をどう設計するかという観点と、何を測るかという観点が大切ということですね。もちろん、それを現場の負荷がないようにといった配慮もしていると思いますが、例えばワークエンゲージメント調査など定点的なもので、研修の効果測定のため以外に取り入れているものはたくさんあるのですか。

それほどありません。一つはKSAというサーベイを使って職場活動をしてもらう時で、これは約2万人が対象で年に一回行っています。加えて、マネジャーに対して年に1回、職場の活動の状況を聞く場面があります。これらと、それぞれの研修のアンケートを組み合わせていくのです。ほかに私たちが議論してつくっているのがキャリア自律について聞くアンケートです。研修で組み込むのか、どこかで定点的にアンケートを取るのかについて考えています。特に若年時のキャリア自律の状況を確認して施策につなげていきたいと思っています。

先ほどの50歳と55歳を対象に上司と本人に多面評価のように聞くというのは、研修に特化したアンケートでしょうか。

そうです。やろうと思えばエンゲージメントサーベイの結果や、上司面談をした人の翌年のサーベイの結果も見られますし、そのようなサーベイを使ってある程度の分析もできます。それをどこまで手をかけてやるかということですね。全体の施策として考えた方がいいと思います。

島村さんがご支援をされているなかで、三橋さんのお話しのように定点的に取っている調査と研修調査をうまく組み合わせているような例は増えてきているのでしょうか。

取り組もうとされている企業は増えている感じはします。ただ、研修の効果は、全体の1つの要素に過ぎませんので、その辺りの取り扱いは注意が必要だと感じています。

現場に協力いただいているという印象ですが、ここで挫折してしまったり、人事が遠慮してしまったりするケースも多いと思います。定点的に取ろうと思った時、例えば6カ月間で受講者本人だけでなく、上司にまで協力してもらう文化や習慣について、悩んでおられる方に向けてのヒントがあればぜひお願いいたします。

研修評価のレベル3以上になると、今のお話のように現場に協力を仰がないと成立しません。現場にとっての負荷も高いので、大切なことは、何の課題に対して研修をするのか、その課題を現場も解決したいよねと思ってもらえるような課題設定をすることです。そうしなければ、「忙しいのになぜ協力しなくてはいけないのか」と思われてしまいます。現場も協力したいと思わせるような課題設定にして事前の巻き込みができていなければ、全てが負荷と思われてしまう。やはり事前の企画の段階が大切だと思います。

職場で「使える」という実感があるかどうかですね。三橋さん、新規の企画でも既存でも結構ですが、現場の課題感と実際の研修の設計はどれぐらい現場と密に連携されているのでしょうか。ご苦労も含めて、具体的にお話しいただければと思います。

先ほどご説明した新任部長のコーチングについては、非常に環境が整っていました。実は社長から経営陣までエグゼクティブコーチングをしていました。そういう形だったので、「自分も受けたよ」という上司が一定程度おり、部下に対しても聞きやすい。このような背景もあって効果測定がしやすかったのです。なお、上司は研修で部下が何を学んでいるのかが分かってない場合が意外と多いものです。測定をするのなら、上司に事前に研修の内容やインタビューについて説明し、理解してもらわなければいけません。事前の関係性づくりや理解度を高めておくことも重要だと思います。

会社や経営の重要課題に関してはしっかりと現場に紐づけて、意見も聞きながら進めていると。当然効果もしっかりと検証しながら、何かあった時に人事の方が次なる改善につながるように効果を検証しているということですね。

次の質問は、「社員同士のコミュニケーションの活性化というのは行動変化に含めていいのか」という、研修効果や評価の聞き方についての質問です。また、「仕事ではなくて、健康関連の研修をした時に生活が改善したといったポジティブなところも含めていいのか」という健康に関するご質問もありました。研修の設計は必ずしも職場や仕事に関するものでなくていいのか、というものです。そのあたりはいかがでしょうか。

コミュニケーションの活性化をレベル4に置くかどうかという話だと思いますが、あくまで私の捉え方としては、それをレベル4の成果と見なすのであれば、良いと考えます。ただし、コミュニケーションが活性化した状態になるために社員の方がどんな行動を取らなくてはいけないのかという点を設定しておくことが大切です。要は、コミュニケーションが活性化したかどうかをレベル4で問うのはいいとしても、その前段階でコミュニケーションを活性化している状態を実現するためにどういう行動が必要なのかも問うていくことが大切だということです。その行動が継続して取れれば、研修転移をしたということになるからです。

組織開発のKSAは職場の活性や成長に近いと思いますが、三橋さんはそれをつくるにあたってどんな工夫をされましたか。

KSAでは対話を通じて職場が良くなるのかという有用度も取っているので、最終的にエンゲージメントにどうつながっていくかは、組み合わせ次第だと思います。これも分析すると出ます。対話をするだけではエンゲージメントにつながらないけれども、対話を有意義だと感じるメンバーが多いとエンゲージメントが上がります。そういった関係性を統計的に取りながらアンケートの設計をしていくことが大切だと思います。

島村さんが冒頭におっしゃった「研修は行動変化に影響を与える」ということそのものですね。続いて、人事の方の役割についての質問です。これは三橋さん向けかもしれませんが、まず新人向けの学習コミュニティとファシリテーション的な話が出ています。受講者同士のピアラーニングが軌道に乗るまでに、人事の方はどうコミットされているのでしょうか。

いきなり新人がコミュニティづくりを進めるのは難しいので、いくつかのステップを設けて事務局が伴走します。約300人いるので事務局も手間がかかりますが、2つのゼミに一人ぐらいのメンバーが付いて、定期的に集まっているのかなどを見ています。第二クールでは、ゼミのチェンジをするので、チーム編成を変えて新人が主体となって学びたいテーマに対して集まってくれる人を募ったりコミュニティ活動をしたりしています。

教育体系を拝見すると、中途社員の方のオンボーディングも手厚くされていると感じました。

キャリア入社者のオンボーディングは会社の文化を知ったり、上司とのコミュニケーションをどうするかといったことに関するワークショップが中心になります。

三橋さんに重ねて質問ですが、今日のご説明のなかでも重回帰分析や差の差分析など、ピープルアナリティクスの話が多かったのですが、こういうものを設計できる方が人事部内にいらっしゃるのでしょうか。また、重回帰分析の差異などは勉強すればわかるのですが、現場に伝えてもなかなか理解できないと思うので、現場に伝える時にどうわかりやすく噛み砕いているのでしょうか。

私が2019年度に現所属に赴任する少し前から、当時の人事担当役員が発起人となって組織行動論という講座を、大阪大学の先生と始めました。そこで人事として必要な基本的なセオリーやアンケートの設計・分析方法の基本を学びました。今は百人近くの人事のメンバーが受講済みの状況です。ただHRBPの人もたくさんいるので、そういった分析を日常的に行っているわけではありませんが、少なくとも我々の職場の人財開発のメンバーは、HADというエクセルベースのフリーの統計ソフトを使えるレベルにはなっています。統計の細かい理論までは分からなくても、相関分析や回帰分析などはできます。ただし重要なのは、島村さんも仰るように、サクセスストーリーやケースです。こういうケースがうまくいったという話は刺さります。しかし、たまに数字にこだわる人もいますから、そういう人に対して示せるようにしておく。そういうことが重要だと思います。

職場で役に立っていることが、現場の上司や部下側から見て納得のいくものであればインパクトがありますし、エビデンスを求められた時には、答えられるようにしておく。そうすれば経営陣も現場も納得できますね。

今のサクセスケースの話はとても大切だと思いますし、参加者の皆さんも聞きたいことなのかなと思いました。三橋さんの場合、サクセスケースをオープンにする場合、どのような準備をされているのでしょうか?例えば、どの程度のボリュームのサクセスケースなのか、あるいはサクセスケースをインタビュー映像として見せるのかなど、何かポイントがあれば、教えてください。

時間もないし、慣れていないので動画を作り込むようなことはしません。ただし、アンケートでは自由コメントがたくさんとれますし、KSAというサーベイではメンバーや上司のコメントがたくさんついています。そうすると、職場でどんなことをやっているかがわかります。つまりアンケートだけでもいろいろ拾えるということです。さらに聞きたいということであれば、場合によっては組織長にアポを取って話を聞いて、事例集のような形でまとめることもあります。これはサーベイが定着するまで行っていました。今は共有会のような形で、自分たちの取り組みを発表するような取り組みも年に一回ほど行っています。

事例集はいいですよね。私も社長クラスに報告する時には、どこそこ拠点の責任者の○○さんの取り組みで、職場がこんな風に変わり始めています、というように拠点と実際のエピソードを事例として出すと、すごく響くような感じがしました。

やはりリアルは効きますよね。名前を出す・出さないは別として、数字と実際の事例をセットにして、その強弱は人によって使い分けています。

レベル1から3、もしくは4に進んでいくには、経営層も現場もインパクトを出したいということもあると思います。ROIまでは約束はできないにしても、経営課題に資する研修効果や研修の設計をしていくときのポイントはどこにあるのでしょうか。

私から言えることは、成果と行動を別々のものとして分けて考えるのではなく、出したい成果を決めて、その成果からブレイクダウンして行動を決めることです。その行動を取った先にはこういう成果につながるという道筋が見えないと意味がありません。よって、成果を特定し、そこから逆算して行動を取れるようになってほしい。そこが大事だと思います。それがないと何のための行動なのかが分からなくなってしまうので、そこの設計をきちんと行っていくことが大事だと思います。

ROIについてはいろいろ言われていて、旭化成のアニュアルレポートを投資家が見ていろいろと評価をしてくれています。最近、それを読んだのですが、やはりストーリーが大事です。経営指標に直接、つなげられるかどうかは難しいですが、エンゲージメントを高めるためにこういうプロセスを踏んでこういう行動をとっていますというのをきちんと示すことができれば、投資家の安心感につながります。そういうプロセスがないとエンゲージメントは「測っているだけ」になってしまう。測っていて、それを上げるためにどういうプロセスを踏んで行動しているのかまでを示せることが重要で、それをレポートに書くことを我々はしています。

どういうテーマの研修を行うかという中身は大事ですが、成果から行動に逆算しながら、研修を行う理由や、課題があれば改善するという一連のストーリーをしっかりと見せていく。社員も含めてそういうこともトータルに含めた研修設計であり、学習効果測定であると思いました。他にもいろいろなご質問をいただいていましたが、時間が来ましたので、ここで終了とさせていただきたいと思います。最後にお二方から簡単に一言ずつ、コメントをいただいて終わりにしたいと思います。

今日はありがとうございました。今日お伝えしたL3とL 1のところ、研修転移という概念とそれにつながる自己効力感という言葉をお伝えさせていただきました。まず、自己効力感を直後アンケートで問うところからでもいいですので、できるところから試していただけましたら嬉しく思います。

ありがとうございました。我々も始めたばかりで試行錯誤しながらですので、ぜひ皆さんからもお知恵をいただきながら、意見や情報交換しながら高めていけたらと思います。