連載 セルフ・アサーション・トレーニング 【第5回】 多少のリスクを冒しても本音を伝えるトレーニング 自己開示のアサーティブ行動

現代社会ではひきこもりのように人とコミュニケーションを結ばなくても、仕事をし、生活を送れる人がいるかもしれないが、人は人との深い部分での触れ合いやかかわりによって成長できるものである。自分・他人・集団・家族、それぞれのコミュニケーション場面で、勇気を持って自分を開き、その時の自分の感情を表現し、伝えることで、人とよりよい関係を結び、自らの気づきを得ることができる。今回は自己開示のトレーニングにチャレンジしてみよう。

はじめに

上司のなかには、部下に対して「本音を言え」と迫る一一方で、自分の心は開かずに建前だけを言いながら部下にのみ本音を押し付ける人がいます。これでは不公平です。自己開示とは、すべてのことを裸談義として語ることではないにしても、自分か感じたことを感じたままに表現することなのです。ですから言いたくないことまで強要することは、自己開示の本来の狙いではないのです。

さて、自己開示について最初に研究しか人はS.M. ジェラートです。彼は自己開示を“自分の状態をガラス張りにして伝えること”という意味で使っています。そうすることによって、他者にも自己の状態が透けて見えることになり、自分と相手との間柄や人間関係が近くなるわけです。

私たちの住んでいる高度に文化が発達した社会では、自己表現することなく生活することだってできます。極端な場合、引きこもり状態でも生活を送れます。その人たちは、都市化した社会のなかで、人と社会のつながりを持たずに生きており、刺激を受けることがなくなってきます。しかしこれでは、変化に向かうには不利になります。人間が成長するためには、心の深いところでの触れ合いが必要になるのです。こういうものがあればこそ、人というのは自分を変えようとするし、自己成長を遂げようとするのです。

都市化した社会には大きな落とし穴があり、孤立し人との関係を希薄にするという風潮があります。私たちは意識して自分を透明にしていく、つまりガラス張りにしていくことが必要になってきます。トレーニングのうえでもそういうものが求められてきます。

心理学の心のモデルに“ジョハリの窓”というものがあります。このジョセフとハリーが考えた4つの窓の1つである〈自分も知り・相手も知る〉という心の窓を広げていくことが、ここでいうところの自己開示になります。今回はこの自己開示についてエクササイズを通して学びましょう。

ところで、自己開示のアサーティブ行動は、対人コミュニケーションの4つの場面で捉えるとそれぞれに課題が見えてきます。

1つは自分とのコミュニケーション場面です。対自的コミュニケーションです。ここでの課題は自己信頼です。2つ目は他人とのコミュニケーションであり、対人的コミュニケーションです。課題は感情表出です。3つ目は集団場面でのコミュニケーションであり、集団的コミュニケーションです。課題は対決です。4つ目は家族とのコミュニケーションです。対家族内コミュニケーションです。課題は親密さです。この4つの課題をエクササイズによってトレーニングすることで、先ほど述べたように、自分を風通しのよいガラス張りの状態にすることができるのです。

エクササイズ1 ブラッギング

(1)目的

自慢話をすることです。

(2)理論的背景

TAです。特に再決断派の創始者であるM.M. グールディングから学んだ点です。ワークショップの2日目以降にブラッギングタイムをつくり、参加者に自慢話を報告するように求めます。参加者はこぞってワークを体験して気づいたことを自慢します。大変いい気分で報告が行われます。また、自慢話を聞く人も惜しみなく賞賛の拍手を送っています。これはTA用語でいう「ストロークの授受」です。一方、異文化体験が豊富なセラピストの服部雄一氏は、米国大リーグのマリナーズに移籍して大活躍しているイチロー選手について次のように語りました。

「素晴らしい実績を達成した人を米国社会は惜しみなく祝福する。その理由はあの人がやれたことならば自分も同じようにやれるはずだと励みになるからである。そこでそのような人を支援するのだ」

つまり、減点法の評価ではなく、加算法の評価の仕方です。

(3)方法

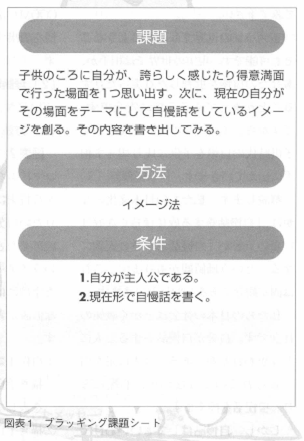

図表1を見てください。課題の教示にあるようにこのエクササイズは、イメージを使います。自分の子供時代を思い出してください。人に自慢してみたいことがあったはずです。例えば、木登りが上手とか魚釣りが上手とか、あるいは歌が上手に歌えるなどのようなことを1つ決め、自分が最も心を許せる友人にそのことを話すイメージを浮かべます。自分か得意満面な顔をして自慢話をしている様子をイメージしてみて下さい。

イメージの世界では、どのようなことも可能です。現実の世界では相手が、あなたの自慢を批判したり笑ったりすることがあってもここでは安全です。ですから、イメージのなかで安心して子供時代の自慢を子供に成り切って相手に伝えていきます。

解説します。私たちの日本文化のなかに「自慢話をする奴にはろくな奴はいない」とか「自慢話をすると天狗になる」という価値観があります。これは固定観念であるし偏見といえます。

私たちの日本の社会はとかく嫉妬の社会です。自分が自慢話をすると人にどう思われるか、あるいは人に足を引っ張られるのではないかと心配になり、自慢話を控えます。

しかし、自慢話はしてもいいわけです。実際、日本の文化にはいま言ったような部分がありますから相手を選んで自慢話をすることが大事です。実践する時には、自分のことを聞いてくれる人をよく選んで自慢したいことを言ってもいいわけです。そうすることによって、自分に対する誇らしさ、自己信頼の感覚が育ってくるわけです。