連載 セルフ・アサーション・トレーニング 【第6回】最終回 「空手還郷(くうしゅかんきょう)」で生き抜く能力を育てる セルフ・アサーション・トレーニングを超えて

これまで5回にわたり、「セルフ・アサーション・トレーニング」のエクササイズを、実践に向けて構成されたプログラムからお伝えしてきた。とかくこうしたプログラムの活用には誤解が生じがちだ。そこで、このプログラムの本来の意図を伝え、適切なトレーニングの実践に資するいくつかの要点を述べて、本連載の前半を締めくくりたい。

はじめに

セルフ・アサーション・トレーニングのプログラムは、技法のマニュアルではありません。自分と向き合い、他者と向き合い、人生と向き合う時間の構造化を目的としたものです。この目的をたとえ話で伝えます。

24 歳の道元は、貞応2 (1223) 年2月に出京し、宋の時代の中国に留学しました。その後、洞山十三世の如浄に師事し、その法を嗣ぐことになりました。こうして仏教の奥義を会得して安貞元(1227) 年秋、囗本に帰国しました。この帰国を待ちわびていた人々は、宋で何を学んで帰国したのかと道元に尋ねました。その質問に対する答えが「空手還郷」でした。仏教の主義・主張に捕らわれない自由を得て還ってきたという意味です。

したがって、このトレーニング・プログラムも同様に、固定観念から自分を自由に解放する目的があるのです。別な表現をすれば、自分の頭のハエは自分で追い払うトレーニング・プログラムです。これにより自分の「育ち直し」をするのです。

ところで、私は、30 歳代から40 歳代にかけての10 年近く日産自動車の各ディーラーの店長に対して、部下指導の向上を目的とする2泊3日のカウンセリング研修を実施してきました。そこでは販売実績の成果が振るわないセールスマンに意欲を持たせるための対人コミュニケーションの理論とスキルを教えたのです。

参加した店長は、大きく2つのタイプに分かれました。「まずマニュアルがあるはずだ。対人コミュニケーションの技を教えてくれ」と要求する店長です。一方、「自分の充電に研修は当てる。人生の来し方行く末を再構築する時間にしたい」と自己の問題意識を明らかにするために研修を活用しようとした店長です。

さて、部下の立場からすると、どちらの店長の下で仕事をしたいと望むでしょう。おそらく、前者の店長は、部下を育てることに関心が薄いはずです。制度を変えることやノルマの達成に関心はあっても、人間の変化には気づきがないかもれません。後者の店長は、営業成績や組織に目を向ける以上に、部下の育成や人間を大事にすることに意義を見出す指導をすることでしょう。人間の育成に携わる人の心構えを、こうした店長研修から学びました。

次は、これまでの連載でお伝えしてきましたセルフ・アサーション・トレーニング・プログラムの構成を紹介します。

セルフ・アサーション・トレーニングのプログラム構成

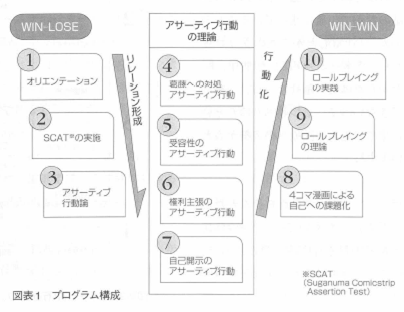

誤解を恐れずに言えば、人間が生まれ落ちる社会は、WIN-LOSE (勝ち一負け) の評価が明らかな「課題達成型」の競争社会です。こうした社会のなかで、疲れずに自分流儀に生きようとする人にこの10 のステップが用意されているのです。最終目標は、WIN-WIN(勝ち一勝ち) の関係になることです(詳しくは連載第1回WIN-WIN に関してを参照)。

それでは、プログラムの構成を整理して述べます。図表1の1から10 までを見て下さい。

これまでの連載では、ステップ1からステップ3 までのリレーション形成とステップ8からステップ10 までの行動化はそれぞれ省略されています。この内容に関心のある読者は、拙著『セルフ・アサーション・トレーニング』(東京図書) を参照してください。連載では特にステップ4からステップ7までを取り上げ、エクササイズにより解説してきたのです。いわば、アサーティブ行動の理論の紹介です。

次に、図表2を参照してください。葛藤への対処アサーティブ行動、受容性のアサーティブ行動、権利主張のアサーティブ行動、自己開示のアサーティブ行動の4種類のアサーティブ行動は、CARD (カード) として横に表示しています。さらに、対自的コミュニケーション、対他的コミュニケーション、対集団的コミュニケーション、対家族内コミュニケーションの4つの場面が縦に表示されています。したがって、4種類のアサーティブ行動と4つの場面を掛け合わせた16 の課題を考案したモデルです。アサーテイブ行動マトリックスと呼んでいます。その課題に対応した16 種類のエクササイズが、C1A1R1D1,C2A2R2D2,C3A3R3D3,C4A4R4D4 です。いわば、読者は16 枚のカードを持っているわけです。どのカードを使うかは、自分で決めれば良いのです。

まず最初は、基礎であるC1A1R1D1をトレーニングすると良いでしょう。C2A2R2D2,C3A3R3D3,C4A4R4D4 のトレーニングはそれに続く応用のトレーニングとして位置づけることができます。

トレーニングは、継続することが大切です。日々の日常生活で使ってみて下さい。気づきから親密さへ至る過程は、自律(立)した人間になる過程でもあります。

さて、こうしたセルフ・アサーション・トレーニングと社会生活は、いかに関連するのでしょうか。この点を精神科医の野村毅氏と私との対談で明らかにします。

精神科医 野村 毅氏との対談

「トレーニングを超えて」

「現代社会は、セルフ・アサーション・トレーニングをなぜ求めているのか」をテーマにした対談です。

心とからだと風土の関係

菅沼

私のアサーションのセミナーに、先生の患者さんが多数、来て下さっだのがご縁でしたね。最初に伺ったお話のなかで印象に残っていることの1つが、「辻堂心とからだのクリニック」というネーミングにした理由です。心とからだは切り離せないし、一緒にもできないので、2つ並べたのだという言葉に、先生の医療への姿勢が表れていますね。

野村

2つを並べてみたら、なかなかいい響きだったもので……。それに、私は神経内科も専門的に学んだので、内科的なことも診られますよというメッセージを込めています。

菅沼

患者さんは日に何人ぐらいですか。

野村

約40 人ですね。他の開業医に聞いても50 人ぐらいが限界のようです。