体験学習とファシリテーションを 日々の組織で生かすには

フアシリテーションの理論と技術は、人間関係トレーニング(Tグループ)といった体験学習の場で開発されてきた。なぜ、そのような場において、トレーナーではなく、ファシリデーターと呼ばれるようになったのだろうか。教えるのではなく、「促進する」ことの本質を知り、組織で体験学習とフアシリテーションを生かす方法について、南山大学人間関係研究センター長・津村俊充教授に伺った。

「コンテント」と「プロセス」のギャップに着目する

体験学習という言葉は今日、広く用いられているが、その源流の一一つが、ラボラトリー・メソッドによる体験学習である。ラボラトリー・メソッドによる体験学習の創始者は、グループダイナミックスの研究で知られるタルト・レヴィン(1890 ~1947) である。もとはベルリン大学で心理学の研究に取り組んでいたが、当時のユダヤ人迫害から逃れ、アメリカへ移住した。ところが、自由であるはずの国に根強く残っていた人種差別や偏見を目の当たりにし、衝撃を受ける。

1947 年、マサチューセッツエ科大学のグループダイナミックス研究所に所属していたレヅインは、コネティカット州人種問題委員会の要請を受け、偏見を取り除いて人種問題を解決するためのワークショップを実施した。ソーシャルワーカーや教育関係者、企業人などを集め、講義やロールプレイング、グループ討議などを行った。公正雇用実施法の正しい理解と、その遵守を促進する地域社会のリーダーを養成するという狙いがあった。これがラボラトリー・メソッドによる体験学習の起源とされる。

この時、衝撃的な発見があった。グループ討議における学習者のやり取りの様子を報告し合うスタッフミーティングに、学習者自身からその場に加わりたいとの申し出があり、レヴィンは了承した。そして、スタッフ(研究者や観察者) と学習者がともにグループのなかで起こったことを話し合った。その結果、相互に著しい認識のズレがあることがわかったのである。

例えば、こういうことが起こっていた。ある場面について、スタッフは「学習者同士がケンカしているように見えた」と述べたが、本人たちにしてみれば、「いや、言いたいことを主張していただけで、嫌な気持ちはしなかった」という。一方、「仲良くしているように見えた」という観察に対しては、「内面ではトロトロしたものが渦巻いていた」と反論が出た……。

それだけ「言っていること」と「その場で起きていること」の間には違いがあった。発言内容ばかりではなく、その場で起きていること自身を取り上げなければ、せっかくの体験学習を行っても、変化や変革につながらない。この発見が、ラボラトリー・メソッドによる体験学習を発展させる契機となった。

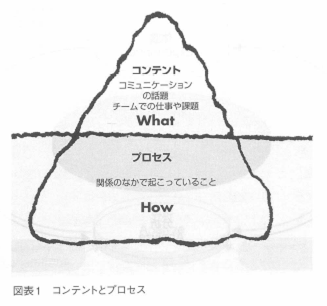

ラボラトリー・メソッドにおいては、「言っていること」あるいは体験学習や会議の課題のことを「コンテン冂と表現する。一方、その場で起きていることを「プロセス」と言う。これら2つの関係を、図に表せば、海に浮かぶ氷山のように描くこともできるだろう(図表1)。

偏見をいかになくすかという話題(コンテント)で話していても、話し合っているやり取りのなかに、偏見に満ちたやり取りが起こっている(プロセス)ということがあり得る。このズレに気づくこと、もしくは何か起こっているかに気づくことが体験から学ぶためにはとても大切になる。

気持ち、考え、振る舞いに着目する

それには、3つの着眼点がある。ファシリデーターは、学習者それぞれの①気持ち(feeling, emotion) 、②考えていること(thinking, thought) 、③行動、振る舞い(action, behavior) に視点を当てねばならない。

例えば、学習者が「私はあなたを信頼している」と発言したその時、顔や身体全体が相手の方を向いていなければ、無言のうちに相手に対する否定的な気持ちを示していることが起こっているかもしれない。

職場の会議などでも、コンテントとプロセスのズレがしばしば生じているのではないだろうか。例えば、「チームの活性化」をテーマに話し合ってもあまり意見が出ず、仕方がなくて結局、上役や声の大きい人の意見だけが取り上げられることになってしまう。発言しなかった大は、「私の考えが認められた」という思いがなく、「あの大が言うならしょうがない」というだけだから、決められたことに対し、本心から従うことができない。結局、チームの活性化は実現しない……。意思決定のプロセスを丹念に見ていかないと、真の解決が図られないのである。

体験学習の場では、学習者が自覚している以上にさまざまなことが起きている。そのプロセスを通じて、人間関係を深め、自己成長を図るといったトレーニングを行うことができる。レヴィンは、そのようなトレーニングの場を「ラボラトリー」と表現した。「実験室」と直訳すれば、外から操作し、参加者を思いのままに操るような発想になってしまうが、それはレヅインの真意とは全く逆である。

体験学習におけるファシリデーターの役割は、グループのなかに一緒に入り込み、いま、その場で起きているプロセスを拾い出し、学習者一人ひとりにとって、何か学習の目標になるのかを見出し、フィードバックしていくことである。その結果、自ら学び、自分の問題を解決できる。

体験学習では4つの循環過程を繰り返す

このような体験学習の場において、学習者は図表2のような循環過程を経験する。

1)体験(experience)

グループ形式などで行われる体験学習に参加し、ほかの人の話を聞いたり、自分の意見やその場で感じていることを話す。学習者自身がトレーニングの場に自らを投げ出し、自己開示することが大切である。