連載 調査データファイル 第62 回 改正高年齢者雇用安定法への対応状況

改正高年齢者雇用安定法の施行後に発表された調査データによると、企業の対応状況、雇用延長の具体的な内容、社会的効果などが見てとれる。特に、今回の調査結果で注目されるのは、継続雇用制度の内容がわかることである。それによると、改正高齢法が本来進めようとしている継続雇用制度の導入よりも、選別的継続雇用制度を導入し、一定の基準を設けて継続雇用の対象者を選別しようとしている企業が圧倒的に多いという結果となっている。

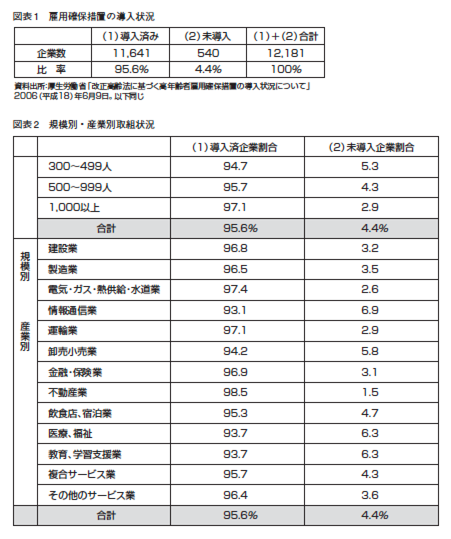

1. 雇用確保措置の導入状況

改正高年齢者雇用安定法(改正高齢法)が本年4月1日から施行され、65歳までの段階的雇用延長が企業に義務づけられた。改正高齢法では、これまでの努力義務を義務化しているが、罰則規定はない。違反している事業主に対しては、助言、指導、勧告などの行政指導が行われるのみである。

だが、罰則がないからといって悪質な違反をすれば、違反企業に対しては企業名が公表される。最近の傾向として、反社会的な行動に対する市場からの社会的制裁は、企業に予想外のダメージを与えることが多い。したがって、罰則規定がないからといって軽視できる法律ではなく、企業にとっては侮りがたい法律である。

改正高齢法への企業の対応状況については、同法施行前の昨年の11月1日時点に厚生労働省が行っている。その結果については、この連載記事においても紹介しているが、300人以上規模1万1,169社について行った聞き取り調査などによれば、「改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入済み」としている企業は23.6 %、全体の2割強にとどまっていた。また、「法施工時までに改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入する予定」とする企業が、63.1 %を占めていた。

さらに、最近、改正高齢法施行後における企業の取り組み状況を調査し、その結果を発表している。300 人以上規模企業1 万2,181 社について、本年5月19日までの雇用確保措置の導入状況を調査した結果、雇用確保措置を導入済みの企業は、1 万1,641 社(95.6 %)であった。施行前における導入済み企業の割合を大幅に上回っている。罰則規定こそないものの、大半の企業は改正高齢法に対応しているといった状況にある(図表1)。

なお、改正高齢法に沿った雇用確保措置が未導入である企業は、540 社(4.4 %)であったが、その主な要因としては、「労使協議はほぼ終了したが、労使協定又は就業規則の整備が遅れている」、「継続雇用制度の対象者の基準等、雇用確保措置の実施について労使協議が継続中である」などとなっている。