女性の「働きやすさ」は、 組織全体を活性化させる

男女格差のない、女性にも開かれた職場づくりが「男女雇用機会均等法」施行以来の努力義務になっている。同法施行から20 年を過ぎた今日、女性が働きがいを持って、活き活きと働ける職場づくりはどのように進んだか、そして、今後、女性が活きる企業環境を構築するためには何が課題になっているのかについて、労働経済学が専門で、経済発展のなかでの女性の就職機会、家族形成、雇用形態の変化について国際比較の視点から研究を行っている大沢真知子氏に語っていただくことにした。

少しずつ進展し始めた女性の管理職登用

わが国の少子・高齢化の進行のスピードの速さは、世界に類を見ない。また、労働人口も1998年をピークに減少に転じ、ここしばらく、総人口も労働人口も減少を続けていくと見込まれている。こうしたことから、女性の活用は、わが国の経済を支えていくという面からも、重要な課題になってきている。

一方、モノ中心の経済から、ソフト、サービス、知識ベースの経済に、その主役が移っていくなかで、個人の能力やパフォーマンスが企業業績により反映されやすい経営環境になってきた。こうしたなかで、市場競争やグローバル化に対応していかなければならない企業にとって、性、年齢、国籍などにかかわらず、優秀な人材を採用・育成・処遇してパフォーマンスを高めていくことは、企業成長の重要な課題になってきているといえるだろう。

さらに、重要な点は、女性が市場の主役になりつつあること――つまり、女性の経済力が高まり購買決定権が女性に移行しつつあることも、商品開発やマーケティングなど、さまざまな分野で、女性の活用を促す要因になっている。

こうしたことから、男女を問わず優秀な人材を見いだして、育成し、活用していくことを人材戦略の基本に据える企業が多くなり、女性を積極的に登用する機運をつくり出している。

一方、女性の労働市場への参加を促すための法的な枠組みも、86年の「男女雇用機会均等法」を皮切りに、「育児休業法」(92 年)、「改正男女雇用機会均等法」、「男女共同参画社会基本法」および「男女共同参画基本計画」(いずれも00年)と進んでいくなかで、量的にも質的にも、着実な変化が見られるところである。

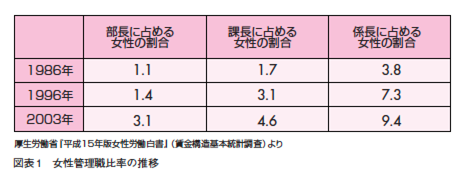

厚生労働省の『平成15年版女性労働白書』によると、女性管理職の割合も、まだまだ理想からは遠い水準にあるとはいえ、ここ十数年の間に着実に増加している(図表1)。

女性活用が組織改革、業績向上の決め手の一つに

女性を積極的に活用していこうという傾向は80年代後半ごろから現れ始めたが、当初は従来の人事処遇の枠組みのなかで女性中心のプロジェクトを組むといった限定的な取り組みが主流であった。また、女性にも開かれた企業であるということを広くアピールするための取り組みとしての側面も強かった。

しかし、90年代後半の女性活用の取り組みの成功企業などを見てみると、入り口が「女性の登用ありき」ではなく、低迷している業績を回復させるための生産性の向上や組織改革の取り組みなどを通じて、結果的に、女性活用が重要な課題として浮上してきたというところが多い。

自動車メーカーのマツダは99 年10月、間接部門の女性社員1000人のうち半数の500 人あまりを一斉に昇進させるという異例の決断を行った。これはジェームズ・ミラー社長(当時)の強い意向で進められたもので、組織改革、意識改革を推進するために、立ち後れていた女性の活用を一気に加速することにより、社内外に強烈なインパクトを与えることが主な狙いだった。この時期、同社では主査(一般企業の課長・部長クラス)の41歳の男性社員を、副本部長、本部長のポストを一気に飛び越えて取締役に抜擢するなど、大胆な若返り人事も行っている。

こうした決断は、当時、同社内にもさまざまな波紋を引き起こしたが、その延長線上で、女性の働きやすい職場環境づくりの一環として行われる「ポジティブ・アクション」の取り組みを一気に加速させていくことになったわけである。

目的は、あくまでも企業内改革である。その有力な手段として「ポジティブ・アクション」が取り上げられ、男女の区別なく働きやすい環境をつくりあげることで、生産性を高め、ひいては企業業績を向上させていこうという狙いを持っていた。

ちなみに、「ポジティブ・アクション」とは、従来の固定的な性別による役割分担意識や処遇をはじめとする男女労働者間の実質的な差を解消するために、企業などの組織が自主的に行う取り組みをいう。つまり、女性の能力発揮を阻害している要因(仕組みや慣行)を是正して、「働きやすい職場」を積極的に実現していこうという組織内改革である。