人事哲学〜哲学的思考で見つける人事の道しるべ 第2回

アリストテレスの「中庸」

坪谷邦生氏 株式会社壺中天 代表取締役/壺中人事塾 塾長

品川皓亮氏 株式会社COTEN歴史調査チーム/「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ/元弁護士

坪谷邦生氏

坪谷邦生氏

「人を生かして事をなす」ための思考のフレームワークを人事・哲学の専門家である坪谷邦生氏と品川皓亮氏に伺う本連載。

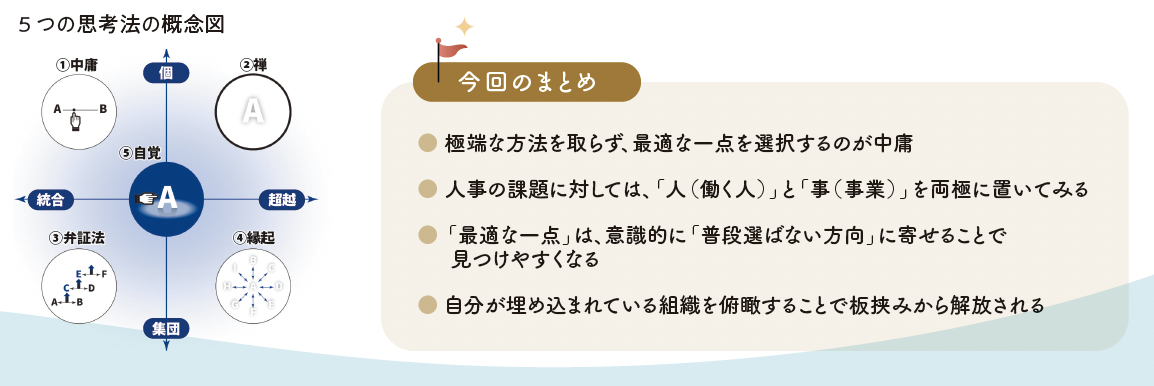

不透明で正解のない時代、二者択一を迫られ、悩むことも多い人事パーソン。そこで今回、取り上げるのはアリストテレスが唱えた「中庸」だ。「極端に偏らず、過不足なく調和がとれていること」を指す概念である。時を超えて伝わる“究極の経験則”を意思決定に結びつけるには―。

[取材・文]=西川敦子 [写真]=坪谷邦生氏、品川皓亮氏提供

極端と極端の間にある“最適な一点”を探れ

―― 「中庸」を唱えたのは古代ギリシャの哲学者、アリストテレス(紀元前384~紀元前322年)とのことですが、どういう人だったのでしょう。

品川:

古代ギリシャの哲学者というと、ソクラテスやプラトンが有名ですよね。アリストテレスはプラトンの弟子。若い時から非常に優秀で、プラトンが創設した学校、アカデメイアに鳴り物入りで入学してきたといわれています。

あらゆる学問を研究しており、プラトンが説いた哲学「イデア論」はもちろん、倫理学や論理学、政治学、生物学、物理学、さらに天文学にも精通していました。今回の「中庸」は彼の著書『ニコマコス倫理学』に登場する概念。ちなみに、ニコマコスはアリストテレスの息子の名前といわれているんですよ。

彼は動植物から政治まで、いろんな事物、現象を徹底的に観察しました。観察したことを抽象化し、そこから理論を組み立てていたのだと思います。

「あらゆるものは何かになる可能性を秘めている」というのがアリストテレスの持論でした。たとえば植物の種って、ただの丸くて固い謎の物体じゃないですか。でも実は美しい花を咲かせる可能性を持っている。

どんな状態なら可能性が開花するのか。種なら土の中にある方がいいし、魚だったら水の中にいるのが一番ですよね。では、人間の可能性を最大化してくれるものは何かといえば、理性ではないか。理性こそ、人間の特徴だと彼は考えました。

―― 理性を働かせることで人間が人間らしく開花すると。

品川:

そうです。人間が本当に幸福になるためには「アレテー(徳・卓越性)」を磨かなければならない。アレテーを磨くには、理性を働かせなければならない、というのがアリストテレスの思想でした。理性を働かせるうえで具体的な指針として挙げたのが「中庸」です。幸福な生き方の秘訣と言い換えることもできますね。

―― 中庸……。聞いたことはありますが、何を意味する言葉なんでしょう。

品川:

極端な方法を採らず、最適な一点を選択するのが中庸です。アレテーを実現して生きようとしたとき、極端を選択するのは悪であるとアリストテレスは論じています。人間が理性を発揮してアレテーを実現し、幸福に近づいていく道は両極の間にあるはずだ、と。

ここで思い出してほしいのが昔話「桃太郎」です。もし、桃太郎がひとりきりで、しかも丸腰で鬼ヶ島に乗りこんだとしたらどうでしょう。無謀な戦いを挑んだところで、鬼が相手では負けるでしょうし、死ぬかもしれない。逆に臆病になり、「やめとくわ、なんだか怖いし」と鬼退治をあきらめてしまったら、「何のために川から流れてきたんだ?」ということになる。つまり、「無謀」も「臆病」も極端なんです。

だったら理性を働かせ、両者の間にある「勇気」を選べばいい。イヌ、サル、キジという味方がいれば勝算はあります。2つの極端の間のちょうどいいところにあるのが勇気、つまり中庸なのです。

坪谷:

人事コンサルタントとしての経験からいっても、極端に走ると失敗しがちなんですよ。成功企業の経営を分析した名著、『ビジョナリーカンパニー』シリーズ(日経BP)でも、著者のジム・コリンズは「ORの抑圧から二者択一するのではなく、ANDの才能で両者を取れ」と言っています。つまり、AかBかどちらかを選択するのでなく、両方をかなえる企業が卓越し、優位性を保つ、ということですね。そして、AもBもかなえるための手法こそが中庸といえます。

『ビジョナリーカンパニー』は調査に基づいて書かれた本ですから、実証的で、その分、説得力があります。とはいえ、時を経ても普遍的な内容といえるか、など疑問も湧いてくる。その点、哲学者の言葉は時代を超えて生き残っていますよね。やはり、人間の原理に対する深い洞察力があったからでは。人間を徹底的に観察し、洞察したアリストテレスの中庸は、いわば究極の経験則ではないでしょうか。

コツはど真ん中から普段と違う方に寄せること

―― 両極をどこに置けばいいか迷いそうです。

坪谷:

人事の課題であれば、「人(働く人)」と「事(事業)」に両極を置いてみるといいと思います。たとえば人事評価制度を作るとき、プロセスと成果、どちらに着目するかを決めるとしましょう。この場合、プロセスは人、成果は事と考えることができます。

人事部長が「成果は時代の状況や環境要因によって変わる。プロセスや行動を重視すべきだ」と主張しても、営業部長は「絶対、成果だ」と譲らない。こんなとき困りますよね。

極端は悪ですから、成果だけで測るのも、プロセスだけで測るのもNG。だからといって「じゃあ、成果50%、プロセス50%でどうですか」などと折衷案を出すようでは、ただの思考停止状態といえます。

品川:

そう、中庸とはただの中間を指すわけではありません。アリストテレスは「我々は自分がどのような方向に向かってゆく傾向があるのか考えなければならない」と指摘しています。人間の選択はともすると偏りがちだから、あえてその逆の方向に振りなさい、と。本人の性格が影響することもありますし、社会状況に左右されることも多いですよね。たとえば第二次世界大戦時の日本は無謀の方向に偏ってしまいました。

坪谷:

人事の判断も組織の性格によって癖があるはずです。アリストテレスの原則に照らしていうなら、売上至上主義的な色が強い会社であれば、ちょっとプロセス側に寄せるといい。その逆なら成果側に寄せてみるとうまくいく可能性が高いです。

―― 思考停止に陥らず、主観や周りの雰囲気に流されることも避ける……。奥が深いですね。どんなプロセスを踏めば「最適な一点」にたどりつけますか。

坪谷:

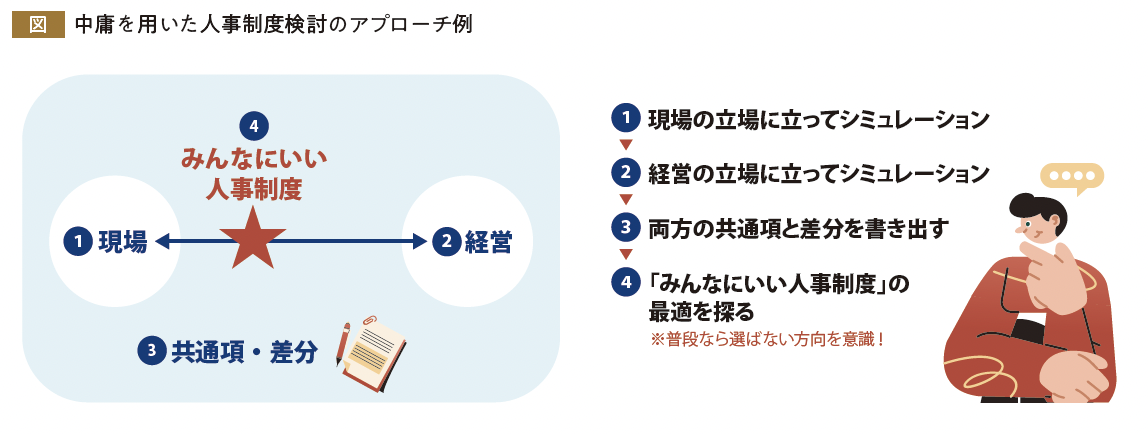

一度、極に振り切って考えてみることをお勧めします。たとえば「現場」と「経営」を両極と置くなら、まず徹底的に現場の立場に立ってシミュレーションします。現場が一番やる気になり、動きやすくなる制度を考えるのです。

そして今度は経営に振り切って考えます。社長が喜ぶ制度はどのような形だろう。「会社の未来を創るのはまさにこういう制度だよ」と感激してくれるような内容を模索する。

そのうえで、2つを同時に実現する人事制度がないか探るのです。比べてみると、実は意外と共通項があったりするんですよ。「なんだ、経営も現場も本当はプロセスが大事だってわかっているんだ」などと気づいたりするんですね。同時に差分も浮き彫りになってくる。「社長の危機意識はかなり強いらしい。でも、現場にはそこまでの切迫感はないな」など。差分を統合するにはどうしたらいいか、そこでもう一回、思案を巡らせます(図)。

こうして両極から思考していくといい中庸が取りやすい。逆にいきなり真ん中から考えると、どちらに寄せていいかわからなくなります。

小さな調整を繰り返して当たりをつける

―― なるほど。一度、両極を考えたら、次にそれを否定し、両方をかなえる道を探すのですね。ただ、人事のキャリアや経験は人それぞれで、現場や経営についての理解度も異なると思います。自分の判断が偏っていないか、不安になる人もいるのでは。

坪谷:

直接、周りに聞いてみてはどうでしょうか。「こんな制度にしたいと思っているんですけれど、どうですか」と。現場のマネジャーは「お前、まだ青いよ。リアルの現場はこうなんだよ」と怒るかもしれないし、経営者は「全然わかってないな、成果っていうものはこう考えるんだよ」と教えてくれるかもしれない。そうしたら、「なるほど、勉強になりました」とブラッシュアップすればいい。

両方の意見を聞いてみて、「自分は人に寄りがちだな」、あるいは「事に寄りがちだな」と感じたら、アリストテレスのいうとおり、反対側に寄せて考えましょう。大事なのは、「自分の考えは偏っていないか」と問いを持つこと。問いにたどりつきさえすれば、あとは簡単です。ほとんどは聞けばわかることです。

―― 中庸というフレームワークを身につけたら、あとは実践あるのみですか。

品川:

丸腰で闘って敗れるより、フレームワークを活用し、必要なところに思考力や時間を注いだ方がいいのは確かです。当たりをつけたら、最後は実践ですね。とはいえ、当たりをつけるには相当な思考力が求められますし、物事を俯瞰する能力も必要になります。

坪谷:

「実践あるのみ」といってしまうと、これまでの議論が全部消えてしまいますよ(笑)。「人事に答えなどない。とにかく実践あるのみだ」と突き進めば、日本軍と同じ失敗をします。逆に「答えはある」と思い込んで、コンサルタントや専門書のいうとおりにやったらやっぱり失敗する。「答えはある」と「答えはない」の中庸を取らなきゃいけないんですよね。

私は、「答えはないけれど、原理原則はある」という言い方をよくします。肝心なのは、原理原則をいかに使いこなし、実践しながら意思決定できるか。つまり当たりをつけて、ちょっと違っていたら少し左に寄せてみよう、今度はもうちょっと右に寄せてみようか、などと調整していくわけです。コツは、まずは小さく試してトライアンドエラーを繰り返し、探ること。大きな投資をするのはその実感が持ててからです。

中庸で思考し、より幸福に、より自由に

―― 中庸で思考し、意思決定するのは孤独な作業という気がします。

坪谷:

課題にぶつかったとき、私は「真善美」のフレームワークで考えることが多いのです。真は「科学的、客観的に正しいこと」。善は倫理に近いもので、みんなで考えた「みんなにとって善いこと」。これに対し、美は「私にとって主観的に美しいこと」なんですよね。中庸は1人の人間が意思決定をするときの思考法ですから、美の領域になるので、孤独になるのは当然ですよ。仕事に真剣になればなるほど、周りの人たちには理解できない世界に行くわけです。でも、その世界の美しさに気がつくとき、孤独を愛せるようになります。

孤独をつらいと感じてしまうに人は、同じ領域の仲間同士で集まって仕事の面白さを語り合うことをお勧めします。職場では1人で意思決定しなければならないかもしれないけれど、みんなで囲める実家のこたつのような場所、ベースキャンプのような場所があったら、話しているうちに勇気が湧いてきて、また頑張れるのではないでしょうか。

―― 中庸で思考するようになると人生は変わりそうですね。

坪谷:

アリストテレスは、一時的な快楽や享楽とは違う真の幸福を「エウダイモニア」とよびました。自分の卓越性を十全に発揮することこそがエウダイモニアです。そして、その卓越性を磨く知恵こそリーダーの中庸なのですね。

自分の能力が十全に生かせることは、時代を超えた普遍的な喜びだと感じます。私も人事の専門家として講演やアドバイザリーを行いますが、経営者や人事の方が「腹落ちした、これで前に進めそうだ」と笑ってくださると、充実した気持ちになるんですよね。自分を生かしている、と感じるわけです。

品川:

人間は様々な状況や環境のなかに埋め込まれて生きています。生まれた国や地域、血縁や人的ネットワーク―― 人事も組織に埋め込まれており、様々なしがらみにとらわれています。だから板挟みにもなりやすい。

たとえば「フルリモートがいい」と主張する社員と、「フル出社に戻すべきだ」と言い張る社長がいるとします。ここで両極は何かという問いを持つと、見える世界が変わってくる。人事にとっての両極が人と事であるとすれば、「人=フルリモート」「事=フル出社」なのか。それはちょっと違うんじゃないか、とか。

両極と思いこんでいたものが実は片極だった、という場合もあります。自分が埋め込まれている組織の座標軸を俯瞰することで、板挟みの苦しみも薄らぐのでは。埋め込みから脱出し、より自由に生きるためのひとつの手法が中庸なのかもしれません。