特集 「学びたい!」を引き出す組織 OPINION2 外せないのは、3つの柱と5つのディシプリン 学びたい欲求の阻害要因を取り除くため「学習する組織」に必要なこと 小田 理一郎氏 チェンジ・エージェント 代表取締役社長 兼 CEO

小田 理一郎氏

小田 理一郎氏

いま、多くの企業は学習障害に陥っている―そう警鐘を鳴らすのは、人材育成や組織開発、チェンジ・マネジメントのための研修やコンサルティングを手掛ける小田理一郎氏だ。

学習障害から脱却し、組織全体としての学習能力を高めるため、注目したいのが「学習する組織」の考え方である。そのような組織は、どうすれば構築することができるのか。概要や要諦について、話を聞いた。

[取材・文]=平林謙治 [写真]=小田 理一郎氏提供

変われない組織に潜む「学習障害」

企業人事、特に採用担当者なら誰もが思うだろう。「優秀な人材が1人でも多くほしい」と。

しかし、個々のメンバーがいくら優秀でも、組織としての成果を生み出せるとは限らない。むしろ優秀であるがゆえに、それぞれが持つノウハウや成功体験にとらわれやすく、自分たちが理解している範囲内での対症療法やトラブルシューティングのみに終始してしまう。環境変化への適応に遅れ、後手に回りがちな組織の“あるある”だ。

変化に翻弄されて、求める結果が得られないのは、変化の不確実さや激しさ以上に、それを正しく学んでいない、学ぼうとしていない問題が大きい。つまり「組織に学習障害が生じているからだ」と、チェンジ・エージェント代表の小田理一郎氏は喝破する。

「新規事業やイノベーションの創出にはトライアンドエラーの積み重ねが欠かせません。にもかかわらず、組織の風土が失敗に厳しかったり、成果を急ぎすぎたりすると、それがプレッシャーとなって学びを抑圧し、無難なことしか考えられなくなってしまう。変革がうたわれながら実現に至らない企業に、よく見られる学習障害です。また、接客業でいうと、苦情や不具合を訴える顧客に対して真摯に向き合わず、それこそ“カスハラ”のひと言で安易に片づけてしまうような組織も学習障害を疑うべきでしょう。そこに潜む本質的な問題や市場の変容に気づく機会を、自ら逃しているわけですから」

このような学習障害から脱却し、組織は組織全体としての学習能力を高めなければいけない。そこで注目したいのが「学習する組織(Learning Organization)」だ。これはマサチューセッツ工科大学のピーター・センゲ博士らが提唱した組織開発の理論である。同博士の薫陶を受けた小田氏は、日本における第一人者として、20年ほど前から「学習する組織」の普及推進を図ってきた。

学びの旅は“無知の知”から始まる

「学習する組織」とは何か。どんな組織を指すのか。小田氏は、<目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織>と定義する。

「学習する」というと、知ることやわかること、つまり知識を得る行為を連想するが、「学習する組織」の実践に重要なのは、知識より上述の定義にある「意識」だと、小田氏は指摘する。

「ここでいう意識(アウェアネス)とは、“気づく”ことを意味します。気づくことは“知る”“わかる”と関係してはいますが、必ずしも一致しません。むしろ自分ではわかっていたつもりが、実はわかっていなかったことを悟ったり、自分が何を知らないかを知って、それを真摯に受け止めたりできる状態に誘(いざな)うのが、気づくということ。気づかないまま努力したり、能力を高めようとしても、成果には結びつきにくいでしょう。気づき=意識は、能力発揮の大前提ともいえるのです」

世界が直面する環境変化は極めて複雑であるにもかかわらず、私たちの認知や合理性はごく限られた範囲にしか及ばない。「自分たちがいかに知らないか」という現実に気づけるかどうか。“無知の知”とよばれる謙虚な姿勢こそ学習の基本であり、「学習する組織」を目指す旅の始まりなのだ。

もっとも、その旅にゴールはなく、小田氏も「学習する組織そのものに特定の完成形はない」と強調する。

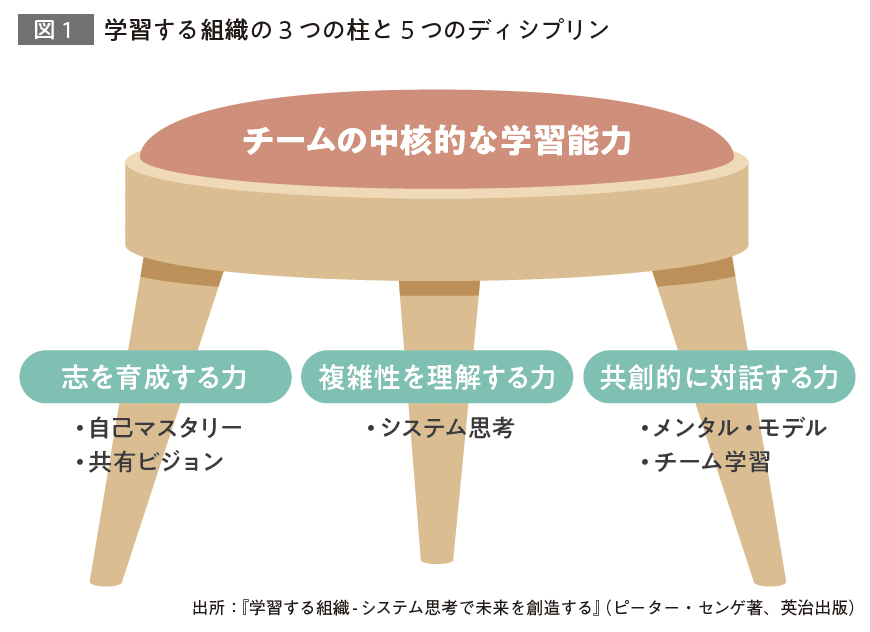

では、どのようにしてそれを構築すればよいのか。小田氏によると、センゲ博士は「3つの中核的な学習能力と、それを構成する5つのディシプリン」を提示し、それらをバランス良く伸ばしていくことが重要と説く。

学習能力と5つのディシプリン

学習する組織の構造が図1である。椅子の座面が組織における中核的な学習能力を象徴し、それを「志を育成する力」「複雑性を理解する力」「共創的に対話する力」の3本柱が支えている。そして、その3本柱を形づくるのが、「自己マスタリー」「共有ビジョン」「システム思考」「メンタル・モデル」「チーム学習」という5つのディシプリン。ディシプリンとは、学びのテーマや探究すべき領域を意味する。

1.志を育成する力

第1の柱の「志を育成する力」は、個人やチーム、組織が、自分たちが本当に望むことを思い描き、それに向けて自発的に変化していく能力。端的にいうと、「自らを動かす力」だと、小田氏は説明する。

「この力を伸ばすには、『自己マスタリー』と『共有ビジョン』のディシプリンが欠かせません。自己マスタリーは、自分が心から求めている結果を生み出すために、今の現実をありのままに見つめ、謙虚に研鑽を続けること。共有ビジョンは、組織全体で深く共有される使命や目標、価値観に関わるディシプリンです。個人が前者を高め、組織として後者を紡ぐことで、一人ひとりの内発的動機が重なった“志”が育まれる。それが、学習する組織のエンジンになります」

2.複雑性を理解する力

もちろん、エンジンが強力でも、どこをどう進めばいいかを知らなければ、目的地にはたどりつけない。そこで必要になるのが、第2の柱の「複雑性を理解する力」だ。鍵を握るディシプリンとして、小田氏は「システム思考」を挙げる。

「私たちが進もうとしても進めないときは、問題を表層的・近視眼的に捉えて、部分最適や場当たり的な対症療法に陥っていることが少なくありません。社会も市場も組織も、その動きは私たちが思う以上に複雑です。だからこそ、物事をシステムとして捉え、つながりや全体像を探究することで、その本質を見抜くシステム思考が効くのです」

3.共創的に対話する力

強いビジョンも、複雑性の理解も、それを組織に根付かせるためには、対話を通じた深い相互理解が欠かせない。組織の学習能力の3つめの柱として、「共創的に対話する力」が求められるゆえんである。

「この力を構成するのは、個人では『メンタル・モデル』、組織レベルでは『チーム学習』のディシプリンです。メンタル・モデルは、頭の中にある現実を模したモデルであり、思考の前提や枠組みとなるものです。

一方、チーム学習とは、グループで一緒に探求、考察、内省をくり返すことにより、自分たちの意識と能力を共同で高めるプロセスです。そのプロセスを通じて、メンバー一人ひとりの無意識の前提となっているメンタル・モデルを振り返るとともに、組織の文化にはびこる暗黙の前提を意識しながら、共に創造的に考え、話し合う。それが『共創的に対話する力』の真髄でしょう」

なぜ強いビジョンを描けないのか

各ディシプリンには個人と組織の2つのレベルがあるが、「学習する組織」はメンバー一人ひとりの学習を礎にする。さらに集団での学習で効果を高め知識を伝承する。

「学びたいという欲求は本来、人間なら誰もが持っているものです」

数多くの企業の人材・組織開発を支援してきた経験を持つ小田氏は、そう断言する。しかし問題は、その個々人の学習への欲求が自然に表に現れるのを妨げたり、現れても抑圧したりする“阻害要因”があるということだ。

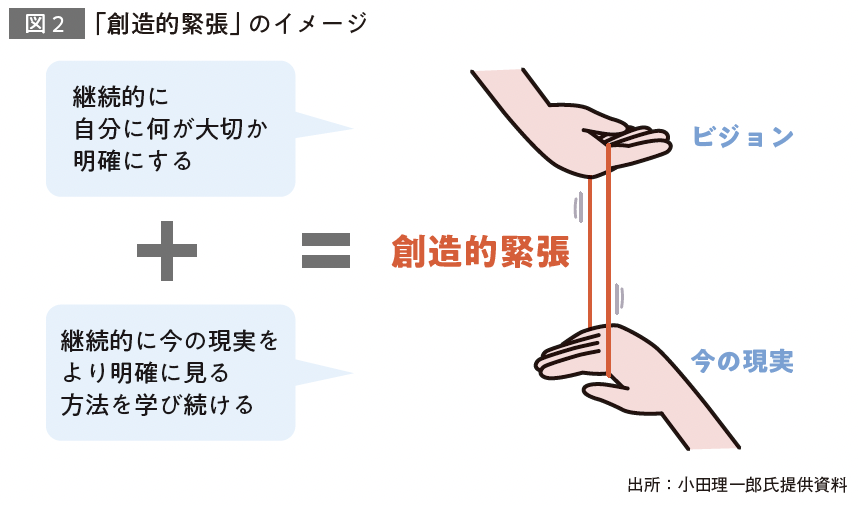

「自己マスタリーのワークショップなどで、20、30代のビジネスパーソンに話を聞くと、『私のビジョンはこれです』と具体的に答えられる人はまだ少ないです。自分のなりたい姿が明確になって初めて、そのビジョンと今の現実とのギャップに“創造的な緊張”(図2)が生じ、学びたい、成長したいという欲求が表に出てくるもの。ところが、夢やビジョンを描くのもスキルなので、経験や訓練が乏しいと強く描けないんです。なぜ、そうなってしまうのでしょうか。そもそも日本社会は、自分の夢を語ったり、追いかけたりすることに眉をひそめるネガティブな風潮に、いまだに毒されています。子どものころから、将来の夢や目標さえ大人に評価されて育ち、社会へ出たら出たで組織の同調圧力にしばられてしまう。無難な行動や曖昧な選択が習慣化されるのも無理はありません。上司や人事部に『あなたのキャリアビジョンは? 』なんて尋ねられると、評価の対象にされるかも……と、かえって不安に感じる人が多いのも当然でしょう」

自らの志に目覚めて、邁進できるようになるためには、周囲の空気や上司の顔色ばかりうかがう集団内の暗黙の前提は、障害でしかない。

「それを除き、ネガティブな通念に毒された個人と組織を“デトックス”=解毒することが、『学びたい』を引き出す条件づけになります」と、小田氏は力を込める。

より深く学ぶ「二次学習」

さらに、学びを阻害する要因は、外部の環境だけでなく、実は自分自身の内面にもあるという。

「それは、自分が培ってきた既存の知識体系や思考の枠組みそのもの。ディシプリンの1つとして紹介した『メンタル・モデル』です」

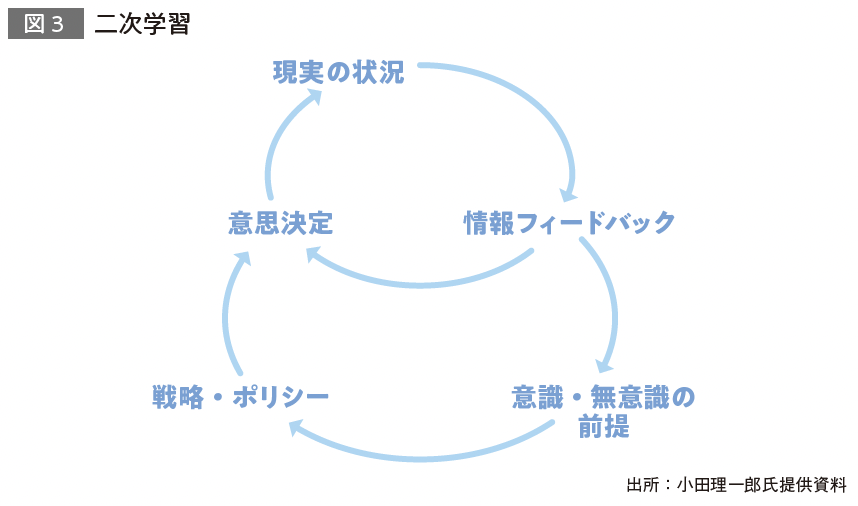

小田氏は、業務改善の手法としてなじみ深いPDCAサイクルを例に挙げて、理解を促す。

「計画を立てて実行し、結果が計画どおりでなければ計画自体を見直して改善する。PDCAはもっとも基本的な学習で、学習理論の用語では『一次学習』とよばれます。しかし、計画の前提となる『こうすればこういう結果が出る』という因果関係の考え方そのものが間違っていたら、どうでしょうか。いくらサイクルを回しても、求める結果が出るわけがありませんよね。既存事業の経験が長い人が、新しいことにチャレンジしようとして、うまくいかないのもそう。既存事業では当たり前だった思考の枠組みや無意識の前提に気がつかず、誤った判断や行動を重ねていることが多いのです。メンタル・モデルは効率的な思考を可能にする半面、バイアスや思い込みを生み、現実をありのままに受け止めたり、変化の本質を見極めたりすることを妨げる障害にもなりかねません。そこで学習する組織では、自らのメンタル・モデルそのものも見つめ直し、バイアスを取り払って、より適切な前提の再構築を目指します。これがより高次の学習である『二次学習』(図3)です」

とはいえ、自分自身のメンタル・モデルを修正するのは容易ではない。人が自分で意識している行動はごく一部にすぎないため、自分がどんなモデルを持っているかも、自分では気がつかないのが普通だからだ。

「だからこそ」と小田氏は続ける。

「『チーム学習』がとても役に立つのです。自分では気づけなくても、チームの仲間が“鏡”になってくれますから。対話し、壁打ちを重ねることで気づきやすくなる。そうして自らのメンタル・モデルに効果的に対処できる意識と能力が備われば、それをチームに広げて、組織全体の文化や習慣はこれでいいのか、共に内省を深めることもできるでしょう。チーム学習は、チームとしてのメンタル・モデルを統合し、磨き続ける営みでもあるのです」

大切なのは、チームで話す際に、自分のメンタル・モデルはいったん脇に置いて、相手の話に最後まで真摯に耳を傾けること。

「『きっとこう言うだろう』という思い込みからのジャッジは、保留してください。気づきへ至る探究の機会をつぶすのは、大抵、私たち自身なのです」

人事はネットワーク構築で貢献を

組織を「学習する組織」へと進化させていくために、企業や人事部は何をすればいいのだろう。小田氏によると、センゲ博士は「基本理念」「理論・ツール・手法」「インフラのイノベーション」の3つから成る学習環境が必要と述べている。

「人が宝であり、学習を文化とすることが大切であるという考え方を、まずは企業の基本理念にきちんと掲げましょう。それが環境整備の第一です。2番目は、ここで紹介した学習する組織の理論やツール・手法を、組織のリーダーや各メンバーに提供すること。第3に、その理論やツールを身につけるためには、実践と訓練の場や仕組みも欠かせません。たとえば、ワークショップ型の研修や、学んだスキルを活用する場を設けるなどもインフラの1つです」

学ばない組織には「学びたい」を阻害する要因があり、先述のとおり、日本の組織文化に特有のしがらみも少なくない。それを取り除くうえで、「人事が果たすべき役割は大きい」と、小田氏は期待を寄せる。

「人事自身が気軽に相談できる存在になるのも1つですし、閉じている人がいれば、上司以外の“斜め”のメンターとつなぐのもいいでしょう。人事の顔の広さを活かして、多様な対話のネットワークを築いていけば、組織内外の風通しも良くなり、阻害要因の一掃に資するはずです」

企業が「学習する組織」への研鑽を続ける限り、人事の存在感はいやが上にも高まるに違いない。