人事哲学〜哲学的思考で見つける人事の道しるべ 第1回 人事の意思決定に役立つ5つの思考法 坪谷邦生氏 株式会社壺中天 代表取締役/壺中人事塾 塾長|品川皓亮氏 株式会社COTEN歴史調査チーム/「日本一たのしい哲学ラジオ」パーソナリティ/元弁護士

坪谷邦生氏

坪谷邦生氏

人と事、現場と経営、短期と長期──。変化のスピードが速く、価値基準が揺らぐ時代、葛藤を抱える人事パーソンは少なくないだろう。既存の知識や常識、経験が通用しない世界で人・組織の意思決定をするための軸となるのは「哲学」ではないだろうか。

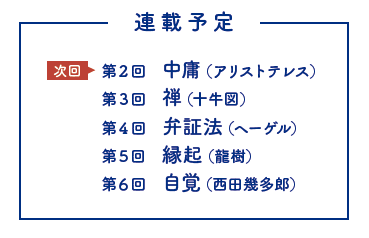

本連載では全6回にわたり、「人を生かして事をなす」ための思考のフレームワークを人事・哲学の専門家である坪谷邦生氏と品川皓亮氏に伺う。

[取材・文]=西川敦子 [写真]=坪谷邦生氏、品川皓亮氏提供

「人(ひと)」と「事(こと)」の間の葛藤

―― 従来の価値基準に“揺らぎ”が生じているのが今の時代です。

品川:

経済・社会環境が急速に変わるなか、企業経営はますますスピードが問われるようになっています。人事も人周りの仕事だけでなく、人を使って成果を出すところまで責任を求められるようになりましたよね。企業、人事における価値基準が「人」から「結果」へ寄ってきているな、という感覚があります。

坪谷:

「戦略人事」や「HRBP」といったキーワードが広く知られるようになりました。それだけ人事に「戦略や事業にもっと寄与すべき」と圧力がかかっているということでしょう。場合によっては、「人ではなく事へ」というメッセージにも聞こえます。でも、人から離れたら人事が人事でなくなってしまう。「人」を重視すべきか「事」を重視すべきか。人事はこういった2つの概念の狭間で、常に葛藤しています。

他の例を挙げましょう。「経営」と「現場」です。現場を無視して、経営の考えをそのまま仕組みに落とし込むのは簡単です。逆に現場の声だけに寄り添う方法もあるでしょう。ただし、どちらもうまくいかないはずです。どちらかのみの声を聞いて、実施された人事施策は、どんなにきれいにまとまっていても必ず形骸化してしまいます。人事の意志を持って目的を置き、「経営」と「現場」のどちらも両立させた施策を打つ。ここがまさに人事の仕事の本質ではないでしょうか。

とはいえ、限られた時間で相反する2者の両立を狙うのは難しい。そんなとき、活用できるのがアリストテレスの「中庸」という概念です。このあと詳しく説明しますが、ごく簡単に言うと、「極端に偏らず、また過不足なく調和をとる」ための思考法です。紀元前に生きていた人が、人事の本質を捉えていたのですね。

個人の思考ベース「中庸」と「禅」

―― 「人」と「事」、両方へのコミットが求められる時代、人事としての狙いを定めるうえでも、また、経営陣を巻き込むうえでも哲学が役立つわけですね。

坪谷:

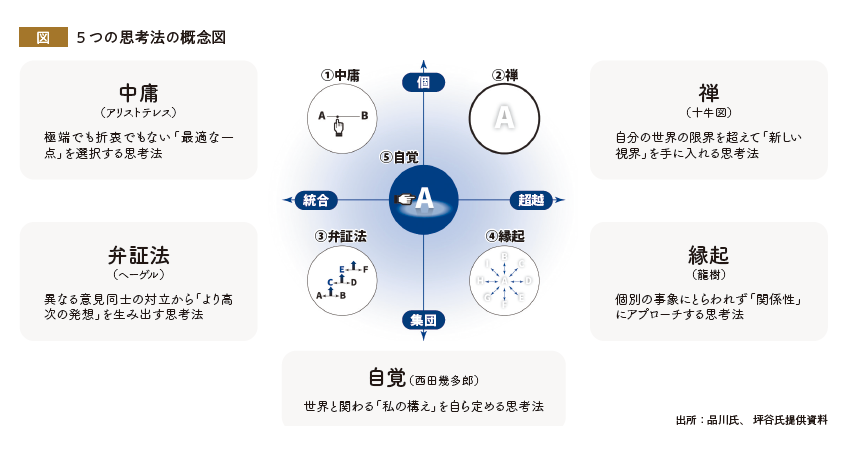

私たちは人事の意思決定に役立つ哲学をいくつか挙げ、図のように整理しました。「5つの思考法」と名づけています。4象限の縦軸は「個と集団」。上が個人の思考法で、人事をはじめ、リーダーやマネジャーなどあらゆる立場の人が活用できます。下が集団における思考法です。チーム、部門、会社、業界、社会などに当てはめて考えられます。4象限の横軸は「統合と超越」。追って詳しく説明しますが、左の「統合」は相反するものを統合して解決していく西洋哲学の知、右の「超越」はそもそもの課題自体を超えて思考する東洋哲学の知にあたります。

以下、順に見ていきましょう。詳しくは次回から解説するので、ここでは簡単に触れるだけにとどめます。

まず、上側の「個」について。①が先ほど紹介した、アリストテレスの「中庸」です。たとえば先ほどの例のように経営と現場に対立する主張があるとき、人事としてはどう意見を統合すべきか迷いますよね。しかし、「一方の意見だけを無批判に取り上げる」「単なる折衷案を出す」といった解決策を提示するようでは、人事としての存在意義はありません。

アリストテレスは極端でも単なる中間でもない、最適な一点を選択するのが中庸である、と説きました。その一点をいかに選択するか―― 。次号では、アリストテレスの中庸を学びながら、自分なりの価値基準で仮説を立て、当たりを定めていく方法を模索します。

次に②の「禅」について。連載では、禅の本質をイラストと詩で表現した「十牛図」を基に解説します。ひと言でいうと、それまでの自分の世界を超越して「新しい視界」を手に入れる思考法です。ある問題についてさんざん悩んだけれど、どうしても突破口が見つからない。そんなとき、問題より一回り大きな枠組みで考えてみるのです。イメージが湧きにくいかと思うので、もう少し具体的に説明しましょう。

人事評価に一所懸命取り組んでいる人事担当者が評価会議に参加するとします。しかし、居並ぶ部長たちとなかなか意見が合わず、衝突してしまいます。すると突然、社長から「きみは人事としては頑張っているけど、もっと経営視点を持たないと。みんな困っているよ」と言い放たれる。さて、どうすれば人事の視界から、経営の視界にパラダイムシフトする(ものの見方を変える)ことができるのでしょうか。ここで役立つのが禅の思考法です。

集団の思考ベース「弁証法」「縁起」

坪谷:

次に下側の「集団」の思考法を説明します。③はヘーゲルが唱えた「弁証法」です。中庸が個人の意思決定で活用できる考え方だとすれば、弁証法は集団の意思決定に役立つ思考といえるでしょう。

集団のなかに意見Aを主張する人と、意見Bを主張する人とがいるとします。弁証法では、AとBが議論を重ねると、新しい意見Cが出てくると考えます。対立を乗り越えた先に高次の知が生まれる。しばらくするとまた対立が起きるが、議論を戦わせることでより高次の知がもたらされる―― こうして統合が起こるたびに集団が進化していくわけです。

対立は厄介な問題ですが、弁証法を知っていれば「新しい視座が生まれるチャンス」と希望がもてるのではないでしょうか。

―― 派閥争いや部署同士の揉めごとは頭の痛い問題ですよね。でも、なあなあで済ませる生ぬるい組織より、言いたいことを主張し合う組織の方が成長するかもしれません。

坪谷:

④龍樹の「縁起」は個別の事象にとらわれず、関係性にアプローチする思考法です。人事の世界でいうと、組織開発などはずばり縁起そのものともいえますね。「A課長のマネジメントに課題がある」というとき、「A課長のマネジメント能力が低いからうまくいっていないんだ」と捉えるのは、個人に着目した(人材開発の)考え方です。「B課長はサポートしているのかな」「メンバーのCさんはフォローできているのかな」「そもそも会社の仕組みにも問題があるんじゃないか」といった具合に、A課長を取り囲む周辺を見るのが縁起(組織開発に近い)の思考法です。

品川:

もう1つ例を挙げると、たとえばある部署のモチベーションの低さが問題になっているとしましょう。中庸なら「モチベーションを上げるための施策について会議で意見を出し合い、最適な対策を見つけよう」となりますよね。しかし、縁起の思考では「その部署のモチベーションは本当に低いのか」「自分の捉え方にも課題があるかもしれない」と疑ってみる。もちろん、課題と向き合えば解決できる場合もあります。一方で、全体観を持つこともまた必要なんですね。この全体観を持つというのは、縁起の思想の応用になります。

―― お話を聞いていて①と③は実務ですぐ使えそうな思考法だなと感じました。②と④は少し難しいけれど、「こういう考え方もある」と知っているだけで気持ちが楽になる気がします。もしかすると①より②の方が得意、という人もいるかもしれませんが。

品川:

得意、不得意はあるかもしれませんね。自分が苦手とする思考法は意識して鍛えるといい。得意な人に話を聴くと発見があるかもしれません。「思考法=メガネ」と考えるとわかりやすいです。この話は中庸のメガネで見た方がいいかなとか、この話を禅のメガネで見たらどうなるだろう、といった具合に自在に「かけ替え」ができるようになると、見える世界がぐっと広がります。

坪谷:

まさしく。そのメガネをかけ替えるタイミングこそ重要です。「すぐ①と③で課題解決して利益を上げないと、会社が潰れてしまう」というフェーズもありますよね。そういうときに②や④の話を持ち出しても、うまくいきません。

世界と関わる私の構え「自覚」

坪谷:

最後の思考法、図⑤西田幾多郎の「自覚」について説明しましょう。複雑な概念ですが、ひと言でいうと「世界と関わる“私としての構え”を自ら定める思考法」です。少しわかりづらいですよね。社会環境も経営環境も変わるし、社内に目を向ければ様々な意見が飛び交っている。違和感や葛藤だらけの世界にいるけれども、人事について意思決定するのは結局、自分しかいない。そのとき拠り所になるのが“私としての構え”を決めること。すなわち自覚です。

西田幾太郎はもともと禅などの東洋哲学を体得してきた人。そして西洋哲学の文脈のなかで自らの思想を確立した“日本で初めての哲学者”とよばれる人です。「人は人吾はわれ也とにかくに吾行く道を吾は行くなり」という有名な言葉でも知られるとおり、まさに自らの道を歩んだ哲学者といえます。

人事もまた「様々な葛藤のなかで、人事の自分としてはこう進む」という意志を示して歩み続けなければなりません。東西の哲学の知やフレームワークを活用し、現場での実践を通して持論を磨いていきましょう。人事として自覚することができれば、困難なときも一歩を踏み出す勇気が湧いてきます。自覚は人事に希望をもたらしてくれる思考法といえるのではないでしょうか。

―― 「哲学は難しくて歯が立たない」「仕事で活かす機会はないだろう」と思っていましたが、哲学こそ人事パーソンに不可欠な学びではないかという気がしてきました。最後にこれからの人事が掲げるべき理想、持つべきマインドを教えてください。

品川:

冒頭で会社の価値基準が大きく変わったと話しましたが、働く人の価値基準もまた揺らぎ続けています。明治維新後は「列強に追いつき、追い越せ」というスローガンのもと、人々が労働へと駆り立てられました。昭和になり、国家総動員法が発令されると統制経済が始まり、「国民はお国のために皇国勤労せよ」と大号令がかかります。そして敗戦後、高度経済成長が始まるわけですが、このとき「国のため」という部分が「会社のため」に入れ替わった。その後、失われた30年を経て現在に至るわけですが、今のビジネスパーソンは、「会社のために頑張れ」と言われても「会社のため?(笑)」と苦笑するのでは。転職も退職代行も当たり前の時代、「何のために働くか」が見えなくなっている。

私たちは自分で望んだわけでもないのに世界に投げ込まれ、その時代、その時代を生きています。ドイツの哲学者、ハイデガーは「それでも意志をもって未来を目指し、自身を投げ出して生きるべきだ」と唱えました。人事にとっては混沌と不安の時代ですが、今の状況をまじまじと直視して受け入れ、自分の目標に向かって進むしかないのだと思います。

坪谷:

私はいつも写真を撮るとき、指をさすポーズをしています。これは「指し示す」という意志の表明です。複雑で困難な状況であっても、人を生かして事をなすことについては自分なりに持論をもって意思決定したい。方向性も指し示さずに、皆さんの自主性に任せます、などと言っているような組織は道に迷ってしまいますから。

人事に求められる能力について聞かれたときは「葛藤保持力」と答えています。正解がなくても、困難や葛藤を抱えていても、「自分としてはこうすべきと考える」と持論を示し、実践し続けていった先に道が拓くのです。